Allez tous vous faire foutre, Aidan Truhen, 10/18

La vie bien réglée d'un dealer de cocaïne de haut vol part en sucette à partir du moment où sa voisine est assassinée. S'ensuit une spirale de violence délirante et drôle.

Jack Price est un riche trafiquant version 2.0 qui fournit les huiles en poudre blanche, sans même avoir besoin de toucher au produit. Aussi est-il surpris de trouver des flics dans son immeuble alors qu'il rentre chez lui. Fausse alerte, c'est juste Didi, sa vieille voisine acariâtre, qui a été assassinée.

"Je détestais Didi. Je détestais le fait qu'elle existe et qu'elle fasse flotter une odeur bizarre dans mon immeuble et qu'elle siffle - comme un cafard elle sifflait - après mes petites amies quand je les amenais pour admirer la vue et baiser sur le balcon et boire du whisky" (page 24)

"Je n'aime pas que Didi soit morte.

Ce n'est pas mon côté gentil ni un désir de rédemption, c'est du management." (page 25)

"Ça me turlupine. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pas genre besoin besoin. Juste besoin parce que sinon ça va continuer de me turlupiner et ce n'est pas une bonne chose. La concentration est importante. Didi est une putain de perte de productivité. Elle est semblable à Candy Crush mais avec un meurtre en plus." (page 39)

Alors qu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé, le flegmatique Jack Price se trouve aux prises avec les Sept Démons, un groupe légendaires de tueurs sans pitié.

Le plus souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. On a des bribes d'informations qui partent dans tous les sens, jusqu'à ce que le protagoniste nous donne la clé de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la façon dont quelqu'un vient d'être liquidé. C'est une écriture façon puzzle !

L'écrivain Aidan Truhen multiplie les scènes ultraviolentes mais, étonnamment, on n'est jamais pris de nausée. C'est tellement outrancier que ça en devient comique. Les fans de Dead-Pool apprécieront ce bouquin dont je m'étonne qu'il n'ait pas encore été adapté au cinéma. On est juste dans le délire complet. Ce livre est méchamment drôle.

Paru le 3 octobre 2019

10/18 Domaine Policier

232 pages / 8,20€

Traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau

Shazam: la rage de Dieux, Warner Bros

Parce qu'il traitait des super héros avec une innocence quasi insolente, le premier Shazam possédait une certaine fraîcheur. Le second, à peine sorti, semble déjà avoir dépassé la date de péremption !

Et le flop de ce second Shazam fait suite à celui du décevant Ant Man 3. DC Comics ne tient pas plus la route que Marvel. Les super héros sauvent le monde sans imagination et le public se lasse. C'est la crise à Hollywood qui usera le filon jusqu'au bout. En attendant toute la sympathie que l'on avait pour Shazam part en fumée dans ce second opus opportuniste et sans âme.

C'est tellement dommage. Le précédent volet par sa kitscherie et son regard quasi meta amusait beaucoup. Là on ne rit que trop peu. Sauf lorsque la production décide d'embaucher la vénérable Helen Mirren et la fade Lucy Liu pour interpréter les méchantes. Aussi crédibles que Guillaume Canet dans le rôle d'Asterix !

Tout le film va avoir un problème d'incarnation : si Zachary Levi est niais comme il faut pour jouer ce super héros à l'esprit juvénile, le reste du casting a grandi et n'est pas crédible dans le rôle d'orphelins qui doivent protéger Philadelphie de la rage des dieux. Plus personne n'est à sa place dans cette suite sans charme et sans utilité.

Il y a des morceaux de bravoure, des clins d'œil appuyés à l'univers DC (qui accumule un paquet de coûteux navets, ça forcerait presque le respect !), des blagues débiles et un discours bien pépère sur la famille, refuge éternel des vraies valeurs. Tout cela pourrait passer avec un solide second degré mais ici il n'y a rien : juste une mécanique narrative totalement rouillée.

La rage du spectateur on en parle peu : face à ce triste gâchis, on a de quoi s'énerver!

Au cinéma le 29 mars 2023

Avec Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Helen Mirren et Lucy Liu

Warner Bros - 2h06

Zizanie dans le métro, Oulipo, Montansier Versailles

Hier dans le métro, le chien d’une demoiselle a fait pipi sur les chaussures d’un passager et, ce matin, ils se sont recroisées à la boucherie. Zizanie dans le métro est un hommage aux géniaux Exercices de style de Raymond Queneau. Le principe est simple : en jouant avec les mots et les styles, cette anecdote toute simple va être réinventée pendant une heure.

Le spectacle propose tout un tas de versions toutes plus drôles les unes que les autres de cette bête histoire : en rimes en « ul », en argot, à la façon interrogatoire de police, d’un journal intime, ou encore d’une histoire pour s’endormir. Il y a même la version rapée du chien, « un chien tout ce qu’il y a de normal ». DésOSpilant !

La version « histoire pour s 'endormir " racontée par un papa à sa petite fille amuse tout particulièrement les enfants (le spectacle est visible dès 7 ans). Je suis sûr qu’ils se reconnaissent ! Moi en tout cas, je me suis bien identifié à ce père qui tente difficilement de terminer son histoire et de garder son calme face à une enfant qui ne veut manifestement pas dormir.

Le spectacle joue agréablement sur les mots, sur les niveaux de langage mais ce n’est pas tout. Ce n’est pas qu’un spectacle intello (même si les références sont nombreuses). Il y a plein de gags visuels réjouissants, et la mise en scène drôle et rythmée est servie par des comédiens impeccables. Mention spéciale pour Gilles Nicolas qui, avec se tête et son look de parfait rond de cuir, prouve grâce à son œil qui pétille et son derrière qui remue que l’habit ne fait pas le moine.

Vu le 15 avril 2023 au Montansier Versailles

Durée 1h00 / dès 7 ans

conception, adaptation et mise en scène Jehanne Carillon et Christian Germain,

textes de l’Oulipo Paul Fournel, Jacques Jouet, Pablo Martín Sánchez, Olivier Salon et Christian Germain, chansons Jehanne Carillon, musique Arthur Lavandier,

dessins Etienne Lécroart,

lumières Jean-Yves Courcoux, création sonore Jehanne Carillon avec la complicité de Valérie Bajcsa

avec Jehanne Carillon, Gilles Nicolas et Alexandre Soulié

Production Cie l’amour au travail

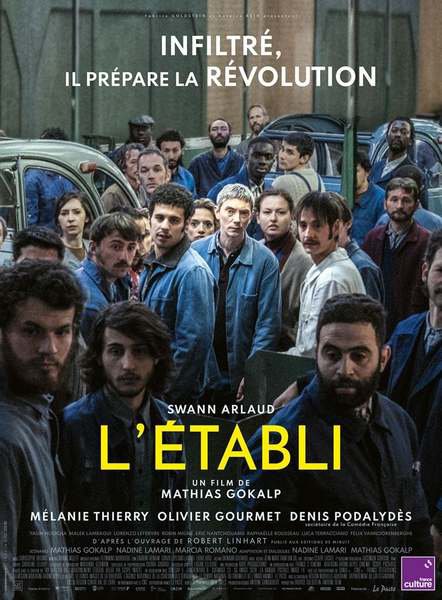

L’établi, Mathias Gokalp, Le Pacte

Citroën. Comme simple ouvrier. Comme les autres, il ravale sa fierté pour travailler dans une usine.

Avec ses cadences et ses gestes qui amènent à l'aliénation et surtout à la lutte des classes. Bien né et bien instruit, Robert s'infiltre pour, quelques mois après mai 68, continuer le combat.

Robert (Linhart) est un homme pétri de convictions et son expérience va l'attirer dans toutes les ambiguïtés de sa révolution, soutenue par sa femme, convaincue elle aussi par les mouvements sociaux et la volonté populaire.

En ces temps bien troubles, ce regard sur le passé a de quoi interroger sur notre présent où l'affrontement des idées ne nous laisse pas indifférents. Le cinéaste fait beaucoup penser à Ken Loach avec cette simplicité mais aussi élégance de filmer les ouvriers et leurs supérieurs à hauteur d'hommes. Aidé par un Swann Arlaud sensible, Mathias Kogalp observe avec minutie le monde ouvrier.

Et il n' y a pas de manichéisme. S'il apprécie décrire la complexité et la diversité des ouvriers, le cinéaste n'a pas un parti-pris politique car il montre effectivement comment une ambition dogmatique se fracasse inévitablement sur la réalité !

Le constat est souvent amer mais le film dégage beaucoup de chaleur en croquant une tumultueuse vie sociale. Œuvre assez nuancée, L’Établi semble aujourd'hui tout de suite maintenant nécessaire !

Au cinéma le 5 avril 2023

Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydes et Olivier Gourmet

Le Pacte- - 1h50

Rodez-Mexico, Julien Villa, La Tempête

Passage réussi à la scène pour le premier roman de Julien Villa. Avec sa belle énergie, la troupe talentueuse rassemblée par l’auteur transforme le récit sur papier en spectacle vivant : il soulève les bancs des spectateurs et nous embarque dans un conte initiatique, rythmé et burlesque. Une ode à l’utopie, comme une bouffée d’espoir dans un monde étroit.

On avait chroniqué ici Rodez-Mexico, premier roman de l’auteur, comédien et metteur en scène Julien Villa. Ces heures de lecture réjouissantes trouvent leur métamorphose et leur dépassement sur la scène du Théâtre de la Tempête.

Combien d’heures sont nécessaires pour lire 300 pages ? Une vingtaine d’heures peut-être. La troupe de comédiens et musiciens a taillé dans le vif du roman, sous la direction du metteur en scène. Ils ont joué avec les mots écrits, improvisé, marché, confronté… et opéré un tri entre les fils narratifs tissés par l’auteur. Le résultat est une épure, un trait d’esprit, une flèche qui nous atteint comme la leçon paradoxale d’un conte initiatique.

Pour rappel : tout commence sur les Causses du Larzac, où Marco, au sortir d’une rave party, tombe sur la projection d’un documentaire qui lui présente le sous-commandant Marcos, insurgé et meneur de l’armée de libération du Chiapas ; ce dernier lui semble immédiatement son frère jumeau, son double.

Mûri de ses lectures, de ses rencontres et de ses rêves, Marco opère sa mue et entre en résistance. Il occupe bientôt le pavillon menacé comme une ZAD et organise avec son collectif des événements sur le rond-point devant chez lui, pour faire connaître sa cause. Il est bientôt rallié par un journaliste déboussolé, des punks à chiens, des bibliothécaires, des hippies et de nombreux laissés pour compte. Et tandis que Marco devient véritablement Marcos, Rodez devient véritablement la jungle du Mexique… Si Rodez devient Mexico et Marco Marcos, c’est par une mue (qui prend du temps) mais aussi parce que le monde est fait (paraît-il) de cette matière bizarre que l’auteur appelle un réalisme magique (1). Comme si des réalités différentes (des présents parallèles par exemple) coexistaient sans qu’on puisse les apercevoir ensemble et communiquaient cependant. Comme deux faces d’une même médaille…

Au fil du récit, on est touché par la conversion de Marco. Il nous inspire. On est près de muer nous aussi c’est-à-dire qu’on est prêt à lutter, pour devenir une version plus lucide et plus courageuse de nous-mêmes.

Qu’apporte le spectacle vivant et collectif à l’œuvre de fiction, au roman ?

Le théâtre est quoi qu’on en dise un art pauvre, au sens où l’entendait Jerzy Grotowski (2). Donc l’un des défis ici consiste à montrer la traversée d’un miroir, sans recourir aux effets spéciaux.

Les moyens sont artisanaux. La construction est éphémère. Il faut souligner bien sûr l’importante contribution du plasticien Laurent Tixador, qui a conçu pour ce spectacle un décor modulable, dont les éléments (le rond-point, la façade du pavillon rose saumon…) sont fabriqués uniquement à partir de déchets, cousus, collés, prêts à être de nouveau recyclés. Le décor lui-même est le fruit d’un recyclage, ou plutôt des détournements de déchets qui pourraient avoir été sauvés des poubelles de la zone commerciale, précisément au cœur de l’action.

Un échafaudage complète la scénographie, permettant d’habiter l’espace sous trois dimensions.

Au théâtre, on donne à voir et à entendre, on raconte sans illustrer, on ne peut pas broder. Tout est signe et potentiellement symbole. Par exemple, au présent, la représentation donne à voir Marco qui enfile une cagoule et disparaît. Puis son ami Vincent, ses amis musiciens anarco-mariachis, le journaliste de France Bleue Aveyron, font de même et meurent symboliquement. Ils meurent au monde conventionnel et naissent nouveaux pour expérimenter et créer une réalité non conventionnelle ou en tout cas, moins conventionnelle. Ils créent une réalité, sinon dangereuse, du moins gênante pour les puissants : le maire, les grands patrons de la zone commerciale…

La performance musicale de Tristan Ikor et Clémence Jeanguillaume (3) insuffle une énergie phénoménale, leurs lignes harmoniques accouchant la naissance des héros. Enfin des projections nous permettent de découvrir le visage et les mots du sous-commandant Marcos. Ces images rendent hommage aux combattants qui luttent toujours au Mexique, et qui peuvent aussi nous inspirer, nous spectateurs.

Le talent et l’exubérance des comédiens empruntent à la farce et au bouffon (justesse et générosité de Damien Mongin, Noémie Zurletti, Vincent Arot, Renaud Triffaut et Laurent Barbot), tandis que la musique et le symbolisme poétique des communiqués du sous-commandant Marcos empruntent à la poésie pure. En ce sens, la représentation avance sur un fil entre burlesque et épopée lyrique. Or ces clowns révèlent une poésie collective qui, personnellement, m’a beaucoup impressionnée.

Ce spectacle vivant si original semble élaborer un édifice éphémère : une cathédrale de mots, d’évocations, de souvenirs et de rêves. Comme si une autre image (une image mentale, une construction imaginaire) se superposait à la matière visible du plateau. Et entre les deux images (deux réalités) qui oscillent, se met à vibrer une sensation, que les spectateurs rassemblés et attentifs peuvent partager. Comment nommer cette sensation ? Autant dire : « le vent se lève ».

En tout cas, pour moi ce partage est une expérience poignante. L’utopie incarnée (en même temps dans la réalité fragile de la ZAD et dans l’hologramme du sous-commandant Marcos) réveille en nous un vrombissement, une transmission a lieu, un rappel : quelque chose de chéri, comme un cadeau secret que nos anciens ont conservé pour nous. Pour moi, je sens que cette promesse chuchotée a quelque chose à voir avec la paix et avec la fraternité.

N'hésitez pas : rejoignez les guérilleros de Rodez-Mexico. Derrière la farce : la poésie. Appelez-la « élan », « appel », « contestation » ou « liberté » : le rappel d’une autre réalité, indispensable.

Jusqu'au 23 avril 2023

salle Copi, Théâtre de la Tempête, Cartoucherie du bois de Vincennes

D’après le roman de Julien Villa, paru en septembre 2022 aux Éditions Rue de l’Échiquier

Une écriture de plateau par les comédiens et musiciens : Vincent Arot, Laurent Barbot, Tristan Ikor, Clémence Jeanguillaume, Damien Mongin, Renaud Triffault, Noémie Zurletti

Scénographie : Tixador

- https://www.youtube.com/watch?v=pTg3TuC9dh4

- 1993 : Vers un théâtre pauvre, de Jerzy Grotowski, aux Éditions L'Âge d'Homme.

- Clémence Jeanguillaume à découvrir aussi dans sa formation (duo électro) Katchakine : https://www.youtube.com/watch?v=jDY1QJCJzQc

Super Mario Bros, le Film, Universal

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c’est une liste de nanars assez irrécupérables. Cette fois-ci semble la bonne : Super Mario Bros propose un spectacle simple et drôle.

Et ce n’était pas gagné, quand on connait toutes les contraintes de ce genre de projet plus mercantile qu’artistique. Le cahier des charges de Super Mario devait faire son poids. On ne rigole pas avec la franchise la plus lucrative de Nintendo.

Le studio des Minions a donc relevé le défi et réussi, dans un premier temps, à faire venir Mario et son frère dans l’univers de Illumination. Le prologue et la fin se passent dans un monde contemporain et visuellement proche de celui du studio. C’est peut-être maladroit mais l’humour sera du même tonneau que Moi Moche et Méchant. Potache et gentillet.

Ce qui va très bien à notre mignon héros devenu ici un plombier raté de Brooklyn qui se perd dans un tuyau magique et se retrouve dans un monde bien connu des gamers. Pour les novices, ça devrait bien se passer. Le film a ce grand mérite de ne pas laisser les autres sur le côté. C’est donc un film pour les petits qui amusera les grands. Mieux : ça ne dure qu’une heure et demi et c’est finalement la plus grande qualité de ce long métrage d’animation !

Car, effectivement le scénario tient en deux lignes mais cela respecte la nature même du jeu. Les enjeux sont simplifiés à l’extrême et notre héros devient un petit pion qui doit aller d’un point A à un point B en passant des épreuves. Il se prend des gamelles avant d’y arriver.

Peu de psychologie et un maximum d’effets spéciaux pour nous embarquer dans une course poursuite colorée et presque psychédélique (il est beaucoup question de champignons dans le monde de Mario et ses comparses).

On appréciera tout autant la musique de Brian Tyler, faiseur industriel de bande son, qui s’amuse comme un petit fou avec les thèmes célèbres de la franchise. On se laisse embarquer et le résultat est totalement convaincant. On en oublierait presque son intérêt commercial. C’est dire si ce gros produit de consommation se révèle surprenant.

Au cinéma le 5 avril 2023

Universal – 1h32

Et la pop créa la femme ! Miley Cyrus, Caroline Rose, Julien Baker, Lucy Dacus & Phoebe Bridgers

Enfin un week-end prolongé ! Peut être allez-vous en profiter pour mettre sur la table du repas familial de Pâques le dernier Play-boy et soulever l'inénarrable débat sur le féminisme, la communication ou l'érotisme ? Je ne sais pas ce que vous pensez de Marlene Schiappa mais voici quelques scandaleuses qui chantent !

Une femme politique peut s'acharner à faire de la provocation, elle n'arrivera jamais à la cheville de Miley Cyrus, trublion du star system américain qui semble enfin avoir fini sa crise d'adolescence. La chanson se révèle un art qui permet plus de nuances et d'inventivité pour défendre la femmen dans un monde cruel.

Petite fille de Dolly Parton et star d'une série Disney dans les années 2000, la jeune Miley Cyrus a évidemment pété les plombs et choqué la prude Amérique en multipliant les excès en tout genre. On la pensait perdue mais non ! La demoiselle est devenue une poupée qui dit non non non ! Son disque Endless Summer Vacation est un barnum mainstream mais qui se révèle plus baroque que ce qui est proposé par la plupart des mignonnes qui trustent les sommets des charts du Monde entier.

Miley Cyrus jure face un girlband Coréen ou même toute une ribambelle de rappeuses aux mots crus. Dans ces années d'errance, la demoiselle a traîné avec les lunaires mais magnifiques Flaming Lips et cela laisse des traces.

Sa voix sent désormais l'expérience, transcende les conventions et mélange la pop et la country. Le discours féministe est connue mais bien mis en scène avec des chansons assez différentes les unes des autres. Les tics commerciaux ne remplacent pas des idées mélodieuses assez convaincantes. Il y a des morceaux faciles mais jamais désagréables et Cyrus montre que de l'outrance, on peut en sortir quelque chose de plus abordable ou salvateur. Et on découvre une artiste.

Caroline Rose ne connaît pas le même succès que Miley Cyrus mais la mise à nue est tout aussi voulue sur un disque touchant. Et beaucoup plus subtile que des photos sur papier glacé. Mais la pochette de son disque montre bien que l'artiste ne va pas se planquer derrière une image sensible et lisse !

Ce qu'elle avait ironiquement fait avec son précédent disque nommé Superstar mais sorti quelques jours avant la crise du covid. Il y a bien eu un rendez-vous manqué avec le succès et Caroline Rose, chanteuse originale et culottée.

The art of Forgetting parle justement de ce mauvais timing qui pourrit la vie des hommes et des femmes! Le covid plus une rupture douloureuse cela donne un disque écorché et particulièrement sensible.

Il y a de l'émotion dans chaque chanson. Rose ne répond plus aux canons de la mode et navigue dans son âme sans oublier que nous ne sommes pas loin. Abîmée, Caroline Rose se raconte avec des orchestrations astucieuses. Ça ressemble à une confession... Et à un très bon album pour le printemps naissant !

Mais finalement une belle chanson ne suffit elle pas à rappeler que les femmes sont bien l'égal de l'Homme, voir un peu plus !? Pas forcément besoin de montrer son nombril et sa détresse ! Pour les beaux jours, trois copines (Supergroup Saving Rock) vont célébrer l'amitié et leurs passions sans revanche ou animosité.

Il ne s'agit pas de copines inconnues : Julien Baker, Lucy Dacus & Phoebe Bridgers! Trois pointures du rock indé aux États Unis. Elles ne réalisent pas un disque incroyable. Elles font juste un disque ensemble.

C'est justement cette absence d'ego qui fait le charme de The Record ! Comme Crosby Stills Nash and Young, elles s'apprécient et se soutiennent sur des chansons qui leur ressemblent.

On glisse entre folk tricotée et riffs grunge mais le trio se rebelle en respectant ses qualités, ses envies et son écriture large. Leur complicité est incroyable. Cette simplicité va beaucoup plus loin que les grosses ficelles d'egos en mal de reconnaissance...

La chienne des Baskerville, Gwen Aduh, 13e art

C’est un peu la mode en ce moment à Paris : beaucoup de pièces du personnage mythique de Sherlock Holmes. L’enquêteur anglais a le droit à beaucoup d’aventures et cela semble fonctionner. Si bien qu’aujourd’hui nous avons droit à sa parodie.

Sherlock conserve son flegme et son intelligence mais ne soupçonne pas vraiment l’homosexualité de son colocataire, le docteur Watson. Maître Hudson ne dit pas grand-chose mais ces répliques rares sont efficaces pour nous rappeler que l’on est là pour rigoler.

Tout ce petit monde va quitter Londres pour les landes de Baskerville afin d'y faire toute la lumière sur l’étrange malédiction qui touche les nobles du coin. L’histoire est connue, donc les auteurs décident de la déconstruire et d’enclencher plusieurs degrés d’humour pour se moquer avec révérence de la légende du 221 Baker Street.

Conan Doyle pourrait se retourner dans sa tombe lorsque l’humour potache ou pétomane s’empare de l’intrigue souvent absurde. Mais il apprécierait sûrement la façon dont les auteurs de la pièce font de Holmes comme un mythe éminent de la culture populaire.

L’histoire bien connue des Baskerville bascule dans le burlesque et l’ultra référentiel. On pense même à l’humour vachard de Hamburger (film Sandwich de John Landis) ou aux comédies déjantées des ZAZ (Y a-t-il un Pilote dans l’Avion). Tout ceci avec un amour certain pour le personnage et ses aventures. Même s'il ne faudra pas s’étonner de croiser le tueur de la série Scream !

C’est loufoque et la mise en scène soutient un rythme qui s’accélère vers un final réjouissant. Il faut se laisser porter : c’est un spectacle populaire dans le bon sens du terme. Il ne vous veut que du bien !

Jusqu’au 9 juillet 2023

au 13e Art, place d’Italie, Paris XIIème

avec Dominique Bastien, Henri Costa, Jean-Baptiste Darosey, Hugues Duquesne, Mathilde Mery et Patrick Bosc

Les Vertuoses, Susie Morgenstern, Emma Gauthier, Ecole des loisirs

La star de la littérature jeunesse aide sa petite fille à mettre en scène les angoisses de ados d'aujourd'hui. L'élégance au service des combats contemporains !

Susie Morgenstern est la référence en matière de livre pour ados. Avec bienveillance et amusement, l'Américaine amoureuse de la France a su trouver un ton pour raconter la jeunesse.

Avec les Vertuoses, elle aide sa petite fille pour son premier roman. Emma Gauthier n'est pas bien vieille et semble très sensible aux problèmes actuels, du réchauffement climatique à la maltraitance.

Avec sa grand-mère, elles nous plongent dans les angoisses et les doutes de trois adolescents du Sud de la France. Nina, Yona et Antonin passent le brevet mais ont bien d'autres soucis...

Premiers émois, fin de l'innocence, désespérance face à la Société... A quatre mains, les deux femmes rédigent un texte enlevé et d'une maturité salutaire. On se prend au jeu et on suit avec passion ce trio qui découvre le militantisme et bien d'autres choses.

Ça peut paraître manichéen mais Les Vertuoses fait un constat mais clairvoyant, jamais amer, sur la jeunesse. Il y a aussi une jolie élégance avec de courts textes qui introduisent les chapitres. Petits et grands devraient s'y retrouver : un gage de qualité pour les livres pour la jeunesse.

Paru le 24 août 2022

École des Loisirs, collection Medium

236 pages / 14€

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, Martin Bourboulon, Pathé

A quatre ils forment toujours ce trio de légende ! Le cinéma français visite à nouveau le roman de Dumas et fait tout pour plaire au plus grand nombre. Le blockbuster made in France.

C'est donc le style de vie à la française qui est défendu dans cette nouvelle adaptation bien de chez nous. Porthos représente l'art de vivre avec son aspect rabelaisien, Aramis donne des leçons de séduction mais pas de courtoisie, Athos assume sa mauvaise humeur et son spleen latent, tandis que D'Artagnan reste le jeune fougueux qui bondit de sa monture au moindre bruit d'épée ! On s'y retrouve bien dans ces gaillards ripailleurs et tourmentés. C'est peut être cela la grandeur de la France ! Notre âme romanesque...

En tout cas c'est le plaisir coupable que procure cette version qui met les moyens et les talents pour que le public actuel remonte à cheval avec les trois mousquetaires ! On n'échappe donc pas à un second degré omniprésent mais bien amené par des dialogues truculents et facétieux. Ça semble fait sans cynisme et c'est déjà beaucoup. A l'image d'un Louis Garrel parfait en roi drôle malgré lui.

C'est un film carré et bien. Il est quasi inattaquable tellement on baigne dans une mer de stéréotypes qui façonne les récits depuis des siècles ! Pas étonnant que l'on y revienne si souvent à ces valeureux Mousquetaires chargés de réparer les bêtises des têtes couronnées. Hollywood aurait tellement aimé avoir cette idée pourtant si frenchy !

Mais cette fois-ci, ce sont les français qui adaptent le classique et utilisent tous les charmes locaux pour rivaliser avec les mastodontes étrangers. Il n'y a pas à rougir.

Il y a des défauts certes : la musique pourrait être écrite pour un film à la Jason Bourne tandis que l'image s'obstine à rester jaune ou marron, ce qui n est pas toujours joli. Mais il y a encore l'élan ! Martin Bourboulon ne signe pas un chef d'œuvre mais maîtrise plutôt bien les archétypes du genre. Il le doit à sa direction d'acteurs ravis de chausser les bottes de Mousquetaires. Il multiplie les plans séquences pour les scènes de combat. Il tente! Ce n'est pas toujours abouti mais on sent de l'envie d'en découdre avec un monument culturel. Pas l'œuvre punk de l'année, mais un bon divertissement à la française !

Avec François Civil, Vincent Cassel, Eva Green et Louis Garrel - Pathé Films- 2h01