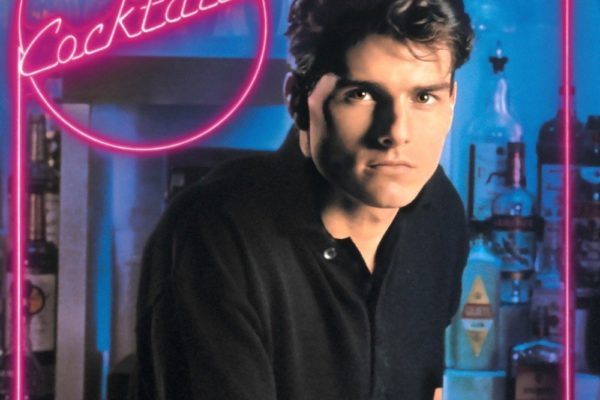

Cocktail

He bien si ce film n'est pas un exemple flagrant des années 80, je suis prêt à boire une palette entière de kanterbrau, sans faire pipi!

Car Cocktail est l'archétype du film des années 80 et de la pensée libérale qui allait accompagner le président Reagan puis Bush. Qu'est ce que l'on voit dans Cocktail? Bon les midinettes verrons d'abord Tom Cruise. Jeune, séduisant et beaucoup plus troublant que Justin Bieber.

Après le succès de Top Gun, le jeune homme confirme qu'il peut devenir une star avec cette comédie sentimentale qui raconte malgré tout l'ascension forcené d'un petit étudiant en finances qui va s'épanouir dans l'univers de la nuit et des bars.

Nous ne sommes pas dans le glauque. Le film montrera les sacrifices d'une homme, la naissance d'un entrepreneur, l'éloge d'un self made man. C'est un programme politique avec de jolis acteurs et des répliques aussi succulentes que les cocktails bus autour du héros.

Ce dernier sait qu'il faut boire avec modération et découvre qu'il doit profiter de ses qualités pour gravir les échelons. C'est un film très étrange puisqu'il explique le sacrifice de la jeunesse. Tom Cruise joue très bien le jeune ambitieux. Loin de son église tordue et de ses amours contrariés, il est un jeune comédien déjà défenseur de la libre entreprise dans le bizarre et drôle Risky Business.

C'est un objet presque propagandiste mais parfaitement marqué par son époque. On rit beaucoup devant les looks et les signes extérieurs de richesse. C'est du soap opera pour grand écran. C'est beau. C'est triste. C'est la vie. C'est sucré et amer. C'est un film potable, selon vos gouts et vos envies. Vive le cocktail!

Venus

La sublime chanteuse de Civil Wars, la brune Joy Williams réalise son premier disque sous son propre nom. Magnifique voix ne veut pas dire magnifique album.

La belle Joy Williams formait avec le ténébreux John Paul White les Civil Wars, groupe éphémère de folk qui a tout de même bien marqué le genre avec une efficacité totale et seulement deux albums. La production était léchée et le jeu vocal était absolument jubilatoire.

Mais le duo vole en éclat en 2013 et la chanteuse décide de se lancer dans une carrière solo. Elle s'éloigne de la folk et de la country. Sa voix peut supporter tous les genres à l'exception du Metaldeatchcore peut être. En tout cas, on se souvient d'une voix haute et délicate, qui convoque les plaisirs irlandais et les grandes plaines de l'Amérique.

Sur son premier essai, Venus, il ne reste pas grand chose de cette ambiance folk et tourmentée. Au contraire tout est clair. Elle avait commencé dans le chant dit "chrétien": c'est de la musique pleine de bons sentiments où l'artiste défend de belles valeurs et des beaux combats.

Hélas, la production se vautre dans un espèce de pop électro, pas toujours du meilleur goût. Elle veut clairement s'émanciper de ses années dans une genre très "niché" mais ce n'est pas très original. Pire on s'ennuie rapidement malgré quelques plages moins sophistiquées.

Autrement c'est de la chanson pour les dernières minutes toujours empathiques de Grey's Anatomy avec ralentis lourdingues, émotions au tractopelle et yeux tout mouillés. Ca peut s'écouter mais c'est vraiment standardisé à l'extrême. On espère que la belle voudra vivre des aventures plus alternatives dans le futur car elle mérite beaucoup mieux que cette musique si peu atypique.

De l'audace bon dieu. De l'audace. Joy Williams va finir par chanter la Reine de Neiges si ca continue!

Columbia - 2015

La guerre des jours lointains

Eté au Japon. À l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale, Takuya Kiyohara apprend par un ami fidèle qu’il est recherché par les forces américaines pour être jugé et très probablement condamné à mort.

Il entame alors une fuite, une cavale paradoxalement lente et presque sereine, à travers le Japon. Ce sera pour lui l’occasion d’un double cheminement : géographique (à travers des paysages ravagés par les bombardements et marqués par la faim) et intérieur (pour apprendre à composer avec son passé d’exécuteur).

Pendant la guerre, Takuya servait dans la surveillance anti-aérienne et l’auteur - Akira Yoshimura - adopte une écriture posée, lente et pleine de détails d’une rigueur mathématique sur le nombre d’avions, leur heure précise de passage ou encore le tonnage de bombes larguées pour suggérer que son personnage considère les bombardiers B29 américains comme de simples points entrant sur l’écran de son radar avant d’en disparaître.

Jusqu’au jour où, sortant de son bunker, après une attaque ennemie, Takuya voit de ses yeux les dégâts et la ville dévastée ; il prend alors conscience de l’horreur des bombardements.

Quelque temps après, lorsqu’il sera face à des prisonniers américains - ces grands hommes occidentaux, à la stature imposante nécessitant une nourriture riche et abondante alors que la population manque de tout - il jugera naturel qu’ils soient exécutés. Leur mort lui paraît logique au vu des horreurs qu’ils ont commises et considérant le peu de respect qu’ils ont eu pour les victimes ; certains n’ont-ils pas avoué avoir regardé des photos de filles nues et écouté du rock sur le chemin du retour ?

Takuya trouvera donc absolument normal, lorsque l’occasion se présentera à lui, de participer à l’exécution de prisonniers américains et d’en décapiter un lui-même.

Mais la guerre est désormais finie, et s’il continue de trouver son acte patriotique (voire héroïque), des étrangers prétendent lui demander d’en répondre alors qu’ils ne sont pas à même de le comprendre.

"Un lieutenant de l’armée de terre (…) avait mis au secret un prisonnier américain du nom de Hard pour tentative d’évasion, et celui-ci ayant à nouveau tenté de s’enfuir à trois reprises, il l’avait roué de coups jusqu’à ce que mort s’ensuive. Le Tribunal militaire, considérant que frapper quelqu’un était un acte de brutalité, avait condamné l’accusé à la pendaison. Dans l’armée japonaise, les coups étaient quotidiens, et l’on pensait que c’était plutôt une preuve de clémence de les infliger à un prisonnier récidiviste et Takuya avait reçu un choc en apprenant tout cela".

Son errance lui fera pourtant progressivement prendre conscience de ce que la guerre est une époque désormais quasiment révolue.

Young Guns

Bon dimanche, chers lecteurs. Tel l'oncle Paul dans la célèbre bande dessinée, laissez moi continuer la formidable histoire d'un acteur assez peu génial mais qui a bel et bien marqué les années 80: le fils de Martin Sheen, Emilio Estevez.

Au début des années 80, Emilio Estevez ne veut pas profiter de la notoriété de papa. Il profite de quelques oeuvres décalées pour se faire remarquer et puis c'est le succès avec Breakfast Club. Un an après, le comédien est à la tête d'un énorme four, Maximum Overdrive. Il fait aussi une mauvaise expérience avec son premier long métrage en tant que metteur en scène, Wisdom.

Il devient alors un solide complice pour ne pas à avoir porter sur ses frêles épaules les bides. Les films de groupes ont fait sa gloire. Il continue donc dans cette voie et laisse son ego de coté, ce qui est tout à son honneur et participe à la sympathie que l'on peut avoir pour ce comédien peu expressif au demeurant.

Cela lui vaut un succès surprise en 1988 avec Young Guns où l'on retrouve tous les joyeux drilles de cette décennie. Ils refont ensemble l'histoire de Billy the Kid. Estevez sera la star mais il y a tous les jeunes loups d'Hollywood qui veulent confirmer leur statut à Hollywood. Ce ne sera pas vraiment le cas. Néanmoins, Estevez a un bande qui a de la gueule avec entre autres, son frère, Charlie Sheen et Kiefer Sutherland.

Le film lui est une tentative de western avec les effets des années 80. Il y a du filtre et de la guitare électrique. C'est plus ou moins réussi mais cela reste de la solide série B, ne cherchant rien sauf divertir le spectateur, servi par un casting assez royal puisqu'il faut ajouter aux petits jeune, des briscards comme Terence Stamp ou Jack Palance.

Ce succès entrainera une suite un peu plus kitsch encore et sera le dernier grand titre de gloire d'Emilio Estevez, qui se concentrera par la suite à la réalisation de projets qui lui tiennent à coeur. Discret, cette humilité et ce manque de réussite font de lui un vrai personnage des années 80!

Pour l'anecdote, Pat Garrett est joué par Patrick Wayne, le fils de John Wayne... une étoile très très filante des années 80 lui aussi.

Wilder Mind

Gros succès folk, les petits gars bien comme il faut de Mumfords & Sons se tournent de plus en plus vers la pop. Est ce le bon chemin à suivre?

Les concerts de Mumfords & Sons sont légendaires. Les quatre musiciens ne sont pas du genre à se laisser aller sur scène. Ce ne sont pas des paresseux. On sent bien chez eux que la valeur travail, ca veut dire quelque chose. De la rigueur, du terroir et du talent, voilà ce qu'ils ont. De l'Angleterre, ils ont modernisé le style folk, en y mettant un peu de vitalité et d'électricité.

Avec cela, ils ont conquis le Monde. Des hymnes prenants qui chevauchent une énergie incroyable et parfaitement calibrée pour être aspirée et digérée dans de grandes salles et des stades! Les Anglais sont une version folk de Coldplay d'une certaine manière. En tout cas, tout va bien pour eux. En deux albums, ils sont montés au sommet d'un genre!

Donc ils se permettent de la légèreté avec les conventions de la folk. Leur troisième album déconcerte. Mumfords et ses copains s'imaginent comme des superstars et lorgnent vraiment sur Coldplay. Qui ferait bien de se méfier. Car ils savent écrire le refrain qui tue: celui qui se scotche au fond du cerveau.

Mais pas sûr que cela plaise aux fans de la première heure qui appréciaient le coté authentique. Pas sûr non plus que leurs nouvelles compositions réussissent à sortir du lot. C'est effectivement bien fichu, bien produit, le groupe étant aidé par le talentueux producteur, James Ford, complice ou âme damnée de Alex Turner des Arctic Monkeys.

Alors la voix est toujours aussi prenante mais la production empêche le disque d'exploser vers quelque chose de plus nouveau. Le quatuor se normalise sous nos oreilles. L'inspiration est là mais elle semble moins bien exploiter. Le groupe semble vouloir plaire à tout prix. Ca pourrait être effectivement du Coldplay ou d'autres groupes pop rock made in England. Ca sent le propre. On préférait l'odeur de fish & chips!

Glassnote - 2015

Maximum Overdrive

Hello, les amis! On espère que les vacances se passent bien. On continue ici de faire le tri dans les vieilles VHS qui datent des années 80. Et on fête ce week end une étoile filante de cette période: Emilio Estevez, charismatique comme une chaussette mais qui sent vraiment très bon cette décennie.

Les débuts du fils de Martin Sheen furent plus qu'honnêtes en travaillant avec Francis Ford Coppola et quelques autres auteurs indépendants avant de connaître le succès avec l'emblématique Breakfast Club. Il est devenu un jeune fougueux d'Hollywood et en 1986, les producteurs pensent avoir la brillante idée de le lier à Stephen King, maître de l'horreur et l'auteur le plus adapté à Hollywood (Shining, Christine etc.)

Ce dernier veut donc se mettre à la mise en scène mais c'est un boulot qu'il connait mal et finalement le film sera peut être la pire adaptation d'une nouvelle de King. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même... Voilà le film qui contredira cette solide maxime!

Donc le sympathique Emilio Estevez joue un ancien prisonnier qui va faire preuve de courage lorsque les objets vont se retourner contre les Humains. Voilà le pitch qui tue. Dans un bouquin, notre imagination peut faire le boulot mais en images, c'est une toute autre histoire.

C'est donc la révolte de tous les objets, qui deviendraient adeptes du meurtre violent à cause d'une comète qui dérègle tout sur notre petite planète bleue. Les distributeurs de billets sont insultants et les distributeurs de canettes ont des envies de meurtre!

Mais notre sympathique Emilio se retrouve face à des camions belliqueux qui veulent lui faire la peau en écoutant en boucle AC/DC, à lui et quelques survivants où il y a une jolie nana à sauver, un lâche, un profiteurs et d'autres stéréotypes qui mériteraient bien de disparaître tellement ce sont des clichés rébarbatifs.

Sur un sujet rigolard, King passe juste son temps à filmer des objets qui se déplacent seuls. C'est aussi palpitant que faire la queue à la Poste. Toute une bande d'acteurs font donc semblants d'avoir peur devant un couteau électrique ou une tondeuse à gazon. Ils flippent grave quand un camion avec la tête du bouffon vert de Spider-Man se comporte comme Hannibal Lecter. C'est le concours du comédien qui écarquille le mieux les yeux!

On assiste désarmé, à tout une série de choix mauvais. King ne fera plus jamais de cinéma après ça. Il enterre sa caméra et ressort la plume. Il enterre la carrière du jeune Emilio Estevez dans la case "gros ringard et futur has been". Heureusement le jeune gaillard a de la ressource!

Motorcycle music

Encore des petits Français qui rêvent de grands espaces et petits restaurants éclairés au néon. Sympa

Ils habitent dans l'Allier, à Moulins. Ils connaissent donc la petite vie de province, tranquille et les jours d'ennui. Julien Robalo et Romain Julien ont écouté beaucoup de grands chanteurs qui s'inspirent de ces thèmes. Ils doivent imiter Crosby, Stills & Nash, John Mellencamp ou America à la perfection.

Au fil du temps, l'inspiration a pris la place de l'imitation. Leurs albums sont des hommages polis et propres au folk et tout l'héritage roots américain. Ils ont très bien compris comment cela fonctionne. Il y a donc d'abord du coeur dans leurs compositions.

La musique est vraiment l'expression de leurs sentiments. C'est simple mais très sincère. On se sent en famille avec ces deux gus. Ce n'est pas révolutionnaire mais ils nous font croire à cette Amérique des possibles où la chanson est un échappatoire et/ou une exaltation.

Il y a donc de la guitare rageuse, de belles harmonies vocales et un orgue hammond du plus bel effet. Même l'accent est travaillé. Leurs mélodies sont caressantes mais l'exécution peut être rude et viril. C'est beau comme un coucher de soleil sur une verte vallée. Ils proposent un paysage musical rêvé. Ils partagent leurs songes. On les remercie pour tant de générosités!

A loaner - 2016

Christo et Jeanne-Claude – Fondation Maeght – Et le Mastaba fut !

Et le Mastaba fut !

Depuis la fin des années 6O, Christo et sa compagne Jeanne-Claude en rêvaient. C'est fait. Le Mastaba rêvé trône au milieu de la cour Giacometti de la Fondation Maeght à Saint Paul-de-Vence. Hommage posthume à Jeanne-Claude disparue en 2009, le monument haut de 9 mètres, long de 17 et large de 9 brille de mille feux. Avec comme unité de construction, de simples barils - 1076 - le Mastaba en impose. L'expérience se veut esthétique. Le choix de la matière est épurée. Fini les barils de pétrole de récupération et les boîtes empaquetées de tissus sombres, de fils d'acier et de cordes. Les barils sont devenus des pièces de construction parfaitement calibrées aux proportions finement équilibrées. Les couleurs sont vives et chaudes : rouges, ocres, bleus, jaunes.

Le Mastaba prolonge l'expérience de The Wall et ses 13000 barils en 1998 en Allemagne, mur qui mettait déjà en scène des barils de couleurs vives. Force est de constater que le résultat est à la hauteur de l'exploit technique et artistique. Le cadre naturel de la Fondation Maeght, la verdure des pins parasol, le bleu du ciel, la lumière de la région si chère aux impressionnistes font leur oeuvre. La poésie du lieu enchante.

La cour Giacometti met régulièrement en valeur des sculptures, la Pieta de Jan Fabre était superbe - une autre émotion que l'emplacement de la Biennale de Venise. Ici, le Mastaba écrase le volume et s'empare du lieu. Le contraste est saisissant. Vue d'en bas, la sacralité monumentale du Mastaba est forte. Le détour par l'étage de la Fondation est dès lors incontournable pour prendre la respiration qui s'impose. On s'amuse alors à imaginer le Mastaba au milieu de la nature comme les oeuvres de Miro ou celles exposées au Domaine du Muy.

L'exposition qui suit revient sur la genèse graphique de ce Mastaba et du suivant, probablement le plus emblématique, unique oeuvre permanente du couple. Christo prévoit d'édifier un Mastaba à Abu Dhabi dans des dimensions hors du commun : 150 mètres de haut, 225 mètres de profondeur, 300 mètre de large. L'idée germe en 1973 et devrait voir le jour dans les années futures. "S'il y a beaucoup de préparation, au final chacune de nos réalisations se construit selon un process très rapide : comme les nomades qui construisent leur tente dans le désert. Ce côté nomade est important dans tous nos projets. A Abu Dhabi, en quelques jours quelques heures le paysage changera. Ce contraste est très important."

Incontestablement l'oeuvre est à voir. Le paysage en est changé. L'exposition dure jusqu'au 27 novembre 2016.

Certaines n’avaient jamais vu la mer

Eté au Japon. Mille petites histoires qui font la grande Histoire, un style, une intensité… Certaines n'avaient jamais vu la mer est un roman court et fort. Un roman marquant.

Au début des années 20, des femmes quittent leur Japon natal pour traverser le Pacifique et rejoindre, aux Etats-Unis, leurs époux Japonais immigrés qu’elles ont épousé par procuration. Elles ont entre quinze et quarante ans. Elles ne connaissent l’homme qu’elles rejoignent que par des lettres et des photos qui s’avèreront très éloignées de la réalité qui les attend.

Sans jamais incarner l’une ou l’autre de ces femmes en particulier, mais en leur donnant à toutes la parole au travers de phrases courtes, laconiques, juxtaposées avec intelligence et sensibilité, Julie Otsuka compose un ample récit, à la fois poétique, romanesque et historique.

Découpé en chapitres thématiques – Les blancs, Les enfants, Traitres, Dernier jour, Disparition – le roman balaie trente ans de dépaysement, de désillusion, de labeur et de souffrance d’une communauté émigrée, pauvre, condamnée à travailler et à se taire, victime de discrimination raciale et pour finir stigmatisée, exilée et enfermée dans des camps d’internement lorsque l’Empire du Levant attaque les Etats-Unis à Pearl Harbour en 1942.

« Au début nous nous posions sans cesse des questions. Pourquoi montaient-ils sur leurs chevaux par la gauche et non la droite ? Comment parvenaient-ils à se différencier les uns des autres ? Pourquoi criaient-ils toujours ? Etait-il vrai qu’ils accrochaient des assiettes aux murs à la place des tableaux ? Qu’ils avaient des verrous à leurs portes ? Qu’ils gardaient leurs souliers à l’intérieur ? […] A quoi rêvaient-ils ? Qui priaient-ils ? Combien de dieux avaient-ils ? Etait-il vrai qu’ils voyaient un homme dans la lune au lieu d’un lapin ? Qu’ils mangeaient du ragoût de bœuf lors des enterrements ? Qu’ils buvaient le lait de vache ? Et cette odeur ? Qu’est-ce que c’était ? « Ils puent le beurre », nous expliquaient nos maris. » Chapitre Les blancs - Page 35

« Du jour au lendemain, nos voisins se sont mis à nous regarder différemment. Peut-être était-ce la petite fille un peu plus loin sur la route qui ne nous faisait plus signe depuis la fenêtre de la ferme. Ou ce vieux client qui soudain disparaissait de notre restaurant, de notre boutique. […] Les dames comme il faut et leur club boycottaient nos étals de fruits car ils redoutaient que notre marchandise soit empoisonnée à l’arsenic. Les compagnies d’assurance cessaient de nous assurer. Les banques gelaient nos comptes. Les laitiers ne nous livraient plus. […] Les enfants nous regardaient, puis s’enfuyaient comme des faons effrayés. […] Et nos maris avaient beau nous avoir prévenues malgré tout – Ils ont peur –, nous n’étions pas préparées à cela. A nous retrouver soudain à la place de l’ennemi. » Chapitre Traitres - page 95.

Faute de personnage féminin emblématique, Julie Otsuka s’attache aux détails avec une minutie qui rapidement fait sens et donne une portée universelle à son récit. Débarrassée de toute nécessité romanesque classique (description des lieux et des personnages, récit linéaire et structuré, etc.), elle mêle l’anecdotique à l’essentiel, multiplie les angles et les variantes, sans jamais édulcorer son propos. Cette densité de petits riens qui font un grand tout est d’une prodigieuse efficacité. Et ont valu cette année à Julie Otsuka le PEN/Faulkner Award for fiction aux Etats-Unis et le prix Femina Etranger en France !

140 pages - 10/18

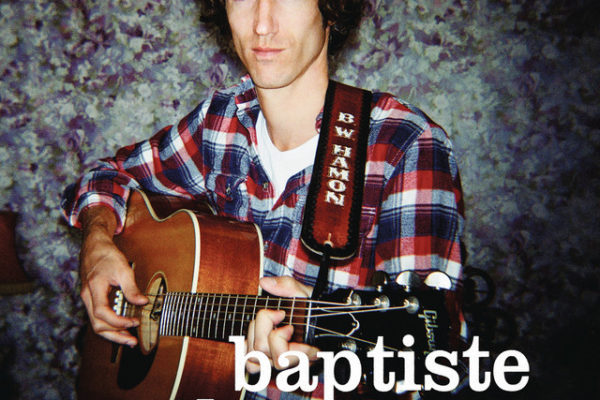

L’insouciance

Bon on va passer le mois d'aout à écouter des choses acoustiques et très américaines. On fait un détour par les vignes françaises pour rencontrer le gentil Baptiste W.Hamon qui réalise son rêve américain.

Un de mes amis a dit cette phrase qui fait rire à l'écoute du premier album de Baptiste W.Hamon: "Tiens, on dirait du Yves Duteil". La remarque est croquignolesque mais finalement la comparaison n'est pas si mauvaise. Il y a chez ce jeune homme, le goût de la terre, du plaisir simple, de la campagne, des sentiments qui font mal et des petits plaisirs qui font l'existence.

Le musicien ne vit pas sur petit pont de bois mais dans les vignes. Il écoute dans sa jeunesse des vieilleries comme Dylan, Van Zandt et pleins d'autres songwriters américains. Sa culture en la matière semble quasi parfaite et il le prouve en composant des chansons qui ressemblent beaucoup à de la country et de la folk.

Après des EP remarqués, il réalise son rêve à Nashville où il invite des stars du genre comme le ténébreux Will Oldham. Il y a aussi des filles comme Alma Forrer et Caitlin Rose. Il n'en fait pas trop. Il s'offre son rêve et le bonheur glisse dans chaque refrain.

Il fait cela en version française et le résultat est bluffant. On critique beaucoup la mondialisation mais ici, cela a du bon. C'est bel et bien de la chanson française avec des accents yankee. Comme la (bonne) country, il a cette façon très humble de toucher à la mélancolie pour en trouver une énergie. Comme la folk, la musique accompagne avec douceur des confidences lumineuses.

Un peu d'insouciance dans cette période trouble est une utile pause, un pur bonheur et un moment tendre.

BMG - 2016