Les Goonies

On reste dans le monde de l'enfance. Impossible de disserter des années 80 sans évoquer ce bide qui au fil des années a obtenu son titre de film culte ! Tous à l’abordage !

Après le succès d’ET, Steven Spielberg fonde sa propre compagnie, Amblin. Passionné, il peut ainsi se consacrer à plusieurs projets en même temps, et pas seulement ses propres réalisations. Il fait appel à sa bande de potes pour réaliser des films qui lui ressemblent beaucoup.

Son imagination va profondément marquer les années 80, de Gremlins à Retour vers le futur en passant donc par Les Goonies qui fut pourtant une grosse déception à sa sortie. Richard Donner a souffert sur la table de montage.

Les Goonies fut perçu comme un film baclé, remonté à la va vite à cause de nombreuses sous intrigues et d’une scène avec une pieuvre qui ne fonctionnait pas du tout. Des erreurs sont encore flagrantes.

Pourtant ce foutoir donne un aspect très libre à cette comédie réjouissante, ode à l’enfance et aux rêves de l’enfance. Les Goonies sont une bande de gamins sans argent et bientôt sans toit. Mickey le plus jeune découvre une carte qui lui permettrait de découvrir un trésor de pirates. Personne n’y croit sauf ses quelques amis et les Fratellis, une famille de gangsters d’une stupidité rare…

La mise en place est longue. Les personnages ont tout le temps de marquer leurs territoires. Il y a Mickey, le rêveur ; Brandon, le grand frère ; Bagou, la grande gueule, Data , l’inventeur et Choco, le petit gros. Comme souvent ils sont un peu en marge de la société. Les problèmes d’argent des plus grands va faire exploser le groupe.

Il ne reste que cette idée folle que Willie Le Borgne et son trésor soient cachés dans la région. Leur recherche les entraîne dans une aventure dingue, truffée de pièges incroyables, poursuivi par une famille de tarés. Ils prennent aussi leur revanche sur la vie qui ne leur fait pas de cadeau.

Le panache vient au fil des minutes et des engueulades très crédibles et hilarantes entre les mômes. Les trentenaires connaissent les répliques par cœur. Stéréotypés, ils n’en sont pas moins attachants car ils prolongent leur innocence. Dans les souterrains de la ville, ils découvrent un nouveau monde correspondant à tous les désirs d’aventures d’un enfant. Le mythe de Peter Pan n’est pas loin.

C’est pourquoi le film, malgré ces énormes défauts, a marqué les esprits et les cœurs. On ne peut que vous conseiller le dvd où les acteurs s’attardent sur des anecdotes croustillantes ou comment Spielberg et son réalisateur ont tout fait pour qu’ils réagissent le plus naturellement possible.

Maladroit et pas abouti du tout, Les Goonies a survécu à ses défauts. Il en fait des qualités simples et attendrissantes. Après ce film, on n’a vraiment plus envie de grandir ! Et on peut revenir souvent chez eux pour profiter de leur fontaine de jouvence !

Phrase culte (parmi tant d’autres) : « En 9eme j’ai triché à la compo d'histoire et géographie, en 8eme j’ai fauché la moumoute de mon oncle Matt et j'l’ai collé sur ma figure pour jouer moise dans la fête de mon cour d'hébreu et en 7eme j’ai fait tombé ma soeur dans les escaliers et j’ai fait punir le chien... [...] C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colo spéciale pour les enfants trop gros et alors un jour au déjeuné j’ai craqué et j’me suis groinfré et ils m'ont foutu à la porte... [...] Mais le pire des trucs que j’ai jamais fait, j’ai fait une bouteille de faux vomi chez moi et j’suis allé au cinéma de mon quartier j’avais la bouteille dans mon sweat shirt, j’suis monté m’asseoir au balcon et alors... Et alors... J'ai fait un bruit dégueulasse... Buarrrrrkk buarrrrrk... et j’ai vidé la bouteille de dégueulis, j’l'ai jeté par dessus bord sur la salle et alors… Ca a été vraiment horrible tout le monde s'est mis a dégueuler dans la salle, ils dégueulaient partout les uns sur les autres… De toute ma vie j’ai jamais autant regretté ce que j’avais fait »

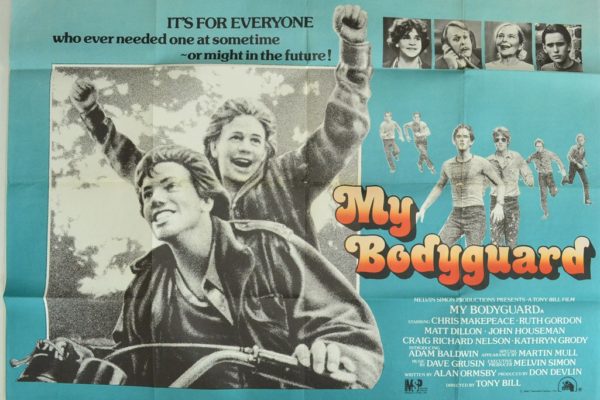

My Bodyguard

On continue notre voyage dans le temps en retrouvant quelques pépites des joyeuses années 80. Aujourd'hui on vous présente un petit inédit très attendrissant où Matt Dilloon joue le voyou du lycée. Irrésistible.

Dans les années 80, John Hughes a mis sur orbite le cinéma pour adolescents avec des comédies assez amères comme Breakfast Club ou Ferris Bueller. Mais l'adolescent reste une étrange créature qui a inspirté d'autres longs métrages durant cette décennie.

Au tout début des années 80, l'adolescent avec un grand A, c'était tout simplement Matt Dillon. Le jeune comédien était l'image du petit débrouillard avec une belle gueule et la grande qualité d'être un beau parleur. My Bodyguard est son troisième film et il interprète le mauvais garçon avec son style inimitable et les cheveux laqués.

Par la suite, Francis Ford Coppola en fera une véritable icone avec Outsiders et Rusty James mais pour l'instant il montre sa bonne bouille dans des petites comédies aigres douces. Après Violences sur la ville et Mes Petites Chéries, il se montre très crédible en caïd new-yorkais des cantines du lycée.

Il harcèle avec sa bande, les plus petits que lui et surtout un fils d'un directeur d'hôtel de luxe. Il devient la victime préférée du gang mais il demande à l'élève le plus étrange de l'école de devenir son garde du corps. Le film s'attache à dépeindre cette drôle d'amitié entre un gosse vivant dans une bulle luxueuse et un gamin costaud, incapable de se remettre d'un drame intime.

La chronique est peu subtile mais les comédiens sont bons. On reconnait les frimousses de Jennifer Beals, Joan Cusack et de Adam Baldwin, second couteau remarqué dans Full Metal Jacket ou héros de la série d'espionnage, Chuck. Le film doit beaucoup à ses acteurs.

On appréciera aussi la description sociale de Big Apple, où l'on arpente les grands hotels mais aussi les vieux garages rouillés à la fin des années 70. C'est une oeuvre assez anecdotique mais qui se regarde sans déplaisir, en pensant aux petites racailles qui traînaient devant notre lycée et leurs têtes de turc.

A Sailor’s Guide to Earth

Incroyable guide de la musique américaine. Venu de nulle part, Sturgill Simpson est un capitaine fier et brave! A l'abordage!

Welcome to Earth: Bienvenue sur Terre! Bienvenue à Sturgill Simpson, chanteur de country qui semble avoir regarder vers tous les horizons tellement on s'éloigne des conventions (avec des franges) du genre! Welcome to Earth donne le ton: en une seule chanson, il y a une richesse instrumentale stupéfiante. On est noyé sous les idées musicales du chanteur du Kentucky.

Mais on respire rapidement: ce disque est unique en son genre. Pour son premier effort pour une grosse compagnie, Sturgill Simpson s'est fait plaisir. C'est une pièce baroque où tout est au service des envies du chanteur qui s'éclate avec sa voix so sixties. On est tout sauf dans les standards.

Il y a de la soul, du jazz, du rock et surtout une voix qui pourrait parfois rappeler la fièvre d'un certain Van Morrison. On vérifie vraiment la date de production. C'est soyeux et délicat. La production est parfaite. Chaque morceau est finement découpé, écrit et réalisé. C'est tout simplement une révélation.

Et c'est ce que l'on aime dans la musique: se faire avoir. Etre harponné par un parfait inconnu. Et devenir proche en quelques notes. Inspiré par la paternité, le disque est généreux et profondément humain. Il y a bel et bien des traces de country mais il y a aussi l'émergence forte des racines du genre et la modernité du bonhomme. Sa reprise de In Bloom de Nirvana est très personnelle avec des cuivres qui vous feront jubiler.

Ce type là ne triche pas. Il y a de la créativité à tous les étages. On est bluffé par toute l'originalité qui sort et se ressent de ce disque pourtant si américain, produit du coté de Nashville. Album concept, le coeur parle dans chaque titre. Il a tout mis dans ses compositions: Sturgill Simpson est un nouveau capitaine à découvrir. La vie de papa lui donne des ailes et du courage. Son navire a fière allure.

Toutes les chansons qui suivent Welcome to Earth vont vous faire chavirer.

Atlantic records - 2016

Earth

On est toujours surpris par l'énergie du Loner, indécrottable écologiste qui retrouve une nouvelle jeunesse avec les fistons de Willie Nelson. On arrête avec la nostalgie et on se consacre un genre boisé parfait pour l'été. Bienvenue sur Terre!

Il ne s'arrête plus. Neil Young semble increvable. On le dit à chaque chronique de disque. Et on se répète souvent car le bonhomme est productif. Est ce l'approche du crépuscule d'une vie? Ou une éternelle jeunesse? En tout cas, le héros des années 60 est encore vert et poursuit ses nombreux combats en fabriquant de solides chansons.

Les livraisons sont plus ou moins convaincantes mais Neil Young attire vers lui les jeunes de tout poil. Il y a eu Pearl Jam pour un album incroyable. Il a croisé de chemin de Jack White et maintenant il tourne autour de la planète avec les rockers Promise of the Real. Le Crazy Horse peut se reposer: les fils de Willie Nelson canalisent les plaisirs électriques qui font la légende de Neil Young.

Earth est donc une bizarrerie puisqu'il y a là un live et une thématique. La nature a toujours inspiré Neil Young: il réunit ici des chansons autour de ce thème. Il interprète des morceaux plus ou moins connus. Il reprend simplement des vieux titres qui sentent la chlorophylle ou continue de fabriquer des murs de sons qui défendent la bonne cause.

C'est entrecoupé par des cris d'animaux et des ambiances champêtres. C'est une sorte de boeuf furibard d'un vieux coucou ravi de jouer avec des petits jeunes transis d'amour. Ils reprennent des classiques et des chansons moins connues écrites à des époques bien différentes pour le Loner. A la fin, ils font le concours de la plus longue chanson avec Love & only love de 28 minutes rugissantes.

Mais l'album est bien plus qu'une captation de concert à but commerciale. C'est un vrai travail pensé et maîtrisé. Neil Young défie le temps et les jeunes musiciens qui sont avec lui. Ce live a une fraîcheur inédite. Il nous fait aimer la vie, la nature et tout ça. Ses rêves se réalisent. La planète est bien plus belle avec lui.

Reprise - 2016

Hotel California

Votre serviteur a quarante ans et il danserait bien un bon vieux slow langoureux dans la chaleur moite de l'été. Ca tombe bien, les Eagles lui ont offert à sa naissance, la plus grande et longue chanson de tous les temps.

Au point qu'on a le droit de détester Hotel California, ballade de plus de six minutes connue pour sa bataille acharnée entre deux lead-guitares, celles de Joe Walsh et Don Felder. Ha on a grandi et dragué sur cette éternelle chanson ! On a peut être roulé des pelles dans son adolescence. Le morceau est une madeleine de Proust pour beaucoup de monde!

New Kid in Town, le titre suivant est lui aussi tout en mid tempo et nettement plus exotique car moins connu. Pourtant elle est tout aussi triste: une fois de plus, il y a un voile de spleen qui fait toute la différence chez les Eagles, réduit à l'état de groupe souriant californien. Un peu comme les Beach Boys, il y a une méprise.

D'ailleurs l'irrésistible Life in the fast line, autre succès de l'album s'amuse à décrire une vie d'excès. Non, les Eagles ne sont pas d'anciens hippys au rock soyeux et propre. Tout est très west coast. Mais plus de quarante ans plus tard, ca conserve une vraie classe dans l'écriture et la production.

Il y a de belles choses dans ce disque très américain où les auteurs s'interrogeaient sur le cynisme, la vacuité et les autres vilaines réalités du Monde. Les Eagles étaient déjà connus mais Hotel California allait être l'un des disques les plus vendus sur la planète: 32 millions de copies! Pas mal. Pourtant le disque est plus aigre que doux.

C'est cela que l'on retient. Plus que les solos héroïques et la production inattaquable. Le soleil californien réchauffe mais brûle parfois. Les Eagles étaient des stars mais leur clairvoyance a toujours fait la différence. Aujourd'hui encore!

Asylum - 1976

La ballade de l’impossible

Eté au Japon. Plongée dans le passé des années 1960 au Japon et dans l’adolescence d’un jeune homme qui doit s’initier aux mystères de l’existence. Envoutant.

Dans La ballade de l’impossible, publié en 1987 et réédité durant l’hiver 2007 par les Editions Belfond, Haruki Murakami raconte une histoire aux accents autobiographiques transcendée par sa sensibilité et son sens inné de l’étrange.

Ce roman retrace le parcours de Watanabe, un jeune homme dont le meilleur ami se suicide à dix-sept ans. Cette mort planera sur le parcours de Watanabe durant lequel il quittera sa ville natale et viendra à Tokyo suivre des cours à l’université, retrouver Naoko, la petite ami de Kizuki, le garçon suicidé. Tout cela se passe à la fin des années 1960 avec, en toile de fond, les révoltes estudiantines et la musique, notamment celle des Beatles et Norwegian Wood qui revient en motif le long du récit.

Murakami n’a pas encore atteint la quarantaine quand il se retourne vers une époque révolue. Il n’a pas encore adopté la forme métaphorique des récits auxquels il nous a habitués. Sous l’influence de Raymond Carver ou de Fitzgerald, il nous livre un roman descriptif où les personnages sont englués dans leurs existences comme dans l’imaginaire.

En fait, Murakami nous livre un roman de formation, tel que nous avons appris à l’aimer dans la littérature du 19e siècle. Un roman où il s’agit pour le personnage principal de passer de l’état enfantin ou adolescent à celui d’adulte. Aimer, souffrir, vivre, espérer, voilà ce qui est en jeu.

Et comme la présence de la mort est envahissante, l’enjeu pour Watanabe est de l’apprivoiser, l’accepter. Autrement dit, pour vivre, il faut connaître la mort d’un proche. On passe après par tous les différents états de la perte. Mais il faut traverser cette expérience comme un prix à payer, une livre de chair au royaume des songes.

Comme souvent chez Murakami, une finesse extrême dans la description des sentiments et des paysages côtoie un érotisme omniprésent et parfois trivial. Les femmes qu’il décrit sont à la fois profondément perturbées et sexy en diable.

Pourquoi lire ce roman de Murakami ? Parce qu’il touche au cœur et qu’il dévoile l’humanité douloureuse de ses héros autant que la nôtre.

The Killer

Sommet du lyrisme de John Woo, The Killer est le plus romantique des films des années 80. Un vrai ballet sanglant comme on ne peut plus en faire.

Ce qu'il y a de plus beau dans les films de John Woo, ce n'est pas sa mise en scène. Pourtant elle est impressionnante. Elle va marquer à tout jamais le cinéma mondial. Scorsese bave devant la technique de son ami de Hongkong.

John Woo lui, dit être justement inspiré par Scorsese ou tous ces maîtres du polar comme l'épuré Jean Pierre Melville. Chez eux, il admire le sens de la mise en scène mais aussi la mythification des personnages.

John Woo est un grand romantique. Ses héros sont des monstres de sentiments et d'émotions. Spectateurs cyniques, fuyez l'univers de John Woo. Le réel, il s'en moque; ce qui le passionne c'est la grandiose vertu humaine.

Dans The Killer, un tueur à gages (inspiré par Alain Delon dans Le Samouraï) décide de faire le bien, aider une jeune aveugle, en remplissant un dernier contrat, poursuivi par un flic astucieux. Il pourrait faire rigoler avec ses grandes manières.

Pourtant ce dernier a des principes et des convictions. Elles le mèneront au sacrifice ultime. Mais il représente (avec le flic) cet esprit chevaleresque qui justifie le scénario généreux de John Woo.

The Killer a un aspect crépusculaire qui rappelle le cinéma de Sam Peckinpah. Pas la violence graphique! On ressent aussi chez John Woo cette vision mélancolique de la fin d'un mode de vie, d'une façon de pensée, de la mort d'un mythe.

Après ce tueur, la place sera prise par des bandes mafieuses sans scrupule. Depuis Le Syndicat du Crime, en 1985, John Woo réinvente le polar au delà sa vision fastueuse et lyrique. Nourri par une énergie du désespoir, The Killer est un film sentimental malgré sa violence. C'est Sissi avec des flingues. C'est une série B ultime, fragile et magique pour tout cinéphile!

Phrase culte: "Je pensais que ceux que je tuais méritaient de mourir. Maintenant, je crois que tout le monde a le droit de vivre"

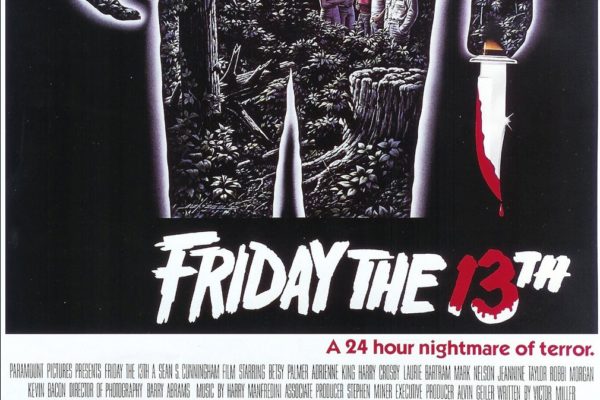

Vendredi 13

Premier slasher d'une très longue saga, Vendredi 13 est surtout une rustique version de Halloween, chef d'oeuvre de John Carpenter. Cela n'empêche quelques meurtres appétissants!

Bon tout le monde connaît Jason Vorhees, sorte de zombie adepte de l'ultra violence caché derrière un masque de hockey! Ce que vous ne savez peut être pas: c'est qu'il est une simple excuse dans le premier chapitre de la saga Vendredi 13.

Hé oui, il n'est même pas là avec sa démarche lourde et son envie d'écarteler tous les adolescents qui forniquent dans la forêt. Hé bien non: dans le premier épisode, c'est sa petite mOman qui fait tout le boulot. Et elle assure. Elle a un sacré talent pour éventrer et utiliser tous les ustensiles possibles pour tuer du jeune aux hormones en folie.

Bon on gâche le suspense mais de toute façon, on ne regarde pas ce type de films pour la psychologie des personnages. Nous, ce que l'on veut c'est du sang, un peu de fesses et de supplices dégoûtants. En plus, après le film de Carpenter, le réalisateur Sean S. Cunningham construit un peu plus les stéréotypes qui serviront le cinéma d'horreur contemporain. Un boogeyman charismatique. Des crétins en guise de victimes. De la violence gratuite.

On est servi: du couteau dans le bide. De la gorge tranchée. Une flèche dans le cou. Une hache au milieu du visage. et d'autres petites manières de détourner vos achats de Jardiland. Tout cela à cause de deux animateurs de colo qui n'ont pas surveillé le jeune déficient dans le fameux Crystal Lake et qui s'est noyé!

C'est en tout cas l'acte de naissance de l'un des plus grands monstres des années 80 qui commencera ses forfaits dans le second épisode sous un sac à patates avant de découvrir un plus photogénique masque de sport. Vendredi 13 entame aussi une mode qui va durer, durer et encore durer...

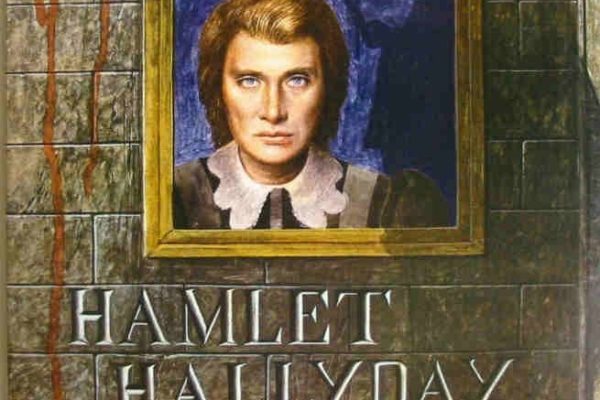

Hamlet

Ca ne finira jamais ! Johnny va conclure dans les mois à venir sa très longue carrière. Si le culte subsiste, l’artiste se laisse aller aux écritures à la mode et un blues de supermarché. D’où la proposition de réécouter le disque le plus absurde du chanteur ! Bienvenue en 1976!

En 1976, durant le succès de son show, Johnny story, la star française du rock sort un projet complètement fou : un opéra rock adapté de Shakespeare. Johnny Hallyday s’est imaginé sur deux disques en Hamlet. Hallyday et Shakespeare, avouez que l’association a de quoi surprendre.

Le public de l’époque a boudé ce duo inattendu. L’opéra ne fut jamais monté. Quatre décennies plus tard, ce double album est un grand moment de rock kitsch des années 70 et il contient un charme redoutable.

Johnny Hallyday ne fait pas dans la demi mesure. Son spectacle commence par un texte où il explique qu’il a aimé l’histoire d’Hamlet sans savoir exactement pourquoi. L’orchestre gronde et c’est parti pour vingt cinq morceaux emphatiques.

La relecture de Shakespeare par Hallyday fait rire avec des textes qui réduisent maladroitement la verve de l’auteur britannique. Cependant les morceaux ont le sens de la dramaturgie.

C’est donc sacrement rythmé. Le chanteur rend hommage à l’éloquence de Shakespeare par un tempo haletant. Les chansons s’enchaînent et tiennent une vraie tension. Bien entendu, le son résolument 70s ajoute à l’absurdité du projet mais aussi au plaisir de l’écoute.

Car Hamlet est un disque qui s’écoute attentivement. On sourit bien souvent aux textes un poil simplifiés mais drôlement ampoulés. Au lieu de Notre dame du roi soleil et sa soupe variétoche, on préfère largement ce rock endiablé et daté.

Pompeux par son orchestration plus que généreuse, Hamlet devient un vrai vestige d’une époque et une authentique découverte (que l’on fera écouter à des copains amateurs de binouses) qui réconcilie avec le vendeur de lunettes qu’est devenu Johnny Hallyday.

Philips - 1976