De Taylor à Julie…de Snapchat à la tombe

C’est curieux la vie, oui, curieux, ces entrechoquements de fictions et de réels, quand en 24h, dans un même écran de salon, se rejoignent, s’embrasseraient presque du bout des lèvres avec le venin lipstick de la destinée, des faits narrés dans une série made in US, « American Crime » (saison 2), forte, glaçante, imprégnée évidemment de vies sombres quotidiennes noyées dans le fait divers autour d’un personnage de 17 ans nommé Taylor, et la claque violente de voir aux infos, tard dans la nuit, l’histoire de Julie, une jeune femme, ado, à la vie il n’y a pas si longtemps paisible comme celle que l’on peut vivre à 15 ans dans ma Normandie natale, qui bascule, avec pour source des faits analogues ou presque.

Aux détours d’un zapping sur les séries US importées quasi en temps réel par Canal+, j’ai récemment dévoré de mes yeux la saison 2 d’American Crime. Un peu à l’image d’un The Shield ou encore d’un True Detective, American Crime transpire avec justesse les destins dramatiques de braves âmes américaines, loin des images clichés à base de god bless you, de NBA, de Superbowl ou de ce taré de Trump, et dépeint sans concessions l’Amérique en son cœur à base de lutte des classes encore prégnante, où se côtoient, dans une même ville, ici Indianapolis, les réussites superbes de familles parties de rien, comme le quotidien pourri ce celles dont les mères de famille, célibataires, enchainent deux trois boulots pour essayer de survivre, et se saignent jour après jour dans leur banlieue dark en espérant, secrètement, que leurs progénitures auront une existence moins grise que la leur.

Dans cette nouvelle saison, l’histoire raconte la spirale infernale du jeune Taylor, 17 ans, dont la mère, simple serveuse dans un resto de routier de périphérie, a tout fait pour qu’il intègre le lycée haut de gamme du patelin, mais qui, une fois entré, et cachant à tous son évidente homosexualité, va se retrouver, à l’occasion d’une soirée de petits bourgeois dépravés, violé, drogué et humilié, le tout allégrement diffusé sur les réseaux sociaux en direct live ou presque, et, après des semaines de lutte, va sombrer dans une révolte proche d’un Colombine bis, et venir confirmer les fissures irréparables de son destin.

Monde moderne, puissance de la rumeur et pouvoir incontrôlable du qu’en dira-t-on 3.0, la violence de l’image, des vies bousillées en 2 tweets, en 1 photo sur Facebook, en 1 post de 10 secondes sur Snapchat, American Crime, au-delà de pointer du doigt les inégalités patentes et persistantes, de cette belle Amérique made in Obama, pourtant, vous la met en pleine gueule, vous, spectateur, père-mère de famille d’ados du même âge ou presque. Violent.

Une descente aux enfers, après être devenu en un clic la risée, que dis-je, la proie, souvent dénudée par mégarde, en 5 minutes « d’absence » un soir de cuite, de centaines, que dis-je, de milliers, d’anciens « amis » likers tendance mais aussi et surtout d’anonymes assoiffés de destins à lyncher en commentaires digitaux, tellement facile bien planqué derrière son écran, c’est l’histoire de Julie ; jeune lexovienne de 15 ans qui, après s’être rendue coupable, à son insu, d’avoir déviée de la ligne droite un soir de fête, s’est retrouvée prise dans la horde numérique précédemment citée.

Les jours sont passés, l’acharnement s’est amplifié, la violence s’est décuplée, la petitesse de l’esprit humain, si vénal, si venimeux, d’ados, d’adultes, de pervers, de fumiers, de vies étroites dégueulasses quand il s’agit de cracher baver fusiller une nana frêle dans sa tronche, s’est multipliée ; Julie n’a rien dit à sa mère ; Julie n’a rien dit à ses amis ; Julie en a pris plein la gueule ; Julie en a pris plein son corps ; Julie a dû passer des nuits à se demander si tout ça allait s’arrêter ; Julie a dû penser que ça ne s’arrêterait jamais ; alors Julie n’a pas voulu, à la différence de Taylor, se venger, pas la force, pas la haine, plus assez de rages, trop fissurée dans sa chair et dans sa tronche ; alors Julie, le 3 mars dernier, s’est jetée sous un TER normand, pour que tout cela s’arrête, et ça s’est arrêté, de fait, sous ce train ; mais sûr que bien planqués certains connards à l’origine de ce drame la traite encore de petite salope ; pauvres cons.

Forcément, quand la fiction et le réel, oui, s’entrechoquent, te brutalisent, t’ouvrent les yeux, t’alertent, te prennent, te secouent, te violentent, que par symétrie, tu penses à ta fille, ton fils, ton neveu, ta nièce, ceux des autres ; pour expurger, pour évacuer, pour appuyer un peu, beaucoup, sur les tempes de quelques lecteurs ou suiveurs, pour jeter quelques balises, au milieu du bordel digitalo-mégalo-numérique…t’écris.

Voilà qui est chose faite, je t’embrasse, bien fort, Julie.

Le pas du Renard

Adieu Victor Legris, bye-bye la fin du XXe siècle à Paris. Cette fois, Claude Izner situe les aventures de ses personnages dans la capitale à l‘époque des Années folles. Le héros n’est plus un libraire mais un jeune pianiste américain. Une nouvelle histoire menée de main de maître par les deux sœurs.

Après douze tomes des aventures de Victor Legris et de ses associés, Joseph Pignot et Kenji Mori, après avoir souri de la gouaille d’Euphrosine et imaginé la sensualité de Tasha, nous voici dans un tout autre univers. On est en 1921, la Grande Guerre est passée par là. Au gré de leur récit, les auteurs distillent quelques informations qui sont comme des images de cette période, des soldats étrangers désœuvrés à Musidora et Louis Feuillade.

Paris en 1921, c’est la ville des artistes américains exilés à Montparnasse pour fuir la montée de la morale et de l’autoritarisme dans leur pays. Mais ne vous attendez pas à y trouver à chaque page Hemingway, Fitzgerald et les autres. Ici, on est dans le Paris populaire, avec les petites gens qui font pourtant parfois les grandes histoires. Les caissières de cinéma, les entraineuses de bordels sordides, les ouvriers, les peintres du dimanche sont dans tous les chapitres. Les maquerelles sont décaties, les musiciens fauchés et c’est dans cette ambiance qu’apparaît le nouveau héros de Laurence et Liliane, Jeremy Nelson. Il est seul, jeune et sans argent. Malgré son talent, il joue dans un cabaret miteux de Belleville pour pouvoir manger. Son autre but ? Retrouver ses origines, savoir enfin d’où il vient. Mais cette quête va déclencher une avalanche d’événements, des révélations, des disparitions et des retours en arrière étonnants.

Au gré de ce livre, on se pose mille questions, on sourit parfois de quelques clins d’œil, en s’imaginant musarder les mains dans les poches aux côtés d’Henry Miller, pas mal fauché aussi à l’époque. En fredonnant du Cole Porter, ou encore Take me the land of jazz .

En effet, l’atmosphère de l’époque est tellement bien décrite qu’on s’y croirait, tant le choc des années précédentes, la misère que les affres de la guerre a laissée, mais aussi le besoin de s’étourdir sont présents à chaque ligne ou presque. Comme dans leurs livres précédents, le talent des deux sœurs est tel qu’on « voit » littéralement les personnages. En fermant les yeux, on visualise bien Jeremy, Marie, Rince-Mirettes ou Doxie. Ils nous deviennent très vite familiers grâce à la maitrise de la description mais aussi à l’écriture, tout à la fois dense et fluide. On n’a qu’une envie : lire la suite.

Éditions 10-18, 335 pages

Tartuffe, Molière, Luc Bondy, Odéon

La création de ce Tartuffe, dans une mise en scène de Luc Bondy avec Micha Lescot dans le rôle-titre, date de mars 2014. Si vous aviez manqué ce succès, vous pouvez retrouver l'excellente troupe d'acteurs réunie dans le très beau décor de Richard Peduzzi, jusqu'au 23 mars aux Ateliers Berthier de l'Odéon.

Encore une occasion de réentendre Molière et son inquiétante lucidité. Dans Tartuffe, Molière s'en prend aux faux dévots, on le sait, ou plutôt aux manipulateurs-usurpateurs d'identité. Aujourd'hui, les dévots s'appellent nouveaux convertis, gourous ou recruteurs pour guerres infâmes.

Le plus surprenant, c'est que, ce qui laisse le champ ouvert à Tartuffe dans cette grande maison bourgeoise, ce n'est pas la lâcheté ou la mollesse du père de famille, au contraire: c'est sa trop grande autorité. Il est, aux yeux de sa fille, "un père absolu". Au point que la fille Mariane (touchante Victoire Du Bois) n'ose pas s'opposer au mariage que son père lui ordonne. Heureusement pour les jeunes amoureux, la voie de l'insoumission est ouverte par la servante (épatante Chantal Neuwirth). Mais le père reste inébranlable (impeccable Samuel Labarthe)... jusqu'à la fameuse scène où, le mari caché sous la table du salon, l'épouse (admirable Audrey Fleurot) pousse Tartuffe à avouer sa duplicité. Comment? Par la séduction bien sûr, et Audrey Fleurot est parfaite à cet endroit...

Comment décrire Micha Lescot en Tartuffe? Bluffant et glaçant. Il rampe presque. Il se déplace pieds nus, se tortille comme une anguille.

En fait, ce que recherche Tartuffe, c'est tout simplement mettre cette famille dehors et s'accaparer tous ses biens. Et, avec cet objectif en tête (les mettre à l'abri du besoin, son fils et lui) il est prêt à tout supporter (frustration, angoisse d'être démasqué). Donc : tout ça pour ça? Les biens matériels? La sécurité matérielle? L'avidité... La motivation de tous les faux dévots?

Bien que le sujet soit "les faux dévots", on ne parle jamais ici de religion, ni de foi. Parce que la religion, les dogmes, les pratiques religieuses, la foi, ne sont pas un problème. Le problème, c'est l'aveuglement, l'asservissement volontaire.

En fait, cette famille où le père est omnipotent et aveugle, c'est une micro société rigide: la parole ne circule pas, l'atmosphère est sclérosée, voire morbide (la fille pense au suicide tandis que l'épouse supporte avec peine la présence vampirisante de Tartuffe depuis 2 ans).

Dans cette mise en scène, Luc Bondy a su parfaitement rendre compte de ces deux atmosphères : celle de la dictature du père (dominé par Tartuffe) et celle libérée du père (diminué après l'épreuve) lui même libéré de l'influence de Tartuffe. L'histoire d'une famille / une société en crise, où l'autorité nouvelle est à partager et la justice à réinventer.

Jusqu'au 25 mars 2016

aux Ateliers Berthier, Odéon Théâtre de l'Europe (métro et RER C porte de Clichy).

Réservations: 01 44 85 40 40

Avec Christiane Cohendy, Victoire Du Bois, Audrey Fleurot, Laurent Grévill, Nathalie Kousnetzoff, Samuel Labarthe, Yannick Landrein, Micha Lescot, Sylvain Levitte, Yasmine Nadifi, Chantal Neuwirth, Fred Ulysse et Pierre Yvon.

Une mise en scène de Luc Bondy (créée en mars 2014).

TARTUFFE - Molière / Luc Bondy - Odéon-Théâtre... par TheatreOdeon

Une mystérieuse Mélodie

Comme Spirou, c'est désormais l'icone d'un empire qui inspire les auteurs français le temps d'un album. Une réussite.

Il faut dire que les éditons Glénat font forts. Pour lancer leur nouvelle collection, ils sont allés chercher le légendaire auteur de la série écolo Jonathan, Cosey. Poète, brillant, simple, le dessinateur est la bonne personne pour affronter un véritable mythe: Mickey Mouse. On pensait que Disney n'était pas du genre à prêter ses copyrights aux créateurs et aux originaux. On est très content de se tromper!

Glénat ressortait de vieilles planches prestigieuses des comics en beaux volumes: les éditions se sont mis en tête de proposer ce projet incroyable et accepté par le propriétaire de mille franchises comme Marvel ou Star Wars. On en revient pas: l'empire Disney accepte que l'on joue avec son image, ou plutôt son personnage emblématique, Mickey!

A Cosey d'ouvrir le bal avec une histoire simple et délicate sur la rencontre entre le jeune scénariste, Mickey et une étrange mélomane du nom de Minnie. Le style est rétro. Les couleurs sont délavés avec style. Même le format de la bande dessinée fait vieillot. On retourne aux origines du mythe.

Mickey n'est pas à la tête de la plus grande entreprise d'entertainment du Monde. Il veut raconter des histoires mais n'arrive pas écrire son scénario troublé par une rencontre dans un train avec une jeune femme mystérieuse et un échange de dossier avec son ami Dingo... Le ton est léger mais le dessin de Cosey apporte toute l'originalité nécessaire pour que l'on se remet à aimer ce petit personnage innocent.

Le coup d'essai impressionne. Mickey se réinvente sous nos yeux. On en redemande: ca tombe bien la collection s'ouvre avec deux sorties avant d'autres ouvrages à la fin de l'année... un très bon moyen de se rabibocher avec Disney...

Glénat - 64 pages

Songs for our mothers

Nihilistes, débordés, défoncés... les petits gars de Fat White Family sont des déviants comme seuls les Britanniques savent nous offrir. Leur musique invente un punk étiré et un peu fascinant...

Parce que le punk, si on lui donne des plages de plus de trois minutes, cela devient de la musique psychédélique. Un truc bizarre qui veut nous cueillir dans nos habitudes et surprendre au maximum les auditeurs qui voulaient se bousculer. Du punk sous acides: voilà ce qu'il y a sous le patronyme de Fat White Family.

Lias et Nathan Saudi forment le socle de ce groupe résolument punk qui réunit une joyeuse bande de musiciens défoncés, qui veulent provoquer et transcender tout ce qui existait. Le rock n'est pas effréné: c'est plutôt un rythme hypnotisant, très seventies. Des Sex Pistols, ils ont plutôt conservé le mauvais goût et une agressivité politique. Certains titres ont de quoi provoquer quelques questionnements: Duce, Goodbye Goebbels ...

Mais la musique n'a rien de fasciste ou de violente. Au contraire, nous sommes sur les eaux calmes et lancinantes d'un rock révolté mais sous l'emprise de la drogue. Les zozos du groupe ne s'en cachent pas: leurs concerts sont attendus comme ceux à leur époque, du Brian Jonestown Massacre. Les bonhommes sont imprévisibles.

Mais il y a une vraie différence entre le live et le studio. L'énergie punk est connu pour être alternative et pas du gérable. Le groupe a peu de chance de durer à la vue de toutes les folies que le groupe anglais propose.

Sur ce disque, leur punk n'a rien de sautillant. C'est une plongée sonore dans un monde de complaintes, un peu bruitistes, où des mélodies soutiennent des délires instrumentaux qui peuvent lasser ou fasciner car cela s'écoute comme un disque un peu sulfureux, assumant tous les excès, aidé par un Sean Lennon adepte des sons psychédéliques!

C'est original mais un peu lassant. Fat White Family veut démonter les stéréotypes du rock et du punk bien britannique. Ils réussissent juste à nous ennuyer. Leurs chansons pour leurs mamans ne sont pas si diaboliques que ça!

Pias - 2016

Beerfest

Inédit chez nous. Rare en dvd, Beerfest pourrait donner la gueule de bois mais consomme sans modération l'humour le plus idiot! Un grand cru pour un samedi entre potos!

Deux frangins américains découvrent qu'ils sont les petits enfants illégitimes d'une famille allemande propriétaire d'une fameuse bière. Ils assistent alors à une étrange compétition underground, le beerfest!

En gros des équipes de tous les pays s'affrontent dans des concours de buveurs de bière. Habitués à la bud light, les deux Américains se prennent une déculottée monumentale.

Humiliés par leur propre famille, ils décident de réunir trois autres amis pour concourir et remporter le festi-bière! Un compétiteur de bouffe, un scientifique timide et un prostitué ancien champion des jeux à boire complètent le duo, déjà bien atteint par la haute consommation de binouses!

Le scénario se base donc sur la cuite du quintet. Une cuite sur une année pour préparer le sport le plus diurétique de la planète. Cela provoque donc une succession de blagues bien crétines et des épreuves de plus en plus difficiles pour nos champions de l'alcoolisme.

C'est fight club version ventre mou et rots à gogo. Le groupe Broken Lizard, comiques méconnus chez nous, ne fait pas dans la dentelle et la liqueur ancestrale. Dans une ambiance à la testostérone poilue et transpirante, le quintet s'envole vers la planète du mauvais goût avec une gourmandise rarement vue à l'écran. C'est connu la bière ouvre l'appétit.

Ca sent donc la bière chaude et le lendemain de cuite potache. Les cinq rigolos taquinent le politiquement correct en glorifiant la biture. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à tuer l'un des personnages principaux au milieu dufilm pour expliquer la dangerosité de la compétition.

D'une bêtise abyssale, cette comédie fascine par ce culot caché derrière des gags gras comme un big mac. On peut encore s'amuser de la vision paillarde de l'Europe par des comiques américains. Ici, les filles sont faciles et les hommes sont de vilains jouisseurs des plaisirs interdits. Cette vieille Europe ressemble à un paradis fait de plaisirs défendus pour les prudes Américains. Beerfest est une comédie hallucinante qui donne le hoquet. On ne sait plus si c'est à cause du rire ou de la consternation.

avec Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme et Paul Soter - Warner Bros - 2006 - 1h50

White Bear

Des Ecossais se prennent pour des rednecks amateurs de gros riffs. On s'y croirait!

Il n'y a pas que ZZ Top dans la vie! Il n'y a pas que Lynyrd Skynyrd pour faire hurler les guitares sur un air populaire! Il n'y a pas que les Black Crowes pour défendre le blues rock, à l'ancienne, basé sur une douce révolution, à base de poussières, de bières et de sueurs (et quelques substances prohibées bien entendu).

Il ne faut pas naître au fin fond des Etats Unis, entre des contrebandiers de marijuana et des fans de Donald Trump, pour imaginer un boogie survitaminé par des distortions de guitares! C'est ce que veulent prouver les petits gars de The Temperance Movement, qui imagine Londres comme un décor de western et c'est une bien bonne idée!

Car le quatuor (où l'on retrouve le bassiste de Jamiroquai) rivalise de virtuosité pour composer des bons gros morceaux de rock'n'roll, terre à terre mais pas du tout déshonorant. Au contraire. On s'y croirait. White bear est leur second album et effectivement, dans la production britannique, cet effort de rock pur et dur est un peu comme un ours blanc nageant dans la Tamise!

Ils font donc penser (un peu) à Led Zeppelin. Leur inspiration est totalement américaine. Les rythmiques sont lourdes et les guitares ont largement leur place. Le chanteur écossais roucoule puis hurle avec un certain talent. Ils sont ambitieux et on les remercie de ne pas se laisser aller aux sages hommages. Leurs chansons sont originales tout en respectant le genre ultra codifié.

Ce n'est pas nouveau. Les esprits chagrins ne vont pas apprécier mais ces amateurs de gros rock sont attachants. Ils semblent vivre leur rêve et bien s'amuser. On ne va pas les contrarier: on leur demande même de transmettre cet enthousiasme!

Earache Records - 2016

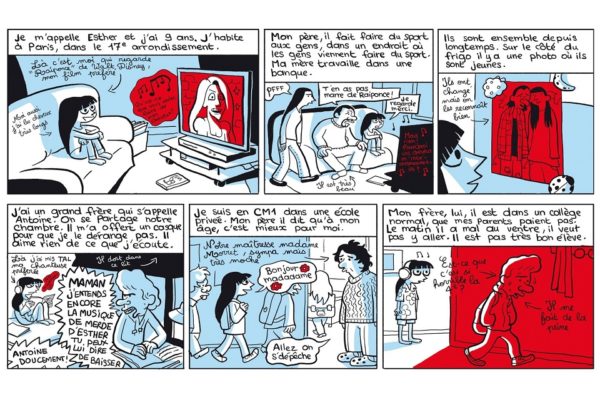

Les Cahiers d’Esther

Pendant un an, l’irremplaçable Riad Sattouf décrit le quotidien de la mignonne Esther, petite fille de son époque !

Croquer le quotidien, c’est le plaisir de l’excellent Riad Sattouf. La vie secrète des jeunes a montré l’acuité de son regard sur le monde contemporain. En quelques cases, il atteint des sommets de la satire hilarante mais aussi grinçante.

Cette fois ci le dessinateur s’intéresse à une jeune en particulier. Elle s’appelle Esther. Elle a une dizaine d’années. Elle joue avec deux copines, Eugénie et Cassandre. Elle kiffe Kendji Girac. Elle rigole devant Touche pas à Mon Poste.

C’est une enfant qui appréhende son monde avec toute son innocence que le dessin retranscrit parfaitement. La légèreté du coup de crayon de Sattouf s’oppose idéalement à la rudesse du monde et de l’expérience de la vie.

C’est drôle et l’auteur refuse toute amertume, préférant assumé pleinement la candeur de la petite fille qui se raconte. On découvre donc les coups durs dans les cours de récré, les rancunes tenaces et les garçons qui ne pensent qu’à ça.

Entre l’école et la colonie de vacances, Esther fait des découvertes exceptionnelles, admire ses copines qui dansent comme Beyoncé. Elle observe les préados qui portent la doudoune de Maître Gims ou qui se coiffent comme des footballers.

Difficile de ne pas rire ou s’inquiéter devant ce petit monde qui imite déjà les espoirs et les médiocrités des grands. Mais une fois de plus, on ne peut être insensible à cette description délicate mais sans concession de l’enfance parisienne. Une année avec Esther est en réalité un bon moment de lecture à partager entre parents et même avec les plus jeunes ! D'ailleurs il faut signaler l'excellente édition. C'est un très beau cadeau pour toutes les générations.

Allary editions - 54 pages