Projections macabres

Surfant comme d’autres sur la vague nostalgique du siècle dernier, Brigitte Aubert nous entraîne dans une enquête distrayante entre Paris et les villes thermales.

Bon, c’est vrai, les premières pages peuvent agacer le néophyte, ou celui qui ne connaît pas les célébrités du début du vingtième siècle. Se retrouver à chaque page avec des références à Emilienne d’Alençon, Cléo de Mérode ou la grande Marguerite Moreno, peut lasser. Rencontrer au détour d’un chapitre Claude Debussy ou l’actrice Polaire n’est pas sans charme. On se dit qu’il ne manque plus grand monde, Mallarmé étant des leurs, Toulouse-Lautrec aussi. Allez, que fait donc Rémy de Gourmont, le grand critique oublié par Brigitte Aubert, et sa muse adepte des amours saphiques, la belle amazone Natalie Clifford Barney, qui défrayait la "so chic" chronique parisienne ?

Après ces mondanités, on passe au fait divers. Au vrai. Oui, le Bazar de la Charité a vraiment brûlé et les normes de sécurité de l’époque n’ont laissé aucune chance aux occupants. Mais Brigitte Aubert en rajoute : on y trouve les restes d’une jeune fille éviscérée et assassinée. Ce cadavre vient se rajouter à d’autres, eux aussi éviscérés et morts de la même façon.

Saupoudrez de mondanités thermales, ajoutez un zeste de voyance teintée de mysticisme, secouez avec un brin de soupçon sur une secte pseudo maçonnique et le tour est joué. Nous revoici en plein dans l’ambiance de l’époque. Evanouissements, cocottes précieuses, spiritisme, on baigne dans ces clichés-là.

De surcroît, les personnages principaux manquent un peu d’épaisseur, et pourtant, ce n’est pas leur première enquête. Qu’il s’agisse du journaliste Louis Denfert, un peu immature, de sa fiancée, la jolie comédienne Camille, moralisatrice ou légère selon les nécessités, ça ne passe pas. Seul le boxeur et ancien soldat Emile, qui en fait des tonnes, prête à sourire, tout comme Albert le légiste. Mais la sauce prend difficilement et l’on se disperse un peu. L’histoire de la secte maçonnique s’arrête soudain, sans qu’on sache pourquoi, tandis que les autres pistes ne mènent nulle part. Bref, on a l’impression que l’auteur cherche la fin de l’histoire. Et nous avec, même quand ça s’arrête.

10/18 420 pages

Sicario

Plongée étouffante dans une guerre silencieuse mais sanguinolente, Sicario glace le sang malgré son décor si chaud.

Le Canadien Denis Villeneuve aime bien taquiner son spectateur. Ne comptez pas sur lui pour vous bercer avec tendresse. Rappelez vous le choc Prisoners! Il fuit les facilités pour aller à l'essentiel, faire frissonner avec un maximum d'efficacité.

Cette efficacité plait à Hollywood mais il reste un cinéaste assez sombre, observant les manipulations et les faiblesses de l'Homme. Il réunit donc encore un casting quatre étoiles pour désespérer de l'Humanité et sa violence. Cette fois ci, il nous plonge sans attendre dans l'enfer de la guerre des cartels.

D'un coté, vous avez la paisible ville de Chandler au Texas. De l'autre coté de la frontière, il y a Juarez et ses gangs sans pitié. D'un coté, il y a une agent douée mais jeune qui fait une sinistre découverte. De l'autre, il y a des barbouzes qui jouent avec les lois et la morale. Les deux parties ne vont pas avoir le choix que de travailler ensemble pour arrêter un baron de la drogue surpuissant.

Cela ressemble à un thriller sec mais c'est en fait un constat froid et glaçant. Villeneuve nous perd en quelques secondes au coeur de l'horreur, d'une zone de non droit écrasée sous le soleil. Ce qu'il voit c'est un combat sans fin, où il faut s'abandonner à la violence. C'est franchement dépressif.

L'agent Kate Macer est comme nous, incapable de maîtriser tous les coups tordus qui se préparent autour d'elle. Elle subit les magouilles politiques et les grandes manoeuvres militaro-policières. Les premières minutes sont un énorme coup de poing. Puis la suite ne nous caresse jamais dans le sens du poil.

Denis Villeneuve sacrifie tout pour l'efficacité maximale. Jusqu'au dépouillement. Jusqu'à des images abstraites qui font imprimer fortement vos rétines. Pourtant le récit en subit un peu les conséquences. On est un peu trop éloigné émotionnellement des personnages. Le constat est très vite fait par le cinéaste, bien avant le final. L'intérêt se délite doucement mais sûrement. C'est dommage car l'immersion est totale et spectaculaire. Le film a tout de même de nombreuses qualités pour emporter l'adhésion. C'est un excellent film noir, tourné sous un soleil de plomb!

Avec Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin et Jon Bernthal - Metropolitan filmexport - 7 octobre 2015 - 2h

L’Avare au Théâtre Dejazet

Jacques Weber incarne un Harpagon bougon mais bien contemporain dans une version un peu polar.

Jacques Weber incarne un Harpagon bougon mais bien contemporain dans une version un peu polar.

Le si célèbre Avare de Molière vient chatouiller notre rapport à l’argent. Son personnage emblématique l’idolâtre. Il veut posséder, accaparer, avoir. Sans même profiter de ce qu’il garde caché, il s’enferme dans une prison qui l’éloigne de ses enfants. Son obsession dépose le poison sournois de la rivalité, de la paranoïa dans ses relations. Assoiffé d’argent, il n’a cure que de gagner plus.

Dans le bel âge de jouir de la vie, Elise, sa fille et Valère sont habités de la douce violence de l’amour. En noir et blanc, ils donnent un air malicieux à leur relation. L’un cherchant à gagner la sympathie du père pour obtenir la main de la fille.

La langue de Molière claque avec un éclat particulier dans la bouche du fils, Cléante. Lui qui bâtit son avenir à la poursuite de deux buts : s’affranchir de l’autorité de son père et vivre son amour au grand jour. « Je sais que je dépends d’un père, et que le nom de fils me soumet à ses volontés ; que nous ne devons point engager notre foi, sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour ; que le Ciel les a faits les maîtres de nos vœux, et qu’il nous est enjoint de n’en disposer que par leur conduite, que n’étant prévenus d’aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre ; qu’il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence, que l’aveuglement de notre passion ».

Le jeu de rôle et la mise en scène de Jean-Louis Martinelli relèvent l’art du quiproquo de Molière avec une nouveauté : un esprit Sherlock Holmes, détective privé.

On déplore des longueurs. Un décor trop austère. Certaines libertés poussives prises quant à l’esprit de Molière. Mais viennent certaines scènes irrésistibles, des pointes d’humour bien amenées dans le jeu et voilà le tout rehaussé. La version n’est pas mémorable mais la prestance de Weber lui confère une certaine autorité. Tout avare qu’il est, il nous rejoint dans ce que l’on garde sans profiter.

jusqu’au 02 janvier 2016

Au Théâtre Dejazet

Pulp

C'est un disque en apparence très anodin. De la pop qui lorgne joliment sur les Beatles. Les frères Chiasson et leurs deux copains ont au Québec, beaucoup écouté la révolution musicale anglaise des années 60. En anglais, ils chantent de simples chansons standardisées.

Voilà, c'est ce que l'on peut dire sur The Seasons et leur tout premier disque, Pulp. Ils ne cèdent pas à la tentation de la modernité. Tout en humilité, ils restent sur le créneau éternel de basse-guitare-batterie et jamais ils ne vont dévier sur des titres propres.

Mais bizarrement, Pulp revient sur la platine. Peut être justement, à cause de son accessibilité. Ils soignent leur look rétro. Le chanteur a un peu des airs de Bob Dylan.Leur musique se promène entre tradition assumée et culot discret.

On finit par se demander s'ils ne sont pas avant gardistes avec des morceaux aussi limpides, d'inspiration sixties. On fredonne facilement et les harmonies vocales sont plus hardies qu'aux premières écoutes. C'est du bel ouvrage, bien travaillé à défaut d'être spectaculaire!

Les Canadiens réussissent un disque séduisant, qui ne joue pas vraiment sur le charisme mais plutôt le charme. En apparence ca pourrait manquer un peu d'énergie mais finalement on se fait avoir et on revient souvent à leurs mélodies élégantes et plus savoureuses qu'à la première impression.

Servant of Love

Patty Griffin est méconnu chez nous. Un peu moins aux Etats Unis! Venue de la country, elle célèbre la musique folk avec une inspiration rare.

Le premier morceau vous attrape en quelques secondes. Un piano mélancolique débute avant que la voix légèrement brisée de la chanteuse capte l'attention avant de se faire aider par un saxophone envoûtant. Servant of Love, le titre, est une petite merveille qui ne déplaira pas à Tom Waits. Les cuivres s'invitent dans ce tout nouvel album de Patty Griffin, trop peu connu chez nous!

En 2007, elle résume la musique américaine avec un puissant disque, Children Running Through, exemple parfait de tout ce qu'il y a de bien dans l'appellation fourre tout, l'Americana. Née à Old Town, dans le Maine, la rousse pétillante a débuté sur les sentiers balisés de la country avant de s'aventurer vers des racines de plus en plus profondes. Comme EmmiLou Harris ou Alison Krauss, elle a dépassé joyeusement les limites et c'est tant mieux pour nous.

Car elle a conservé cette voix haut perchée et sensible. Il y a ici ou là une belle guitare qui vibre et d'autres instruments entendus dans les classiques de la country. Mais le blues est omniprésent. Les états d'âme ont hanté les nouvelles compositions.

Une belle touche de jazz est ajoutée sur des morceaux qui continuent de diluer un doux spleen, extrêmement mélodique et d'une subtilité toujours aussi rare. Face à des textes autour de l'amour et de sa perte, la musique est formidablement protéiforme.

Les racines sont si fortes que l'artiste peut construire autour de ses humeurs, une musique qui emprunte aussi aux autres continents comme l'Europe ou l'Afrique. C'est toujours aussi impressionnant d'entendre cette chanteuse! Son charisme est immense. Ses idées sont changeantes et passionnantes. Il faut vraiment que vous partiez à sa rencontre.

Thirty Tigers - 2015

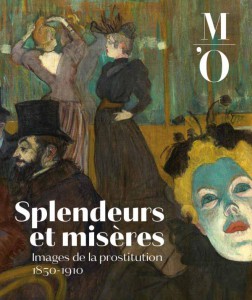

Splendeurs et misères. Images de la prostitution de 1850 à 1910 », musée d’Orsay

« Splendeurs et misères » : le titre est tiré du roman de Balzac Splendeurs et misères des courtisanes, publié entre 1838 et 1847, soit juste avant la période traitée dans l’exposition du musée d’Orsay. La prostitution est un sujet forcément racoleur mais il est ici bien argumenté. En effet, la prostitution a été, particulièrement à Paris, un fait social de premier plan pendant le Second Empire (1852-1870) et la fin du XIXe siècle, objet de débats passionnés entre « abolitionnistes » et « règlementaristes », et un thème de prédilection pour les peintres. Concourant à la propagation de la syphilis qui faisait des ravages, il s’agissait aussi d’un problème très sérieux de santé publique, qui nourrit un imaginaire macabre chez certains artistes (comme Félicien Rops).

Comme le montrent bien les premières sections de l’exposition, le statut des prostituées était alors ambigu car la prostitution était présente dans toutes les classes sociales, des « pierreuses » misérables en passant par les petites employées et vendeuses accordant leurs faveurs pour compléter leur maigre salaire, jusqu’aux courtisanes de haut vol adulées et prêtes à toutes les excentricités, les « grandes horizontales ». Il était dès lors difficile de les distinguer des « honnêtes femmes » et l’ambiguïté persiste dans la peinture. Replacés dans leur contexte social, des portraits de femmes, des scènes de rue, de cafés ou d’opéra s’éclairent d’un sens nouveau.

A travers ce phénomène largement répandu à cette époque, c’est le regard des hommes sur les femmes qui est en jeu et, partant, la condition même des femmes.

L’exposition présente un grand nombre d’œuvres, essentiellement des peintures à l’huile dont la plupart, hormis dans les dernières sections qui évoquent la « modernité », datent des années 1870-1880. Toulouse-Lautrec, connu pour sa tendresse envers les prostituées, est l’un des principaux peintres représentés, avec plusieurs huiles et pastels sur cartons en provenance d’Albi ou des États-Unis. Sont aussi convoqués, entre autres, les peintres Jean Béraud, Edgar Degas, Edouard Manet, Gustave Courbet, Emile Bernard, Vincent Van Gogh, Henri Gervex, plus tard Félicien Rops et Edvard Munch et, à la fin (dans les sections concernant la « modernité ), Kies Van Dongen et Pablo Picasso.

Un effort particulier a été porté sur la mise en scène, confiée au scénographe Robert Carsen. Ce dernier explique (dans la vidéo de présentation, sur le site d’Orsay) comment il a reproduit sur les murs des nuances de rouge du XIXe siècle jusqu’à un rouge plus « moderne ». Un couloir tapissé de photos agrandies de rues de Paris où se trouvaient des maisons closes marque une transition entre les sections concernant l’espace public et celles traitant des maisons closes. C’est l’occasion d’entrer dans l’intimité de ces maisons, avec une pièce aménagée comme un salon d’accueil, puis des espaces plus exigus et deux pièces fermées par un rideau recelant les fameuses photos pornographiques – et même un film d’époque.

Ces documents sont peut-être inédits, mais on peut se demander s’il était vraiment nécessaire de leur consacrer deux pièces, sachant que cette exposition est la troisième en peu de temps à flirter avec le sujet du sexe (après « Le nu masculin » et « Sade »). Quelques photos auraient suffi à documenter le sujet sans pour autant prendre presque autant de place que des œuvres d’art, dont la place est plus légitime dans un musée de beaux-arts.

En revanche, voici quelques curiosités à ne pas manquer : les petits films comiques mettant en scène des prostituées se moquant de leurs clients, la série de photos montrant une lorette rêvant de devenir une riche courtisane, les jetons des maisons closes et les cartes de visite des prostituées, le mobilier des grandes cocottes et demi-mondaines (Valtesse de la Bigne, marquise de Païva…) dont un imposant lit en coquille et une invraisemblable chaise pour les plaisirs du futur roi d’Angleterre Edouard VII. Et aussi quelques chefs-d’œuvres venus de loin : notamment le portrait par Théodore Chassériau de sa très belle et très courtisée maîtresse, Alice Ozy (Baigneuse endormie près d'une source, 1850, musée Calvet, Avignon), ou Le bal de l’opéra par Henri Gervex (1886, galerie Jean-François Heim, Bâle).

En bref, une exposition thématique intelligemment menée et bien documentée, qui propose un nouvel angle de lecture pour regarder d’un œil neuf nombre de peintures d’Orsay et des peintures moins connues, et qui n’a nul besoin de photos pornographiques estampillées XIXe pour trouver son public.

Exposition « Splendeurs et misères. Images de la prostitution de 1850 à 1910 » au musée d’Orsay, du 22/09/15 au 17/01/16

Présentation détaillée sur le site du musée d’Orsay.

Photo Non Contractuelle

Ivan Callot est un petit rigolo de la chanson française. Ex membre des Fatals Picards, il continue de se moquer de tout avec un goût ici pour le minimalisme.

Sa voix est un peu éraillée. On peut y entendre une forme d'innocence et de candeur qui excuseront un humour ravageur et complètement régressif. Rigolo est l'adjectif idéal pour décrire le chanteur Ivan Callot, révélé grâce aux premiers faits d'armes des Fatals Picards.

Même lorsqu'il s'éloigne d'eux, il continue de se marrer avec les Rois de la Suède. Avec le batteur de ce groupe, il fonde désormais Deux, un duo (logique imparable) qui a bien décidé de dire des conneries dans une joyeuse décontraction. Ivan et son complice ne prennent rien au sérieux. Tant mieux.

Ils se moquent de tout et de rien. C'est de la blague potache qui vise les misères de l'Europe, le Star System, internet etc. Les cibles sont faciles mais la chasse au refrain crétin est plutôt jouissive. Les deux hommes s'appuient sur une musique minimaliste, bricolée mais souvent entraînante. Même s'ils veulent apparaître comme des "jemenfoutistes", ils s'appliquent tout de même sur leurs sons décalés, assez attachants.

Quinze chansons, c'est peut être beaucoup, mais il y en aura forcément une qui fera tilt. Leur punk débilo ironique reste totalement recommandable. On espère qu'ils vendront un peu plus que deux albums!

Label adone - 2015

L’homme Irrationnel

10 ans après Match Point, Woody Allen nous refait le coup du cynisme appuyé et du polar sentimental. Ca marche encore !

C’est un personnage comme Woody Allen les affectionne. Un héros qui ressemble au cinéaste. Un type tourmenté par la philosophie, la morale et les jeux du hasard. Professeur d’université, il fricote, à peine arrivé sur son nouveau campus, avec une collègue portée sur la bouteille et une étudiante lumineuse.

D’un coté, il partage son spleen. De l’autre, il se rassure avec la fraicheur de l’étudiante. Le destin va lui donner une précieuse impulsion dans sa vie : il envisage de tuer un salopard… Et ca repart. Le goût de la vie retrouve une certaine saveur.

Kant et Sartre deviennent des inspirations pour justifier son crime. Mais que vont penser ses deux conquêtes? L’histoire sentimentale de ce type au fond du trou sera donc le point de départ à un thriller, bizarrement joyeux comme sait le faire le réalisateur de Blue Jasmine.

Après la parenthèse enchantée qu’est Magic in the Moonlight, ce nouveau film joue avec le spectateur. Woody Allen jubile avec ses ruptures de ton, ses personnages pervers et au milieu son étudiante, naïve et brillante, interprétée par la nouvelle muse du cinéaste, Emma Stone.

Comme dans son précédent film, il s'efforce à faire de belles images, dans de beaux décors (c’est assez rare pour être signalé : il tourne aux Etats Unis en dehors de New York), avec de beaux comédiens pour souligner l’ironie de l’existence et de son récit. Son histoire s’attache à décortiquer l’étrange morale de l’universitaire, pervers, séduisant et pathétique en même temps.

L’air est connu mais le cynisme est un art que seul Woody Allen sait travailler avec intelligence et jubilation. La mécanique du meurtre se mélange parfaitement avec les idées plus ou moins désenchantées du cinéaste. Il continue de défendre son cinéma vraiment indépendant, presque perturbant.

Continuant d’observer l’absurdité de nos vies, par des styles et des récits très différents, il entretient la richesse de son cinéma, celui qu’on aime, plein de turpitudes existentielles et de bonnes idées de cinéam. Pas mal pour un vénérable réalisateur de 80 ans ! Un vieil homme! Merveilleusement irrationnel!

Avec Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey et Jamie Blackley - Mars Distribution - 14 Octobre 2015 - 1h36