Crimson Peak

Une vieille batisse perdu dans la morne campagne anglaise. Un frère volubile et une sœur mystérieuse. Une jeune femme qui rentre en contact avec des fantômes. Bienvenue dans la maison hantée de Guillermo del Toro.

Le réalisateur de L’Echine du Diable s’était beaucoup amusé dans son dernier film, le coloré Pacific Rim. Des gros robots décollaient des droites à des immenses créatures baveuses. Ce blockbuster avait un grand mérite : changer nos habitudes de consommateurs nourris par Hollywood et ses crétineries de l’été !

Cette fois-ci, il revient à un sujet beaucoup moins spectaculaire : le film d’horreur à l’ancienne. Del Toro fabrique donc sa maison hantée de toute pièce. Il emprunte les plans à une toute une frange du cinéma de genre européen des années 60 et aux grands classiques gothiques. L’homme a toujours eu bon goût. Crimson Peak a fière allure avec sa bâtisse qui s’enfonce lentement sur un terrain d’argile rouge, du plus bel effet.

Il met dedans un couple étrange. Un frère et une sœur. Le premier est un joli cœur aux yeux clairs. La seconde est une pianiste peu loquace. Entre les deux il place une pauvre jeune fille innocente et très riche.

La jeune Américaine découvre l’austérité dans laquelle vit le couple britannique et se demande si son récent mari ne cacherait pas de lourds secrets…

Cette dernière voit des fantômes et ces derniers foutent d’abord les chocottes ! Del Toro a toujours défendu ses créatures bizarres, effrayantes et mêmes monstrueuses. Ce sont plutôt des Hommes dont il faut se méfier ! Leur perversité inquiète réellement l'auteur du Labyrinthe de Pan.

C’est la faiblesse de Crimson Peak. Si on connait un peu l’univers du cinéaste, on n’est pas du tout surpris ou même effrayé. Ce qui est un peu un comble lorsqu’on veut faire dans l’épouvante à l’ancienne.

C’est très beau. Del Toro est un élégant conteur, évitant bien souvent la facilité. Le manoir est magnifique. Les costumes et l'ambiance font le reste.

Hélas, son film ne fonctionne qu’à certains moments. La vraie terreur vient de l’interprétation de Jessica Chastain, véritable furie. Mais ça ne suffit pas. On n’est pas loin de l’ennui poli.

Même pas peur !

Avec Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain et Charlie Hunnam - Universal - 14 octobre 2015 - 2h

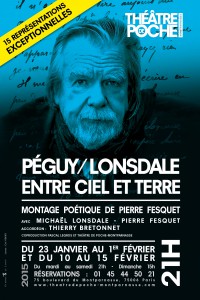

Péguy-Londsale, Entre ciel et terre, Théâtre de Poche

Le 5 septembre 1914, premier jour de la bataille de la Marne, mourait Charles Péguy.

Sur le front.

De front.

Sans avoir jamais capitulé.

Engagé, poète, écrivain, croyant.

Un homme de foi.

Fois multiples.

Michael Lonsdale et Pierre Fesquet, deux voix pour les mots du poète. Thierry Bretonnet les dit, lui, sur les touches de son accordéon. Ils extraient des passages d’une œuvre multiple, engagée, terrestre et céleste, une œuvre croyante, qui croit en l’homme, qui croit en la terre et au ciel.

Trois pupitres. Les textes comme partitions. Musique de la voix, des mots, de l’accordéon.

Péguy/Lonsdale est le titre parce que ces deux hommes s’entendent en pensée et en conviction. Parce que l’un a choisi l’autre, et que l’autre a écrit les mots éternels. Deux noms, deux entités « entre ciel et terre », sous-titre.

Trois pupitres, trois chaises, trois interprètes. Rien d’autre, c’est l’essentiel.

Premiers mots et notre attention tout entière mobilisée. Murmure, grêle de notes, seconde voix plus forte. Aucun bruit dans la salle, une attention-faisceau dirigée vers les trois hommes.

Voici le ciel l’enfer les tranchées

Voici les lettres les prières les feux

« Garder un souvenir sans deuil »

Voici le souvenir l’amour l’espérance

« L’espérance est une petite fille »

Voici les mains de Lonsdale s’élevant au niveau des mots

« La terre préparant à l’enfer (…)

Aujourd’hui c’est l’enfer qui déborde sur la terre »

Voici des phrases des confidences qui atteignent notre actualité notre société notre quotidien

Voici les yeux fermés l’accordéon jouant de son souffle

De ses tremblements de ses aigus

De ses intonations de ses graves

Voici les deux comédiens lisant l’un après l’autre

Poursuivant la pensée de l’un après l’autre

« … la plume entre les dents »

Voici le bois le charpentier la boue

Voici la croix le berceau le cercueil

Voici le poète s’arrachant à sa terre à son fleuve

Voici le poète être arraché à sa vie

Voici la « Prostitution électorale »

Lonsdale plonge son regard dans le nôtre

Voici le silence absolu

« Ne jamais capituler »

Voici des voix qui jamais n’imposent

Des voix qui proposent

Des voix que l’on écoute

Et qui longtemps résonneront

Au Théâtre de Poche

75 bd du Montparnasse, 75006 Paris

DU 23 JANVIER AU 1er FÉVRIER ET DU 10 AU 15 FÉVRIER 2015 - 21h du mardi au samedi à 21h, 15h dimanche

PEGUY / LONSDALE, ENTRE CIEL ET TERRE

Mise en scène Pierre FESQUET

Avec Michael LONSDALE - Pierre FESQUET et Thierry BRETONNET à l'accordéon

Thugs they look like Angels

Le trio très électrique de Talia continue de ruminer avec ardeur l'héritage rock des années 90. Sympa!

On imagine bien le look de Nicolas Costa au milieu des années 90. La chemise à carreau. Le cheveu gras. Le jean délavé. Et sûrement Nirvana, Soundgarden et quelques joyeux drilles du grunge dans les oreilles. Voilà les petites fées qui se sont penchées sur le jeune Parisien qui va depuis réaliser des petits morceaux bien tranchés de rock bien senti.

Cette volonté fait tout le charme du trio qui sort ici son troisième disque. Une fois de plus, ca va vite. Les riffs sont furibards mais jamais héroïques. Il y a une espèce de candeur qui fait aussi toute la mythologie de ce bon vieux rock'n'roll.

Il n'y pas beaucoup à attendre de ce nouvel album: il y a beaucoup à entendre. La bassiste et le batteur travaillent en profondeur les classiques du binaire tandis que le leader assure sa partie chant et ses jolis solos bien tricotés.

Ils ne grandissent pas mais ce n'est pas si mal: c'est du rock hors du temps, qui fait du trio, la famille des enfants perdus de Peter Pan. C'est l'incandescence du riff qui prime. Le plaisir de jouer à trois résonne dans chaque chanson. On a toujours l'impression de bien les connaître ces trois là. Ils pourraient être nos potes. Comme ce sont nos amis, nous ne dirons pas de mal d'eux. L'amitié, c'est sacré! Le bon vieux rock'n'roll aussi!

Send the Wood Music - 2015

Vers l’autre rive

Le réalisateur de Cure raconte une histoire d'amour entre un fantôme et un vivant. Et nous livre une lente réflexion qui doit tout à une exceptionnelle mise en scène.

En 1997, nous découvrions un cinéaste au nom assez difficile à porter, Kiyoshi Kurosawa! Comme le grand Akira! Cure était un polar existentiel presque parfait, jouant avec les limites du fantastique. Un exercice de style qui a marqué le début d'une évolution chez ce cinéaste de plus en plus contemplatif et amateur d'abstractions à l'intérieur de genres codifiés.

Son oeuvre est inégale et souvent déconcertante. Mais elle a le grand mérite de surprendre à chaque film. L'étrangeté trouve chez lui une beauté esthétique et l'humain se replace au milieu de récits bizarres mais passionnants. Ils peuvent aussi dérouter.

Vers l'autre Rive réserve son lot de surprises. Il suppose une idée simple. Un homme a disparu. Cela fait trois ans que sa femme continue de vivre seule. Un soir, il revient. Comme ça. Il lui annonce qu'effectivement il est mort noyé mais il est de retour.

Elle vivait par la disparition de son mari, dans le passé. Il va lui faire apprécier le présent et peut être envisager l'avenir. Les deux êtres doivent réapprendre l'amour... pourquoi pas physique. Mais ce n'est pas facile lorsque vous êtes un ectoplasme.

Comme le suggérait le titre du film de Pascale Ferran, il faut faire des petits arrangements avec les morts. C'est un vrai concept de cinéma quand on y pense. Un moteur de fictions. Il faut vivre avec les absents, assumer leur départ, comprendre ce que ca peut apporter. Ce que ça brise. Au pied de la lettre, le revenant fait effectivement son retour dans la vie de sa femme. Sans prévenir. On pense à une autre fiction bien de chez nous, Les revenants avec cette envie de confronter le fantastique à la réalité.

La mise en scène souligne la moindre ambiguïté avec un jeu de lumière, un cadre qui se désaxe ou quelques notes de musique qui s'imposent. Le personnage du fantôme donne des cours sur Einstein et ses théories sur la relativité. Effectivement il faut relativiser au maximum pour apprécier la lenteur et la douceur de ce drame sentimental entre l'au-delà et le Monde.

Rêverie autour du deuil et histoire d'amour contrariée, le réalisateur de Shokuzai démonte avec un plaisir non dissimulé la figure au combien importante pour l'industrie locale du fantôme japonais. Il nous tend un piège plein de tendresse et nous propose une envie de poésie que l'on ne peut qu'accepter... Un film franchement exotique venu du Japon!

Avec Eri Fukatsu, Tadanobu Asan, Yû Aoi et Akira Emoto - Version Originale condor - 30 septembre 2015 - 2h07

Elisabeth Louise Vigée Le Brun, Grand Palais

Élisabeth Louise Vigée le Brun (1755-1842) a été le peintre officiel de Marie-Antoinette à partir de 1778 et a portraituré, au pastel ou à l’huile, toute la bonne société européenne lors de son exil jusqu’en Russie de 1789 à 1801. Tous les collégiens connaissent son portrait de Marie-Antoinette entourée de ses enfants, reproduit dans les livres d’histoire.

Exceptionnellement douée, on compare son art à celui d’un Jean-Baptiste Greuze, son ami, ou d’un Maurice Quentin de la Tour. Elle a excellé particulièrement dans le portrait si légèrement idéalisé qu’il en paraît réaliste, ce qui plaisait beaucoup à ses contemporains. Sa très longue et prolifique carrière, à mi-chemin entre le XVIIIe et le XIXe siècle, lui a donné l’occasion de connaître aussi bien les fastes de l’Ancien Régime que les bouleversements de la Révolution française, l’Empire et la Restauration. Elle a été ainsi un témoin privilégié de l’histoire de France, de l’art de vivre des classes aisées, de l’évolution de la mode, et a croisé nombre de célébrités de l’époque telles que Hubert Robert ou la comtesse de Ségur.

Pourtant, elle n’avait fait l’objet d’aucune rétrospective d’envergure avant celle du Grand Palais ; seuls les États-Unis, dont proviennent beaucoup des tableaux exposés, lui avaient consacré une exposition monographique en 1982.

L’exposition du Grand Palais suit, en quinze sections, la chronologie de sa vie depuis les années de formation jusqu’à son retour à Paris après l’exil, et s’arrête sur quelques points d’intérêt : ses nombreux autoportraits, la portraitiste de la cour, la peinture de l’enfance et de l’amour maternel, la pratique du pastel et de la peinture à l’huile, notamment. Cette segmentation permet de scander une présentation très complète, sur deux étages, qui pourrait sinon être fastidieuse.

Parmi les sections les plus intéressantes figurent celle consacrée à ses rivales en peinture, notamment Adélaïde Labille-Guiard, totalement oubliée aujourd’hui, et aux cours qu’elle a donné à d’autres femmes peintres, ou celle consacrée à ses portraits d’enfants, notamment de son frère Étienne (au début de l’exposition), de sa fille Julie, et de délicats portraits de bébés. Les commissaires de l’exposition ont réussi à réunir plusieurs œuvres issues de collections particulières, comme un charmant portrait de Julie Le Brun se regardant dans un miroir.

La scénographie, sobre, met en valeur les œuvres en jouant uniquement sur les couleurs des murs – des tons pastels très doux (mauve, gris, vert, terre de Sienne… à l’exception d’un rouge vif dans les deux dernières salles) tirés des fonds très souvent unis des portraits – et un habile encadrement, au rez-de-chaussée, du magistral portrait de la reine avec ses enfants. Une grande carte de l’Europe présentant le parcours de l’artiste lors de ses douze années d’exil est bienvenue, à l’étage, pour inaugurer les sections qui suivent.

Cette exposition a aussi le rare mérite d’afficher un petit texte sous chaque œuvre, qui donne quelques clés de lecture et, ajouté aux panneaux de chaque section, intelligents et bien écrits, suffit largement à la compréhension du propos de l’exposition. Peut-être ces petits textes auraient-ils été plus utiles, cependant, s’ils s’étaient un peu moins focalisés sur la complexe généalogie des modèles et plus sur le contexte ou la composition des œuvres.

On finit malgré tout, dans les dernières salles, par se fatiguer un peu de l’inévitable monotonie de ces innombrables portraits (près de 130 œuvres exposées), essentiellement des femmes plus belles et plus élégantes les unes que les autres : la comtesse Skavronskaïa, la comtesse Golovina… mais cela tient peut-être à la pratique même de Mme Vigée Le Brun, qui, nécessairement, à la fin de sa vie, recyclait ses procédés, parfaitement maîtrisés, comme celui du portrait devant un paysage de chutes d’eau. L’exposition indique d’ailleurs que l’artiste était aussi une femme d’affaires avisée, qui put maintenir son train de vie grâce au prix élevé auquel elle vendait ses toiles. Elle sut à la fois en faire un habile commerce et conserver jusqu’à la fin de sa vie le plaisir de peindre.

Jusqu'au 11 janvier 2016

Galeries Nationales du Grand Palais

Three Imaginary Boys

Sorte de fusion efficace entre les groupes virtuoses (mais ô combien ennuyeux) des 70’s et le raz-de-marée punk des deux dernières années, la bande à Robert Smith a fait souffler un vent nouveau sur la musique en défrichant le terrain pour une new wave à venir.

Tout de sombre vêtus, maquillés comme des voitures volées et la tignasse ébouriffée, nos quatre compères débarquaient avec une poignée de chansons affûtées sur toutes les scènes de la bouillante Angleterre de l’époque.

Armés de quelques titres emblématiques, ils investissaient en 1979 le Bataclan pour un premier concert parisien devant une centaine zozos alertés par la rumeur flatteuse venue de l’autre côté du Channel. Un sulfureux Killing an arab, inspiré de L’étranger d’Albert Camus, dont l’enregistrement était pratiquement introuvable. Un imparable 10.15 on Saturday night, devenu l’hymne d’une époque. Un terrifiant Subway song construit comme un court métrage en noir et blanc…

Réunis sur un premier album intitulé "Three imaginary boys" paru la même année, tous ces titres (à l’exception notable de Killing an arab) nous permettent de revenir à la source d’un groupe qui, depuis, a fait le chemin que l’on sait, passant par des périodes obscures avant de réapparaître en pleine lumière avec "Bloodflowers".

Fiction - 1979

MOINS 2- Guy Bedos et Philippe Magnan – Théâtre Hébertot

De la politesse du désespoir à la politesse du cœur...

Guy Bedos et Philippe Magnan sont sur le plateau du Théâtre Hébertot. Vêtus de pyjamas, allongés, en service de réanimation, ils se savent malades d'un cancer. Le diagnostic tombe sans ambages dès les premières minutes, le médecin pronostique deux semaines de vie pour Jules Tourtin (Philippe Magnan) et une semaine pour Paul Blanchot(Guy Bedos). L'annonce provoque un dernier sursaut chez Paul Blanchot qui décide alors d'entraîner Jules sur la route la plus proche pour une dernière évasion sentimentale.

Accompagné par du Chopin, le spectacle avance au rythme des pas en suspend de chaque comédien. Le duo fonctionne très bien, Philippe Magnan joue un retraité de chez Darty qui semble être passé à côté de sa vie, tandis que Guy Bedos joue un père en quête d'un dernier souffle. C'est la rencontre avec une jeune femme enceinte qui donnera au duo l'occasion d'exister une dernière fois.

Les échanges donnent lieu à de jolies mots d'humour même si le rythme est sans doute plombé par un Frédéric Chopin qui donne une coloration très mélancolique à l'ensemble et un dialogue de Samuel Benchetrit qui n'exploite pas assez les potentiels comiques et cyniques de chacun . Le sujet aurait pu s'aparenter au roman de Jonas Jonasson, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, et offrir un road-movie humoristique et provocateur, il n'en est rien. Guy Bedos joue un vieux serein qui a rangé ses colts et accepte le destin annoncé, Philippe Magnan un vieux désenchanté proche d'un Droopy incompris.

La balade en compagnie de ces deux grands comédiens aux profils de clowns blancs ayant baissé la garde est agréable. La scène est tenue avec aisance et les situations les plus drôles permettent au comédien de rebondir avec facilité . Une politesse du désespoir mise à nue qui laisse place à une nouvelle politesse du cœur. Un peu trop polie ?

In Dream

Ce n'est pas vraiment une surprise: les rêves de Editors sont plutôt sombres. Heureusement musicalement c'est un peu plus lumineux! Ce n'est pas un rayon de soleil pour autant!

La bande de Tom Smith a largement déçu avec ses derniers efforts. De la bonne cold wave, franchement chiante comme une file d'attente dans un service public. Des chansons qui s'étire dans un spleen pas loin de ressembler à de la ringardise.

Après deux excellents disques, The Back Room et The End has no End, le groupe de Birmingham s'est vautré dans tous les clichés issus d'un culte à Joy Division et sa "joie de vivre" musicale. Ils sont allés très loin dans la prise de tête sonore. Editors n'était plus un groupe mais un puissant calmant ou un somnifère efficace. La direction artistique est telle que le guitariste claque la porte en 2012.

Ce cinquième album démarre une fois encore sur une nappe de synthétiseurs qui sent bon l'ennui. Mais Tom Smith semble avoir retrouvé la Foi: sa voix est plus ample et retrouve l'emphase des premiers disques. Bonne nouvelle. On excuse ainsi les effets lectro-pop-gothic toujours présents et trop stéréotypés.

Il y a donc des titres qui continuent d'agacer mais la production est toutefois plus nuancée et le groupe brouille un peu les pistes avec des morceaux moins théâtraux, plus humbles, plus agréables! Mais Smith et ses copains sont littéralement obsédés par les années 80 et leurs plus nobles représentants.

Les deux premiers disques avaient une vivacité incroyable. Là, c'est encore lourd mais nettement plus digeste qu'à l'habitude. Les rêves sont évidemment sombres mais il y a des éclaircies musicales qui nous rassurent un peu. Editors continue d'en faire trop dans leur post punk. Il ne réalise pas le disque de rêve. Il nous rappelle juste que Smith et ses potes s'y connaissent en matière de pop!

PIAS - 2015

Le Labyrinthe: La Terre Brûlée

Une nouvelle adaptation d'un roman à succès pour adolescents, Le Labyrinthe a réussi à faire la différence dans un premier film assez cruel. La suite est plus classique mais n'oublie pas sa mission: divertir!

Ce qui plaisait beaucoup dans le premier épisode du Labyrinthe, c'était l'aspect Sa Majesté des Mouches, avec des adolescents livrés à eux mêmes, coincés dans un labyrinthe peuplé de mille et un dangers. Une série B astucieuse, assez déroutante en assumant la violence qui habitait les gamins. Ce n'était pas Battle Royale, le chef d'oeuvre en la matière, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans cette énième adaptation d'un livre de science fiction pour adolescents.

Plus mature qu'Hunger Games ou Divergente, Le labyrinthe se perd un peu cette fois ci sur des sentiers battus puisque notre bande de jeunes sortie du Labyrinthe découvre un danger plus grand: une puissance militaro-pharmaceutique qui s'intéresse au sang des ados pour y découvrir un vaccin contre une maladie qui transforme l'humanité en zombies dégénérés. Les petits rats de laboratoire se révoltent alors contre la dictature injuste et son aveugle violence.

Comme dans l'épisode précédent, notre jeune héros et ses valeureux amis courent. Ils veulent s'enfuir de ce cauchemar mais ils doivent de nouveau affronter toute une nouvelle gamme de dangers, entre adultes ambigus, infectés rapides ou décors apocalyptiques en très mauvais état!

Wes Ball, déjà aux commandes du premier film, réalise cela comme un serial avec des rebondissements et des poursuites toutes les dix minutes. Il a le mérite de trouver toujours une approche différente pour son concept assez simple: le héros doit courir sans arrêt (le titre en anglais c'est Maze Runner).

Mais ce n'est jamais un film d'aventures épuisant ou épuisé! C'est une série B rythmée, un peu moins timoré que d'habitude, où l'on s'amuse aussi à retrouver des seconds couteaux passés sous le radar depuis quelques temps: on reconnait donc l'excellent Giancarlo Esposito, le sombre Barry Pepper, le ricanant Alan Tudyk ou les parfaites Lili Taylor et Patricia Clarkson.Mésestimés à Hollywood, ils chaperonnent idéalement des jeunes comédiens un peu fades mais plus convaincants que dans d'autres produits du genre, très à la mode au box office actuel.

Sans grande surprise, cette suite a le mérite de jouer la carte du décalage léger. Ce n'est pas grand chose mais bien assez pour apprécier cette course sans fin qui devrait quand même avoir un chapitre prochainement. Sinon on va vite s'essouffler!

Avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario et Thomas Brodas Sangster - 20th Century Fox - 7 octobre 2015 - 2h10