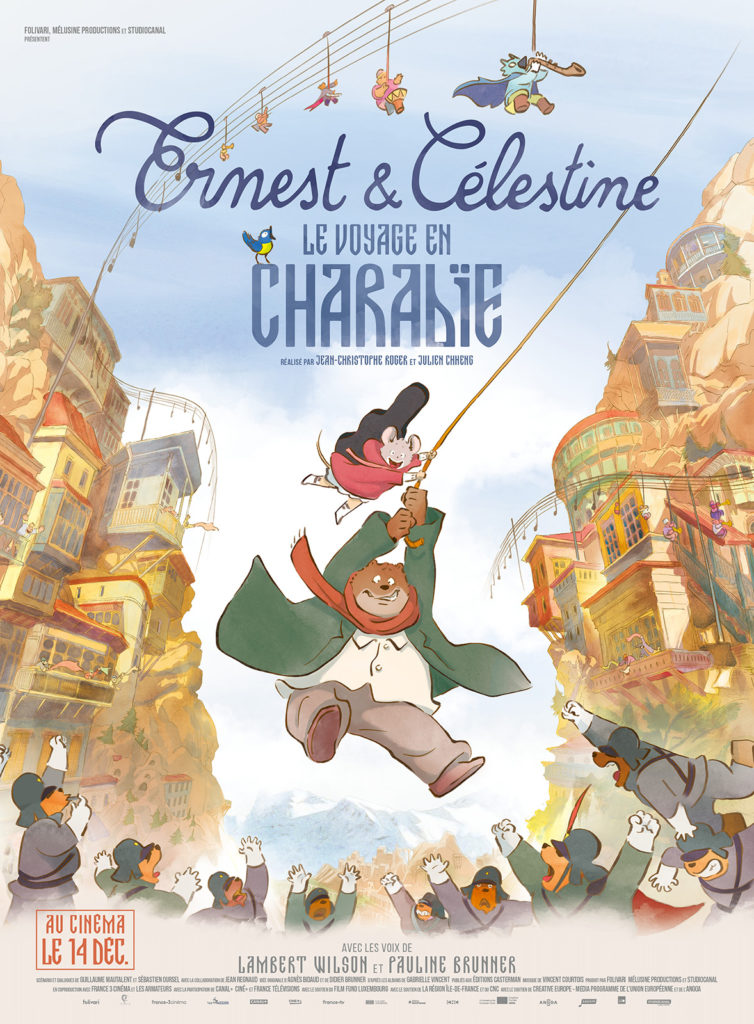

Ernest et Célestine, voyage en Charabie, StudioCanal

Offrez à vos enfants (de 3 à 9 ans) un magnifique séjour en Charabie, en compagnie des irrésistibles

Ernest & Célestine. Un voyage d'autant plus beau qu'il se fait sur grand écran et avec un public qui vibre à l'unisson !

Ernest, l'ours mal-léché vit avec son amie la petite souris Célestine, qui est pratiquement sa fille adoptive. Dans ce nouvel épisode de leurs aventures, ce duo tendre et bienveillant part dans le pays natal d'Ernest : la Charabie. Un pays dont tous les habitants aiment et pratiquent la musique. Sauf qu'après un voyage épique, ils découvrent que ce n'est pas la joie au pays !

Dans cette nation dont la devise est "C'est comme ça et pas autrement" et dont le symbole est le Marteau, des juges aussi bornés que sinistres dictent la loi. Et ils ont décrété que seule la note do était autorisée dans le pays. Consternation.

Face à cet autoritarisme manifeste, la résistance s'organise, menée par le musicien masqué Mifasol. Violoniste émérite, Ernest jouera bien sûr un rôle déterminant pour faire ressusciter la musique.

Servi par une jolie bande-son acoustique, ce film restitue toute l'élégante des célèbres albums de Gabrielle Vincent. C'est à la fois émouvant et comique. La douceur "aquarellée" du trait de dessin est respectée, c'est visuellement très réussi et ça nous change des horribles couleurs de certains dessins animés ("les Chiens Mousquetaires, par exemple). Et je parie que vous ne résisterez pas à la tendresse infinie qui lie Célestine et Ernest.

Un tout petit avertissement cependant : le précédent opus (Ernest et Célestine en hiver, sorti à l'hiver 2016) me paraissait mieux adapté aux tout-petits. L'histoire du nouveau film est un tout petit peu longue, et puis le rythme effréné des poursuites pourra parfois impressionner les plus jeunes, même s'il faut dire que l'ensemble est tout de même beaucoup moins speed que les films pour enfants habituels.

"Ça m'a fait peur parce que j'ai eu peur des policiers qui voulaient les mettre en prison." (Ethel, 3 ans 1/2)

Au cinéma le 14 décembre 2022

De Julien Chheng & Jean-Christophe Roger

Par Guillaume Mautalent & Gabrielle Vincent

Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau

1h 19min

La servante de Proust, Arnaud Bertrand, Poche-Montparnasse

Proust est mort il y a cent ans et les commémorations se succèdent, en particulier à Paris. Après le remarquable hommage du musée Carnavalet (où l’on peut découvrir sa chambre), il faut se rendre à celui de la BNF autour d’A la recherche du temps perdu. Sans oublier les lectures d’extraits de son œuvre, par Anny Duperey et Marie Drucker entre autres. La liste est longue : hôtel à son nom, dégustation de madeleines, spectacles, plaque commémorative, dictées géantes. L’un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui fut obligé à ses débuts de publier à compte d’auteur, serait probablement surpris… mais flatté.

Le théâtre de Poche-Montparnasse a, comme souvent, opté pour un angle original. La Servante de Proust, c’est l’histoire incroyable de Céleste Albaret, la servante et gouvernante du très grand écrivain durant les huit dernières années de sa vie. Elle entre au service de Proust un peu par hasard en 1914 et y demeurera jusqu’à la mort de ce dernier en 1922. La femme refusera longtemps d’évoquer cette période avant de se laisser convaincre dans les années 1970 par Georges Belmont. La parution de Monsieur Proust en 1973 suscitera de nombreuses polémiques. A-t-elle menti ? Enjolivé ? Peu importe pour le grand public, qui s’arrache le livre. La critique, en revanche, alliée à certains écrivains, fait la moue et ne se prive pas de la mépriser. Mais comment donc ? Une servante illettrée, amie de ce très grand auteur ? Ne leur en déplaise, l’ouvrage devient vite culte et est traduit. Car cette histoire d’admiration, de dévouement mais aussi d’amitié réciproque, n’est pas commune.

La mise en scène d’Arnaud Bertrand est parfaitement adaptée à cette agréable petite salle du Théâtre de Poche. Lumières douces, voire (très) tamisées, cadre réduit à une chaise et une table, pouvait-on entrer dans l’univers de cet homme autrement ? Lui qui vivait dans une quasi obscurité...

Surtout, outre la scène, il y a les deux actrices. Une véritable trouvaille. L’une (Clémence Boisnard) est la jeunesse, les débuts de la provinciale auprès de Monsieur, l’autre, Annick Le Goff, est le présent. Ce qui interpelle, c’est qu’il existe une réelle continuité dans l’évocation des moments passés avec cet homme, dans les souvenirs souvent précis, même dans les moindres détails. Clémence Boisnard est jeune et souriante, et interprète avec vivacité et sincérité la jeune Céleste. Elle parvient à incarner sans effort cette jeune femme qu’on imagine intimidée puis plus bourrue. Tout en elle semble à la fois naïf et affirmatif.

Annick Le Goff, quant à elle, elle est tout simplement stupéfiante. Céleste est là, devant nous, loin de sa jeunesse, elle esquive, et soudain, elle commence à parler avec retenue. Annick Le Goff est là, tout à la fois comédienne et servante d’autrefois. Ses expressions changeantes, ce visage qu’elle parvient à nous faire imaginer très ridé soudain puis qu’elle adouci ensuite. Et les mains parfois serrées, elle se déplace, et soudain l’on s’interroge : qui est- ce ? La vieille dame à la diction encore précise ou la jeune servante bienveillante ?

Grâce à ces artistes, durant un peu plus d’une heure, ce fut Le Temps retrouvé.

La servante de Proust

Théâtre de Poche-Montparnasse

D’après Monsieur Proust, de Céleste Albaret, souvenirs recueillis par Georges Belmont

avec Annick Le Goff et Clémence Boisnard

Tous les lundis à 21h

Renseignements et réservations au 01 45 44 50 21

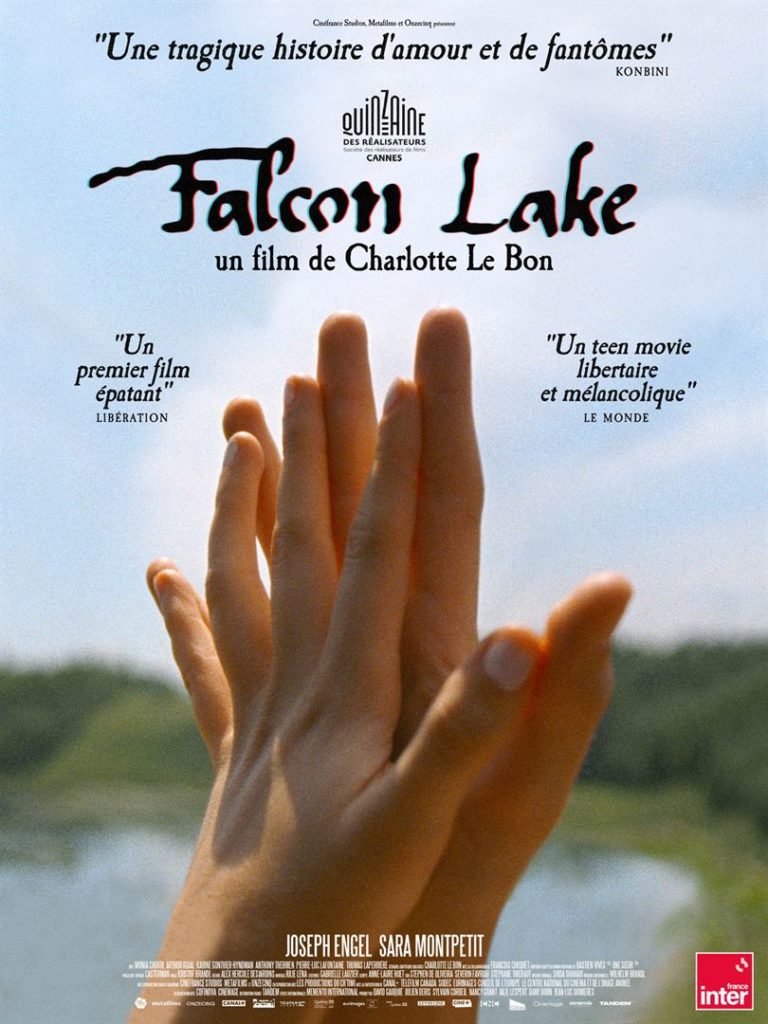

Falcon Lake, Charlotte Le Bon, Memento

L’adolescent, Bastien, est presque fade dans la forêt profonde du Canada. La réalisatrice appuie malgré tout son regard sur ce jeune homme qui se voit grandir, et ça semble un peu l’embêter. On est encore plus dubitatifs devant la jeune fille qui va éveiller bien des choses chez Bastien. Chloé est fuyante. Pourtant la réalisatrice s’obstine à la suivre derrière sa capuche rouge et ses bêtises d’adolescente qui s’émancipe.

Ce couple est étrange tout comme la mise en scène de Charlotte Le Bon. On est très loin de la miss météo qui disait des gros mots ou de l’actrice qui voulait être autre chose qu’une jolie poupée. Formellement on pense souvent à Gus Van Sant avec un sens du cadre assez stupéfiant. Elle accroche en quelques plans le spectateur. Le trouble s’installe dans une nature pourtant hospitalière et… normale.

Elle semble avoir une technique pour cela : le rythme est lent. Très souvent, les images suggèrent. Elles interrogent. Charlotte Le Bon se refuse à la démonstration. Elle fait peut-être un peu trop dans l’évanescence mais son adaptation d’une bédé de Bastien Vivès est un spectacle de cinéma. L’émotion se cache bel et bien dans ces scènes que l’on a l’habitude de voir. Et pourtant.

Sa direction d’acteurs, la photo et la musique amènent un doux décalage à ce récit initiatique qui pourrait avoir des airs de déjà-vu. Les deux ados se rapprochent. Ils se domptent. Ils gomment leurs différences au fil des vacances au bord d’un lac sauvage.

Lui n’aime pas l’eau. Elle ne sait pas trop comment s’intéresser aux garçons. Le film par moments atteint cette poésie que savait capter un cinéaste comme Jacques Doillon dans son film Le Jeune Werther !

Le Bon cherche à filmer des états d’âme. Elle y arrive. Sans que ce soit chichiteux ou poseur. Film d’atmosphère, film sans adultes, on sent une grande liberté dans la réalisation qui vient suggérer la confusion d’un âge, la présence d’un sentiment…

Étonnant, Falcon Lake mérite une visite !

Au cinéma le 07 décembre 2022

Un film de Charlotte Le Bon

Avec Joseph Engel, Sarah Monpetit, Anthony Therrien et Monia Chokri

Memento International

1h40

Stupeflip, Naudin, Lent

Merci à ceux qui nous vengent de la musique tiède. Je n’ai rien contre Clara Luciani ou Juliette Armanet mais ça nous lasse un peu d'entendre la même chanson, de France Inter à RTL2. Le rap avec ce vodocode est devenu la norme, d’une banalité beauf totalement insolente. Les ondes continuent de se gargariser d’une playlist assez réduite et les idées deviennent alors étroites.

Heureusement il y a forcément ceux qui ne sont pas dans la liste ! Et certains font preuve d’une ironie et d’une énergie qu’on aurait presque oubliée. C’est le cas par exemple de Stupeflip, rappeur masqué et révolté permanent.

Il sonne la charge avec ce cinquième album où son flow criard prend une fois de plus de l’ampleur. Le rappeur continue de fabriquer un véritable univers, totalement décalé mais plus que fascinant.

Les samples ne sont pas faciles. Le hip hop pogote avec les autres genres de musique. Et les structures des titres sont totalement variés. Stupeflip se rêve en personnage fictionnel pour mieux décrire un réel pas très joyeux. Le lot habituel du rap. Mais le groupe ne cherche pas à choquer le bourgeois ou conforter le spleen post adolescent des cités. Il continue de jouer les anarchos mélodistes. Vingt ans après leurs débuts, Stupeflip continuent de faire autrement. Et c’est excellent.

Dans le premier album du rappeur Naudin, une chanson est nommée Retour vers le Passé. C’est peut être ce qui fait le charme de Chant Contrechamp, passionnante variation sur le son des sixties et des vieux films policiers. Naudin a l’impression de venir du passé. Il aime la vie sans internet. Il adore évidemment le vintage. Il joue avec aisance avec la nostalgie.

Cela ne fait pas de son premier essai un rap réactionnaire. Si vous voulez de la beauferie, vous devez plutôt écouter les stars du genre. Naudin, lui, ferait plutôt du rap de brocante. Un truc infiniment chaleureux. Bien sûr il joue les durs mais Naudin est un dur au cœur tendre.

Il cite Chabrol et Mocky. Il apprécie les sons de François de Roubaix. Son style est cinématographique mais cela sert parfaitement ses paroles qui ne sont pas sans rappeler le charme de comptoir du vieux groupe Java. Pas besoin de s’énerver, Naudin raconte calmement ses angoisses et ses plaisirs avec un humour et une mise en scène rétro mais très attachants. Les moins de 20 ans ne vont peut être pas tout piger, mais ce premier disque, par sa passion, mérite une écoute attentive. C’est salvateur.

En cadence et en tempo, mais en ruptures aussi, les petits rigolos de Lent se lancent eux dans une folle course complètement déjanté. Leur second album se nomme Au Galop et c’est vrai que les idées mélodiques se succèdent à toute vitesse, parfois dans la même chanson.

Ils sourient sur la pochette de leur album comme à un bal de fin d’année mais ils fêtent réellement la musique… mais aussi la liberté. On est ici entre un délire à la Zappa ou du free jazz. Là, clairement, vous n’êtes pas dans la tiédeur ou le schéma sage d’une chanson pour grandes ondes.

La dissonance a toute sa place dans le monde fou de Lent. Ça ne les empêche pas de décrire eux aussi la folie qui se cache dans nos vies. On adore leur chanson flashée Selfie de toi. Venus du jazz, les musiciens de Lent bidouillent des chansons hirsutes mais artistiques.

Ils ne ménagent pas l’auditeur mais Au Galop est un album qui se découvre doucement et se réécoute avec curiosité. Les arrangements ne découlent pas sur des chansons douces: ils nous interpellent. Ce n’est pas de la musique tiède: l’exigence subsiste et s’affirme pour le meilleur!

Adrian Quesada, Tim Bernardes, Meridian Brothers

On va tenter aujourd’hui de se réchauffer avec trois disques qui nous font voyager vers des terres exotiques et des sons chaleureux.

Adrian Quesada est connu pour être la moitié de Black Pumas, un groupe de rock plutôt sec et sévère. Pourtant, avec Boleros Psicodelicos, le musicien s’offre une échappée vers l’Amérique latine.

On y trouve des flûtes heureuses, des cordes luxuriantes et des guitares vintage. C’est totalement rétro: OSS 117 et Austin Powers pourraient se battre pour une fille sur une musique aussi suave et colorée. Jamais nostalgique, il invite des chanteuses du continent sud américain, des stars du R&B et même un ancien Beastie Boys.

Le rythme est cool et lancinant. Il n’est jamais terne et ennuyeux. Il y a du caractère dans chaque titre de cet album qui ferait plaisir à Sergio Mendes ou Burt Bacharach. Et qui donne l’envie d’une pinacolada au bord d’une piscine…

Tim Bernardes est brésilien et il semble lui aussi être coincé dans les années 60 et 70. Il a un beau pantalon blanc et large, un petit col roulé bien taillé, des petites lunettes rondes et des cheveux romantiques puisqu’ils prennent très bien le vent. Pourquoi pas l’inscrire à un concours de sosies de John Lennon?

Parce qu’en plus, il a un talent d’écriture assez impressionnant. Son second disque dispose d’arguments pour qu’il gagne d’autres concours plus prestigieux. Son album s’appelle Mil cosas invisiveis (mille choses invisibles en français) et c’est vrai que sa créativité nous permet de toucher des sentiments doux, pas évidents à définir.

Voilà le genre de disque qui cherche à vous attendrir. Bernardes n’en fait jamais trop et trouve souvent une délicatesse que l’on ne connaît plus trop ces derniers temps. En imaginant une bossa nova acoustique, de la folk tropical, il soigne bien nos esprits en nous emportant dans son monde d’une infinie amabilité. Ce disque est une thérapie élégante et un doux voyage.

Plus houleuse est la musique des Meridian Brothers, adeptes de l’expérimentation dans leur pays natal, la Colombie. Il y a bien chez eux tous les sons sud américains. Ils savent faire mais ils adorent ajouter autre chose dans la tradition. Ainsi ils la font vivre à leur manière: joyeuse et bordélique!

Leur vision de la cumbia est assez baroque mais toujours entraînante. Il faut s’attendre à tout avec ce groupe.

Cette fois-ci, ils font comme Ry Cooder avec le Buena Vista Social Club : ils partent à la recherche d’un groupe de légende et reviennent avec eux pour un album aux rythmes vibrants et politisés! Sauf que le groupe rebelle est imaginaire. Le groupe a toujours aimé dérouter et cela continue avec cette “association” d’El Grupo Renacimiento.

C’est le moyen qu’a trouvé le fantaisiste leader des Meridian Brothers, Eblis Alvarez, pour mélanger le vieux et nouveau, le politique et l’anecdotique, pour continuer son renouveau de la salsa et autres plaisirs gourmands de l’Amérique du sud.

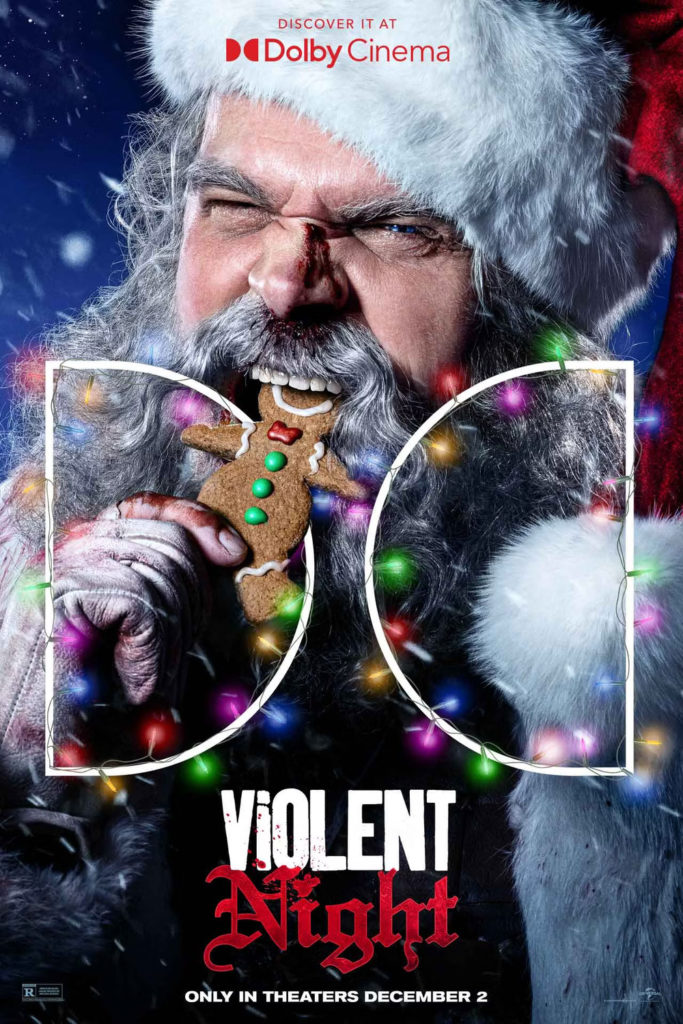

Ça sent le Sapin (au cinéma), Claude Gaillard, Omake Books

Avec la sortie de Violent Night, parodie de films d’action avec un Père Noël très efficace pour dégommer du méchant ricanant, voilà la lecture parfaite pour se faire une autre idée des fêtes de fin d’année. Hilarant !

Saint Nicolas pourrait nous ramener des jouets par milliers. Il peut aussi grâce au cinéma nous offrir de beaux frissons. Finalement avec son look de bucheron scandinave, cette façon de s’introduire chez les gens et ses fausses gentillesses, il a tout du serial killer le petit Papa Noël.

Désolé les enfants mais derrière les légendes, c’est rarement reluisant. Et le cinéma s’est employé très rapidement à pervertir cette fête de la haute consommation. Claude Gaillard aime beaucoup les nanars et multiplie les anthologies sur des sujets divers et variés. L’auteur a le don pour trouver des pépites et il le fait une nouvelle fois avec ce petit guide des films d’horreur de Noël.

Avec lui, nous allons donc retrouver de grands classiques : les Gremlins, Black Christmas ou Krampus. Noël devient donc un moment sordide et sanglant. La magie de Noël n’est plus un moment familial, convivial et chaleureux. La neige n’est qu’un rideau à l’horreur et masque les pas de créatures criminelles.

Il y en a un sacré paquet dans cet ouvrage. Dans des films plus ou moins avouables. Des psychopathes déguisés, des pères fouettards, des monstres enneigés et même un requin de Noël ! C’est une vraie fête du scénario surgelé et des récits abracadabrantesques. En terme de respectabilité, nous avons rarement à voir des films honorables et vertueux. Mais en matière de plaisirs déviants, le bouquin de Claude Gaillard nous fait rougir ! A mettre sous le sapin le 24 décembre !

Paru le 17 novembre 2022

189 pages | 19,95€

Violent night, Tommy Wirkola, Universal Pictures

Ça sent le sapin. Le père Noël a les boules. Il descend du ciel mais surtout il descend tout un tas de bad guys. Voilà, on a fait le tour des jeux de mots faciles et on se concentre sur une série B jouissive et lourdingue. Comme un diner de Noël !

David Harbour joue un Santa Claus enclin à la violence pour punir ceux qui n’ont pas été gentils. Le shériff de Stranger Things a une bonhommie naturelle qui va bien à St Nicolas. Il a aussi une facilité à surjouer, ce qui va très bien au ton de Violent Night, grosse pochade pour les fêtes de fin d’année.

Il grogne. Il crache. Il vomit. Il hurle. Il pleure. Il est presque pathétique notre héros. Un peu comme un John McLane dans une bouche d’aération dans un aéroport. Il se retrouve au mauvais moment. Au mauvais endroit.

Le père Noël doit affronter une bande de cambrioleurs excités par l’odeur de 300 millions de dollars. La croyance d’une petite fille prise en otage va redonner la foi à notre papa Noël qui va éliminer avec plus ou moins de méthodes des fous de la gâchette…

Le Norvégien Tommy Wirkola ne fait dans la dentelle. Il réalise des films souvent grossiers, gras mais généreux. Ce qui va très bien à l’esprit de Noël. On ne s’encombre d’aucune nuance et on fonce dans le tas. Ici Santa apprécie la baston et les bourre pifs. Ils sont copieux et totalement gratuits.

Le raffinement est totalement absent de ce spectacle qui part un peu dans tous les sens. Film d’action. Comédie noire. Film gore. Concours de grimaces entre acteurs en roue libre. David Harbour se fait presque voler la vedette par l’excellent John Leguizamo, second rôle carnassier qui se croit effectivement dans la série Die Hard.

Ce petit coté nostalgique pour des gros actioners des années 80 ou 90 est plutôt sympathique. Le cinéaste a une petite préférence pour la bonne vraie cascade qui fait mal, sans d’effets spéciaux trop synthétiques. La musique de Dominic Lewis recycle les airs classiques de la période pour en faire un grand huit sonore et appuyé. Ça ne gomme pas les énormes défauts du film très imparfait mais on doit bien avouer que ce jeu de massacre nous venge de toutes les sucreries de la fin d’année. C’est déjà pas mal !

Au cinéma le 30 novembre 2022

Avec David Harbour, John Leguizamo, Beverly D’angelo et Alex Hassell

Universal – 1h52

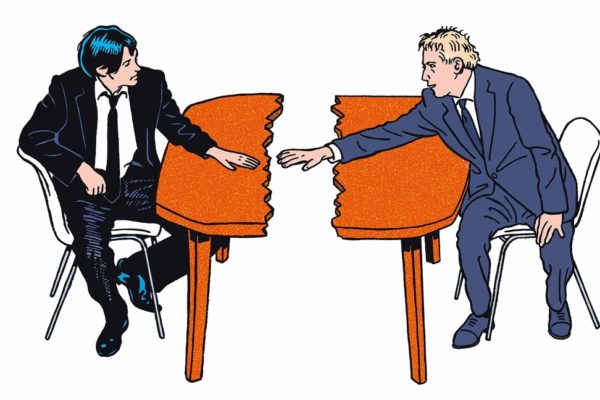

Deux amis – P. RAMBERT – C. BERLING – S. NORDEY – Théâtre du Rond-Point

Stan et Charles, Charles et Stan, au nom de l’amour, du théâtre et de l’intime.

Les voilà tous les deux en scène sur le grand plateau du Rond-Point avec en fond de scène une barre de décors et accessoires sur étagère. Un plateau blanc et deux hommes, comédiens. Deux comédiens pour dialoguer de théâtre, de mise en scène et de ce qu’une relation intime, faite de mots et d’amour, peut produire de plus paradoxal, de plus intense et de plus beau.

Lui, Stan, Stanislas Nordey, circule avec énergie sur le plateau, costume cravate noire, déambule, scande et clame un texte dédié à l’amour du jeu, de la mise en scène, d’Antoine Vitez, de Molière. Le corps est filiforme, le visage blanc, creusé, la foulée parfois désarticulée. Un phrasé Stan. Direct. L’autre, Charles, Charles Berling, se laisse regarder par Stan, aimé, costume cravate bleu, déambule avec sa présence à l’Autre et répond, questionne Stan, l’aime. Un phrasé élégant qui ralentit et reprend la main sur le temps de l’action. Un phrasé Berling. Il est alors question de remonter les 4 Molières comme l’avait fait en son temps Vitez. Un prétexte pour parler d’intensité, d’idéal, se jouer du texte, de son sens, de sa musicalité.

Le couple, puisqu’il s’agit de cela, travaille. Une mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Une double mise en abîme quand il s’agit pour ces comédiens de jouer un extrait de Tartuffe. Les tensions s’enchaînent, sur des rythmes variés. Cela produit de petites merveilles : quand Stan se fige et que Charles distend et déroule le texte pour y insérer des mots, un poème d’amour. Défoulant intermède sur un morceau de rock durant lequel le couple explose à coup de barre à mine les décors. Si la première partie est d’une vive intensité et tient en haleine par la qualité du texte les situations, la deuxième partie aux accents de comédie, plus légère, ramène le spectateur à la banalité du réel et de ses désaccords, à partir d’un simple sms déclencheur de jalousie.

L’amour masculin est en jeu. On y voit le couple en proie à son propre désir - audacieuse et poétique scène de sexe en tension - à son propre déchirement, et à sa propre fin quand il s’agit de laver l’Autre, diminué par la maladie, et de l’accompagner jusqu’à la disparition.

Cette pièce qui prend appui sur l’amour du théâtre pour questionner l’amour et la relation à l’autre est magnifiquement servie par le duo Berling/Nordey. Un beau travail théâtral, d’une grande sincérité, qui mérite sans aucun doute d’être vu et entendu.

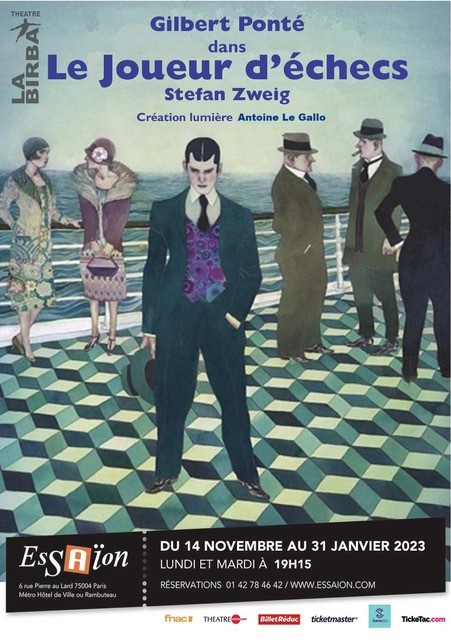

Le joueur d’échecs, Stefen Zweig, Gilbert Ponté, Théâtre de l’Essaïon

Loin de tout artifice, Gilbert Ponté réussit le challenge d’être seul en scène en confrontant un champion du monde d’échecs arrogant face à un mystérieux docteur.

Le joueur d’échecs est une nouvelle écrite par Stéfan Sweig quelques mois avant son suicide, de novembre 1941 à février 1942. Joué maintes fois, nous suivons dans ce conte les aventures du Stefan Zweig qui part en Argentine.

Sur le pont d’un grand paquebot, l’atmosphère devrait être au beau fixe. C’est sans compter sur les passagers qui souhaitent opposer deux hommes dans un remarquable combat de jeu d'échecs.

Tout d’abord, on nous présente un portrait peu flatteur d’un certain champion du monde qui se prénomme Mirko Cvetkovic. Ce paysan sortit du fin fond de la Hongrie, est considéré comme un véritable prodige du jeu, mais il semble en même temps être limité et tout d’abord motivé par l’argent. Il semble incarner un joueur d'échecs laborieux.

Le second personnage est bien plus mystérieux. Il s’agit du docteur B qui est un bourgeois viennois, âgé de quarante-cinq ans. Son portrait s’oppose totalement à celui du jeune champion tant par son physique que par son intellect. Il apparaît comme un homme cultivé, intelligent et capable de prouesses impressionnantes.

Une fois que le portrait des deux hommes est dressé, Stefan Zweig peut enfin les réunir pour nous conter une ultime confrontation…

Le talent de Gilbert Ponté nous projette avec brio dans ce conte cauchemardesque qui semble bien malheureusement encore d’actualité…

Jusqu'au 30 janvier 2023

Les lundis et mardis à 19h15

Durée : 75 min.

TP : 25 € / TR : 18 €

Théâtre de l'Essaïon, Paris IV

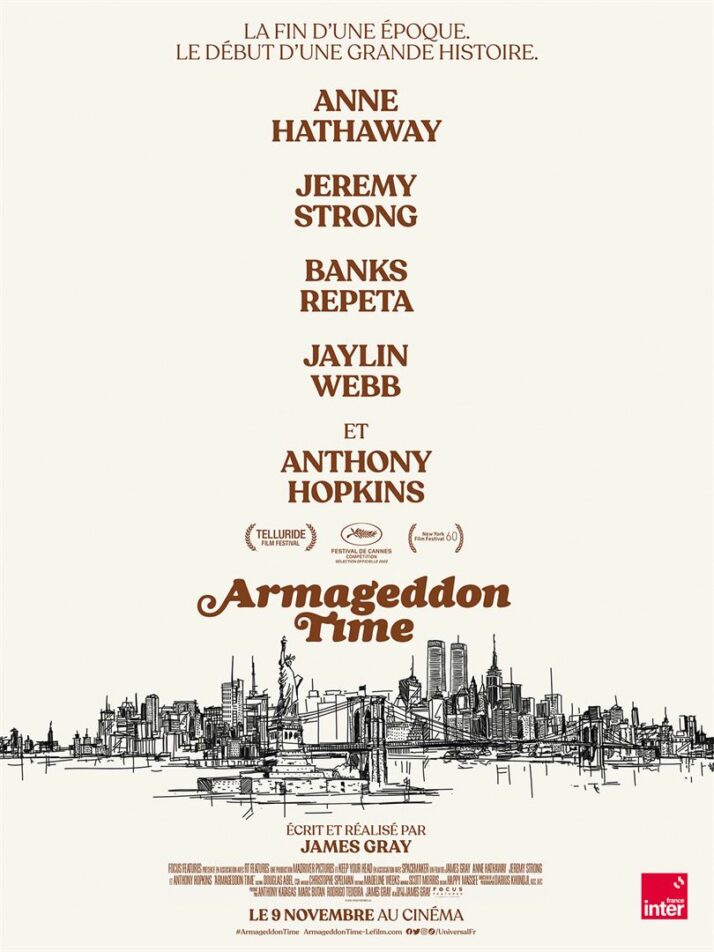

Armageddon time, James Gray, Universal Pictures

Traumatisme d’enfance et déception américaine, le réalisateur James Gray nous plonge dans l’automne de son existence, le moment où l’innocence s’est brisée.

C’était donc en sixième. Dans un collège public, où tout le monde cohabite. Paul, alter égo jeune et roux du réalisateur, taquine son nouveau professeur, aidé par son ami, Johnny. Les deux se plaisent à faire des bêtises ensemble. Ils jouent avec les limites et défient le monde des adultes. Car les parents de Paul ne sont pas tendres. Mais il a la chance d’avoir des parents, à la différence de son ami noir qui se planque pour ne pas finir dans une famille d’accueil et devoir abandonner sa grand-mère.

Aux yeux du petit Paul, seul son grand-père fait office de véritable autorité. Il faut dire que l’homme est doux malgré un destin difficile, exilé juif de la Seconde Guerre Mondiale. Nous sommes à l’aube du règne de Ronald Reagan. Le rêve américain va prendre un coup sur la tête et Paul va comprendre la réalité du monde qui l’entoure…

James Gray se raconte sans fioriture ! Une nouvelle histoire de famille mais rapidement se dessine tout un monde. Logique pour un enfant de 11 ans. Chacun est à sa place avec un papy jovial comme maître du monde. Mais ce dernier ne pourra pas le défendre contre l’injustice et la haine.

Le style de James Gray pourrait se décrire ainsi : du cinéma tendre, calme et poli pour décrire de cruelles désillusions. Il se cachait derrière les genres comme le polar ou le film d’aventures. Là, il joue la carte du dépouillement. Chronique intime, sincère et d’une simplicité désarmante. La force de l’art c’est de dépasser le récit établi pour suggérer autre chose comme la compréhension d’un monde rude et belliqueux.

James Gray n’est pas un optimiste, c’est certain. Surprenant, sa petite histoire en dit long sur le racisme et l’antisémitisme. Entre ombres et lumières, il fait du cinéma où tout prend du sens. C’est ce qu’on apprécie chez lui : il fabrique des univers d’une cohérence subtile. Et la photographie y est pour beaucoup. Tout comme les acteurs qui ne dépassent pas de leurs rôles. Ou encore des cadres élégants. Jamais spectaculaire, Gray caresse son spectateur et le soigne afin de l’attraper dans un monde de cinéma : de sensations et de sentiments. Pour cela, Armageddon Time est un grand et beau film.

Sortie le 9 novembre 2022

Avec Anne Athaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins et Banks Repeta - Universal

Durée 1h50