Les Onze

Entre essai et fiction, Pierre Michon démontre avec Les onze, son exceptionnel talent stylistique et sa place essentielle dans la littéraire contemporaine.

Entre essai et fiction, Pierre Michon démontre avec Les onze, son exceptionnel talent stylistique et sa place essentielle dans la littéraire contemporaine.

Il fallait bien que quelqu'un finisse par consacrer un ouvrage au célèbre tableau des Onze de François-Elie Corentin, le Tiepolo de la Terreur. Billaud, Carnot, Prieur, Prieur, Couthon, Robespierre, Collot, Barère, Lindet, Saint-Just et Saint-André, il sont tous là. Le Comité de salut public qui, en 1794, instaura le gouvernement révolutionnaire de l'an II et la Terreur.

Le chef d'oeuvre picturale que le monde entier vient admirer au Louvre ne pouvait être privé plus longtemps de l'étude érudite que lui consacre l'immense Pierre Michon dans ce livre dense et compact de moins de cent-cinquante page. Biographie de Corentin, genèse de l'oeuvre... rien ne manque au travail admirable de l'auteur.

Rien, sauf la vérité. Car Les onze (le tableau) n'a jamais existé, pas plus que Corentin, le "peintre de génie" inventé par Pierre Michon.

Reste un roman admirable d'élégance et de style. Un roman ciselé dont chaque phrase, chaque mot est choisi avec un soin maniaque pour offrir au lecteur un livre inclassable qui se mérite à chaque instant et qui rend au centuple, l'effort consenti à le pénétrer.

Avec Les onze, Pierre Michon prouve une fois encore qu'il est un écrivain rare et précieux. Ses textes sont ciselés avec une minutie confondante et une économie de moyen dont lui seul a le secret.

144 pages - Folio

Live with the Edmonton Symphony

Etat Critique voyage dans le temps pour célébrer l'été. On a fouillé dans les disques les plus évaporés du rock anglais et on a trouvé cette chose épatante qui sent bon le patchouli et les pattes d'ef'!

Procol Harum a écrit un chef d'oeuvre du rock: A whiter shade of pale. Un tube qui deviendra un calvaire pour ce groupe anglais né en 1967. Ce hit contient toute la saveur de ce groupe un peu oublié par l'Histoire: un rock baigné dans la musique classique.

A leurs débuts, Gary Brooker et ses camarades sont des amateurs de classique et apprécie beaucoup l'ampleur des orgues et des instruments ancestraux. Pourtant ce sont bien des jeunes de leur époque. Ils savent écrire des chansons entêtantes et délicieusement pop!

En 1972, Procol Harum rame un peu pour arriver au sommet des charts. Le groupe pourrait être le groupe que d'une seule chanson. Pourtant l'album Salty Dog est une merveille de lyrisme. Brooker a une voix incroyable et les compositions sont d'une richesse qui grandit à chaque écoute.

Mais ca ne marche pas très bien. Le public est un peu frileux avec Procol Harum. Alors le groupe va jusqu'au bout de son idée: mélanger au maximum le classique et le rock. Il s'invite auprès d'un orchestre symphonique canadien. Ensemble ils reprennent quelques morceaux du groupe. L'emphase secoue la planète rock.

Car derrière les tambours et les cordes, la mélodie des chansons de Procol Harum explose comme une évidence. Dans la version rééditée de ce sixième album (40 ans de longévité fêtés par une version remasterisée des disques), Elton John avoue son admiration pour Procol Harum. Jimmy Page les trouve "very cool".

Cet album sera un grand succès de l'année 1972. Les envolées sont incroyables. Depuis on a fait mieux mais l'expérimentation est sensible et offre de fortes émotions aux rockers et les musiciens classiques. La jubilation se ressent dans chaque chanson.

Au fil des titres, les musiciens sont de plus en plus à l'aise avec cette cohabitation. Cela aboutit à un final grandiose, dix huit minutes théâtrales et épiques. la pop résiste à l'imposante formation. La démesure n'est pas grand-guignolesque. On a l'impression que Procol Harum découvre un style qui sera largement repris par la suite. Ce disque est un vestige dépoussiéré et fascinant!

Rendez vous avec la peur

Jacques Tourneur ne voulait pas du monstre à cornes qui se promène dans les bois. C'est vrai qu'il est franchement rigolo et casse sérieusement l'ambiance. Même dans un train fantôme, on ne voudrait pas de cette baudruche mitée!

Pourtant il reste désormais dans la conscience cinéphilique car il est entouré à l'écran d'un film d'horreur qui continue de fasciner des années après sa réalisation. Jacques Tourneur a raison de tourné son film en Angleterre, car là bas, les traditions et les légendes sont peuplés de créatures mystérieuses et mystiques.

Le savant américain qui déboule au Royaume Uni est un peu comme nous: on ne va pas nous la faire. On a tout vu, tout connu, bien attaché à un solide bon sens commun et une vision du monde bien terre à terre. Ce n'est pas une série B des années 50 qui va nous la faire!

Et pourtant... Jacques Tourneur, Français parti aux Etats Unis, va réussir à créer une ambiance dont il a, seul, le secret, la formule magique! Il a réalisé Vaudou, La Féline et Angoisse dans les années 40. Il s'est fait un nom avec un art certain et fin du suspense et du fantastique.

Son film surprend par sa première scène où un démon vient électrocuter un scientifique. Il fait marrer mais le ton doucement devient étrange: Tourneur observe avec prudence toutes les formes de peur et on comprend qu'il apporte une définition filmique de la terreur au cinéma... et dans la vie.

Il y a donc un gros monstre malvenu dans le film mais il y a une étude habilement cachée dans un pseudo polar fantastique sur les rapports humains avec les mythes, la religion et les forces occultes. L'Américain va voir petit à petit (et nous aussi grâce au superbe travail de la photo et de la lumière) son assurance se faire rogner par des craintes qu'il avait certainement oublié.

Entre les esprits, les médiums et les malédictions, notre héros est malmené et finit par se méfier de tout, dans une atmosphère de plus en plus angoissante. C'est cela qui fait franchement plaisir à voir et revoir. La modernité de l'ensemble continue d'épater les curieux.

La peur se partage entre tous les personnages. L'iconographie de la peur (dont la figure du clown) s'épanouit sous nos yeux. Les décors et la musique développent une ambiguïté admirable. Entre les deux plans sur le monstre en carton, il y a bien un chef d'oeuvre incroyable, marquant avec il faut (re)prendre rendez vous. Immanquable!

Avec Dana Andrews, Peggy Cummins, Niall McGinnis et Maurice Denham - Wild Side avec un livre incroyable de Michael Henry Wilson sur le film!

Alabama Song

La précieuse et touchante “Note de l’auteur” en fin de livre lève clairement toute ambiguïté : le lecteur n’aura pas lu une biographie de Zelda Fitzgerald, mais bien un roman. Un roman triste et brillant dont l’héroïne vieillit trop vite et meurt trop tôt.

La précieuse et touchante “Note de l’auteur” en fin de livre lève clairement toute ambiguïté : le lecteur n’aura pas lu une biographie de Zelda Fitzgerald, mais bien un roman. Un roman triste et brillant dont l’héroïne vieillit trop vite et meurt trop tôt.

Zelda et Francis Scott Fitzgerald étaient tout jeunes lorsqu’ils se rencontrèrent en 1918 dans un trou perdu de l’Alabama où l’armée, sinon la guerre, avait conduit ce jeune officier tiré à quatre épingles. La fille du juge était dévergondée, le Yankee était beau. Ils se plurent. Il n’avait rien écrit. Elle n’avait rien vu.

La suite est un tourbillon médiatique dont la littérature n’offre plus le spectacle de nos jours. Le couple vedette voyage en Europe, change constamment d’hôtel, de maison, de domestiques. Au milieu de ce luxueux chaos naît une fille. Puis très vite la pente s’inverse, et la descente en est rapide : alcoolisme, jalousie, adultère (imaginaire et réel), folie…

A Paris, Zelda veut se remettre à la danse : “Je voudrais un peu plus de tenue, se plaint Lioubov. J’ai l’habitude de gens qui sacrifient tout pour la barre et le miroir. Ils confondent l’exercice et l’art, mais ce qui vous semble sacrilège est la vérité triste et vraie. Car il n’y a pas de don, ma beauté, pas de destinée, il n’y a que cet exercice terrible et exclusif de suer, de gémir, d’implorer qui finit par fonder l’art. À condition qu’on oublie le miroir.” (page 106)

Malheureusement, si Zelda semble bien posséder un don, c’est celui de l’échec. La danse sera un échec. Comme la peinture, comme l’écriture, comme l’amour.

Pendant ce temps-là, le succès abandonne Scott. L’argent vient très vite à manquer, les internements de Zelda en hôpital psychiatrique deviennent de plus en plus fréquents. Scott est foudroyé le premier, il meurt à l’âge de 44 ans. Zelda lui survit quelques années et meurt à 47 ans dans l’incendie du Highland hospital d’Ashville, où elle a échoué.

De fait, la Zelda de Gilles Leroy fait penser à une mèche qui a brûlé trop vite. En quelques années tout est consumé. Et à la fin c’est encore le feu qui finit par emporter ce qu’il en reste. Dans l’intervalle, les échecs répétés de toutes ses entreprises pèsent sur l’humeur de Zelda. Même sans sa maladie, elle serait peut-être devenue invivable pour son entourage : “Scott disait ça à ses amis : “J’ai épousé une tornade.” Vous ne pouvez pas savoir, professeur, la violence des orages en Alabama. Je suis comme le ciel de mon pays. Je change en une minute. L’ironie du sort est de finir clouée dans une chambre d’hôpital, réduite à n’être plus qu’une femme-tronc, une tête qui sort de la camisole.” (page 113)

Zelda était schizophrène. Gilles Leroy rend bien cette impression de décalage avec la réalité, par d’incessants allers-retours chronologiques. Parfois, des dates en marges du texte permettent de se repérer. Il mélange les voix, évite les descriptions de décors qui permettraient à l’esprit du lecteur de se poser un instant. Lecture instable…

Gilles Leroy évite aussi la tentation facile de mettre en scène le personnage de Scott au-delà du strict nécessaire. C’est Zelda qui compte. Le principal trait de son caractère dessiné par l’auteur, c’est son égocentrisme.

Zelda ne pense qu’à elle, Zelda est folle, Zelda raconte n’importe quoi. Ou bien ? Sans cesse, le lecteur se demande où commence la mythomanie, où se niche l’anecdote sous les péripéties. Comme il connaît, un peu l’histoire du couple, il tente de se rappeler ses lectures biographiques pour démêler les fils du romancier.

Au fond cette tentation naturelle présente peu d’intérêt : il vaut mieux prendre pour eux-mêmes ces souvenirs apocryphes de Zelda Fitzgerald pour découvrir une histoire d’échec bien dans la logique de cette génération perdue à laquelle appartenait le couple. Et puis ce retour dans le sud, la mort de sa nounou… Rien ne rend nostalgique comme l’échec.

Futurology

Sans fin, le trio Gallois Manic Street Preachers continuent de défendre un rock terre à terre mais chaleureux!

Résumé des épisodes précédents: Manic Street Preachers déboule au début des années 90 avec un rock très british, très working class. Les membres du groupe sont des fils d'ouvriers et font de la musique un combat. Une attitude qui plait beaucoup aux Britanniques!

Au milieu des années 90, une poignée de hits arrivent à sortir du Royaume Uni. C'est la gloire. Hélas, un beau jour, le guitariste du groupe disparaît. Richey Edwards est introuvable. Plus de nouvelle depuis le 1er février 1995. En 2008, sa mort est confirmée autour d'un mystère épais, qui fait la renommée de ce groupe désormais un peu maudit.

Donc attachant auprès de son public! Futurology est le douzième album des Gallois mais ca fait bien longtemps que le groupe est étiqueté groupe de Brit Pop des années 90. Au Royaume Uni, ca fonctionne pour eux. Heureusement. Cela s'entend.

Le titre du disque nous fait penser que le groupe regarde vers l'avenir mais leur style est un inusable rock made in England. C'est donc un bon vieux disque de power rock servi par un trio de Gallois revenus de tout, convaincus mais qui ne versent pas dans l'originalité.

Suite directe de Rewind the film, album sorti il y a moins d'un an, le disque sert une conviction et un idéal qui semblent visser aux chevilles des musiciens, accros aux bons riffs, aux rythmes martiaux et aux paroles pleines de combativité. Il y a bien des invités pour calmer les ardeurs mais Manic Street Preachers s'accrochent à ses croyances!

C'est donc héroïque comme il faut. C'est du rock plein de valeurs, pas très fin mais agréable pour partager une bonne bière au pub!

Sony Music - 2014

Paris, Texas

Sortie estivale du chef d'oeuvre de Wim Wenders de 1984. L'occasion de redécouvrir la force évocatrice américaine. Et la musique de Ry Cooder!

C'est peut être elle la vraie star de la Palme d'Or en 1984. Cette musique lancinante écrite par Ry Cooder, tête chercheuse de la musique, future héros de la world music. Ici il creuse les racines du blues et de la folk.

Inspiré par le style du pionnier Blind Willie Johnson, la musique tourne autour de la slide guitar et électrise doucement l'émotion. Dans les années 80, Cooder travaille beaucoup pour le cinéma mais décroche lui aussi sa Palme d'or avec Paris, Texas. C'est une référence ultime en matière de musique. Il brise le son synthétique des eighties. L'humanité explose dans ses accords simples et d'une beauté lyrique incroyable.

En tout cas, aujourd'hui encore, le travail musical sert le rêve américain de Wim Wenders, heureux de travaillé sur une scénario de Sam Shepard, autre héros américain. Tout son film erre autour des grands mythes yankees.

Il y aura donc les grands décors du western. Les paysages immenses qui écrasent un héros mutique dans un premier temps. Nettoyé et numérisé, le film est encore plus évocateur trente ans après. On découvre à quel point il a marqué les rétines de plusieurs générations: c'est un film charnière, entre désenchantement culturel et modernisme artistique!

Wim Wenders retrouve donc dans son film toutes les figures qu'il aime dans le cinéma américain: le héros solitaire, la blonde séduisante, l'enfant innocent et tous les seconds rôles porteurs d'espérance. Il les installe dans une Amérique des années 80, triste et belle en même temps. Ces stéréotypes hollywoodiens ne sont pas de ce monde mais Paris Texas leur invente une vie dans la réalité, dur et cruel.

La restauration nous plonge un peu plus dans cet espace infini et fantasmé puis cet état des lieux si difficile. Le grand et le petit. Le grandiose et la petitesse. La démesure s'imprime dans les décors avant que le romantisme prenne le dessus et embrasse une tragédie contemporaine.

C'est un mélo flamboyant que l'on revoit sur grand écran. On admire l'érotisme des acteurs: le couple Harry Dean Stanton et (évidemment) Nastassja Kinski est sublime. Wenders réalise son rêve à l'époque. Trente années plus tard, on reste hypnotiser!

Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell et Aurore Clément - 1984

All the Young Dudes

Histoire de la résurrection en 1972 d’un groupe moribond, sous la généreuse impulsion d’un magicien aux yeux vairons.

- Allo, David ? C’est Pete Overend Watts. Juste pour savoir si t’aurais pas un job de bassiste pour moi…

- Overend ! Tu quittes Mott the Hoople ?

- Non, c’est le groupe qui splitte ! Pas assez de succès… Les concerts, ça va, on fait toujours le plein, mais les disques se vendent pas. Le label (Island) ne nous suit plus. On est dégoûté. On arrête. On cherche tous du boulot.

Nous sommes en 1972. David Bowie est stupéfait. Mott the Hoople, groupe qu’il adore et dont la glamissime attitude est en train de l’inspirer pour son prochain virage (Ziggy Stardust n’est encore qu’en gestation) va disparaître ? Impossible ! Alors il décide de les reprendre en main en leur offrant le fameux hit qui manquait à leur carrière. Ou plutôt en leur ré-offrant Suffragette City (1), qu’il leur avait déjà proposé l’année d’avant… Eh bien non, ils n’en veulent toujours pas ! "Pas assez bon", d’après eux… Alors il persiste et leur balance de derrière les fagots la démo de All the young dudes, chef d’œuvre d’inventivité mélodique, parolistique, bijou pop avec un refrain en forme d’hymne imparable… qui aurait eu sa place dans les tout meilleurs de sa propre carrière. Eh bien, pour sauver Mott the Hoople, Bowie leur sert ce parfait morceau sur un plateau. Ian Hunter (le charismatique chanteur du groupe) pleure ("J’aurais attendu toute ma vie pour chanter une chanson comme celle-là"). Et pour aller au fond des choses, notre salvador décide de produire himself le nouvel album et de trouver un nouveau label (CBS) pour le sortir. Le single et l’album font un carton instantané et Mott The Hoople ressuscité peut repartir sur le chemin caillouteux du succès.

Difficile de parler de MTH sans évoquer le fantasque et créatif producteur Guy Stevens qui avait défini en 1967 (lors d’un petit séjour en prison pour trafic de came) le groupe rock parfait : la voix de Bob Dylan, l’orgue de Procol Harum, la rythmique des Stones et s’appeler Mott The Hoople (titre d’un bouquin de Willard Manus qu’il avait lu en tôle)… En quête de cette formation modèle, il auditionnait par-ci par-là… Jusqu’à ce qu’un combo anglais du Herefordshire (contradictoirement dénommé Silence) lui passe une cassette. Il est séduit, mais il ne veut pas du chanteur (le pauvre et peu rancunier Stan Tippins qui deviendra du coup simple road manager du groupe). On passe une annonce et une espèce de gros babos à l’improbable dégaine parachevée par d’énormes lunettes de soleil vient leur balancer une version déjantée au piano du Like a rolling stone de Dylan. Pour Stevens, il n’y a aucun doute, ecce homo : il s’appelle Ian Hunter Patterson. Juin 1969 : Mott the Hoople, son groupe idéal, est sur les rails !

Et il défraie rapidement la chronique, grâce principalement à des prestations scéniques complètement folles, grandiloquentes et débridées, qui aboutiront à un véritable Rock’n’roll Circus avec jongleurs, acrobates, clowns... Rapide symbole de l’émergeant mouvement glam rock, sa dégaine est déjà un spectacle à lui tout seul : chevelures extravagantes, platform cuissardes, pantalons moule burnes, bagouzes à têtes de mort, torses velus, chaînes… le tout sur des compositions dylanesques à la sauce heavy. On frise le bon goût sans jamais vraiment l’atteindre… Et ça plaît ! Le public ébahi se presse surexcité aux concerts de la bête curieuse, mais n’achète pas ses disques car il ne s’y reconnaît pas ; trop différents, trop sages et trop travaillés, sans doute - même si la plupart ont été enregistrés en conditions live. Cinq albums entre 69 et 72, une multitude de tournées harassantes où la forme prend le pas sur le fond (les gens venaient plutôt voir un show qu’écouter la musique, ce qui finit par frustrer quand on est musicien), et le groupe, au bout du rouleau décide en mars 72 de jeter l’éponge.

Jusqu’à ce fameux disque-rebond, All the young dudes, sixième opus piloté de (par la) main de (du) maître (accessoirement aux chœurs et au saxophone), orchestré par Mick Ronson, où - outre l’éponyme joyau - on trouve d’entrée une très inspirée reprise du Sweet Jane de Lou Reed, des compositions équilibrées du groupe sur base folk (on pense à Dylan mais aussi au George Harrison deAll things must pass) ou carrément rock’n’roll (difficile de ne pas remarquer que les Mott ont partagé les studios avec les Rolling Stones(2)) pour s’achever sur une magnifique ballade dépouillée de Ian Hunter au piano. Une sorte de chef d’œuvre oublié, figuratif d’une époque, qui a sa place au Panthéon du rock, entre T Rex et Ziggy.

Et la suite ? Eh bien encore deux albums, Mott (excellent, chaperonné cette fois par les Roxy Music Andy MacKay et Brian Eno) en 73, puis The Hoople en 74. Quelques changements de personnel (le guitariste Mick Ralph étant allé entre temps fonder Bad Company avec Paul Rodgers) et une grosse tournée avec un groupe prometteur en première partie qui lui volera petit à petit la vedette : c’était Freddie Mercury et Queen qui montaient vers le succès alors que Ian Hunter et Mott the Hoople entamaient leur chant du cygne (séparation définitive en décembre 74).

C’est la vie, c’est le rock’n’roll et c’est une autre histoire…

(1) Titre pourtant génial que Bowie inclura finalement dans son mythique album The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

(2) Les Stones qui ont de leur côté, et à cette occasion, piqué le titre d’un album que Guy Stevens avait inventé pour Mott : Sticky fingers !

PS : Cet album a été récemment réédité (chez Sony Music BMG), avec une tripotée de bonus (demos, versions live…) plus ou moins dispensables SAUF… la version inédite – 1972 - du fabuleux anthem All the young dudes, chanté par Mr David Bowie himself accompagné par les Mott the Hoople ! Exceptionnel est un faible mot, magnifique également…

Columbia - 1972

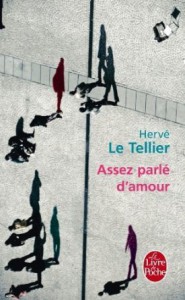

Assez parlé d’amour

Anna et Louise sont mariées, ont des enfants. Elles ne se connaissent pas, pourtant, au même moment où presque, leur vie va basculer. Anna va rencontrer Yves. Louise va rencontrer Thomas…

Anna et Louise sont mariées, ont des enfants. Elles ne se connaissent pas, pourtant, au même moment où presque, leur vie va basculer. Anna va rencontrer Yves. Louise va rencontrer Thomas…

Vous l’aurez compris, Assez parlé d’amour, à la fois titre et dernière phrase du roman d’Hervé Le Tellier, ne parle évidemment que de ça. D’amour. D’amour quadragénaire, d’amour adultère, d’amour intense, d’amour sincère.

En courts chapitres, l’auteur prend le temps d’observer et de décrire avec délicatesse et élégance les moments clés de ces deux liaisons passionnées qui vont bouleverser l’existence de deux couples unis.

Tout y est.

La première rencontre au cours de laquelle "très vite, au détour d’une phrase, elle évoque un mari, des enfants. Au pincement que les mots provoquent, Thomas comprend combien Louise l’attire. Mais de la manière dont ils sont prononcés, il ne conclut rien et surtout pas que Louise vise à le convaincre, à se convaincre, que leur rencontre n’a le droit de déboucher sur rien. […] Il est aussi vrai que, parfois, les femmes qui disent qu’elles ont un mari et deux enfants disent seulement qu’elles ont un mari et deux enfants."

La nécessité de se revoir. Un déjeuner plutôt qu’un dîner car "le déjeuner tient toujours le conjoint à distance."

L’ambiguïté d’une situation inédite. Anna : "Le soir même de leur première rencontre, à peine rentrée chez elle, elle croit avoir tout avoué à [son mari]. Elle lui a seulement dit, sur le ton dégagé d’une surprise plaisante, qu’elle a croisé un homme dans une soirée, un homme qui l’a troublée pour la première fois depuis longtemps. [Son mari] n’a rien su répondre, il a presque aussitôt parlé d’autre chose. […] Anna aurait voulu que son mari réagisse, mieux, qu’il agisse, qu’il sache d’instinct qu’elle ne parlait que pour qu’il la retienne. Mais [il] n’a pas pris, ou pas voulu prendre la mesure du poids de ses paroles. Il a laissé s’entrouvrir une porte sur son désir et elle en est à la fois furieuse, déçue et ravie."

Le rapport au mari de la femme que l’on aime : "Thomas n’a pourtant cessé d’observer Romain, l’homme qui chaque matin se réveille auprès de Louise, cette femme dont il est en train de tomber amoureux, avec qui il vient pour la première fois de faire l’amour. […] Thomas ne souhaitait pas affronter l’image du mari, il voulait voir l’homme qu’a aimé, qu’aime encore Louise, et aussi peut-être mettre ses propres sentiments à l’épreuve. Thomas sent poindre une sympathie pour ce grand garçon […] dont il ne pourra jamais, à son regret, devenir l’ami."

Le rapport à l’amant de la femme que l’on aime : "Alors, c’est donc ce type-là Anna. Tu m’as dit il m’a troublée, tu as même dis plus qu’aucun homme jamais, enfin depuis toi, depuis notre rencontre, notre mariage. Mais regarde-le Anna, il n’est pas si terrible, il est un peu chauve, grand, oui, c’est vrai, mais pas plus que moi et plus vieux aussi, des rides, des cernes, un peu de ventre peut-être, on voit mal. En tout cas ce n’est pas du tout ton genre, Anna. […] Je dois partir, ne pas être vu, partir comme un voleur, comme un cocu, comme un con, mais quel con je suis, quel con ! pourquoi tu me fais ça Anna, pourquoi tu me fais ça ? Mais quel imbécile. J’ai mal, j’ai le cœur qui explose."

La relation aux enfants, aux proches. Le désir. La culpabilité. Le besoin irrépressible… Chacune à leur manière, Louise et Anna vont vivre pleinement leur histoire d’amour jusqu’à atteindre le point de rupture, le point de non-retour. Jusqu’à devoir faire le choix le plus important de leur vie depuis… leur mari. L’une sautera le pas, l’autre préfèrera renoncer.

Pas de morale ni de jugement de valeur dans le roman d’Hervé Le Tellier. Juste deux belles histoires d’amour, deux trajectoires, deux destins… et un seul vainqueur, l’amour. L’amour pour l’amant ou l’amour pour le mari. Mais l’amour dans tous les cas.

Assez parlé d’amour ? Alors place à la littérature.