La Fabrique, Simone Van der Vlugt, 10/18

Vu de l’hexagone, un récit sur l’évolution industrielle de la transformation laitière en technique fromagère de pointe semble un terrain connu. Ainsi qu’une narration sur la Grande Guerre dont chaque français garde les cicatrices d’aïeux brisés.

Pourtant Simone Van der Vlugt réussit à nous garder éveillé, grâce à l’attachement que l’on éprouve pour quelques-uns de ses personnages. Elle nous prend par la main pour nous guider aux travers vingt années, parcourant les mœurs néerlandaises, du monde paysan à celui de la haute bourgeoisie, signalant ici les castes infranchissables, là les règles immuables et intransgressibles des comportements, le combat des femmes pour une émancipation, le couvercle imposé par les hommes pour les maintenir dans leur rôle inférieur, jusqu’à ce que la guerre révèle leur indispensable présence, évènement qu’elle ne lâcheront plus jamais, une porte vient de s’entrouvrir, le monde figé vient de changer brutalement.

L’écriture est fluide, facile, agréable, un beau roman pour une fresque joliment peinte, riche en faits historiques, ou anodins mais pénétrant, offrant au récit une véracité bien ficelée. Dommage qu’aucune véritable surprise ne nous remue les tripes pour accélérer la lecture. Les différentes aventures sont devinées avant la narration, et la fin convenue. Un joli moment donc, mais souvent déjà lu.

Toutefois, la comparaison annoncée avec Jane Austen ou Emile Zola me parait osée.

Date de parution : 02 juin 2022

Chez 10/18, collection : Littérature étrangère

Guillaume Deneufbourg (traduit par)

Top Gun Maverick, Joseph Kosinski,

Rappelons nous un peu le monde d’avant: il y avait des super héros qui envahissent les écrans et les sommets du box office. Nombreuses furent les stars de cinéma à finir dans des séries B sans envergure. Hollywood ne veut plus des acteurs à l'ego surdimensionné. Finis, les films d’action old school avec de la grosse vanne et des méchants risibles. Les effets spéciaux ont terminé de remplacer les cascadeurs…

Le dernier résistant semblait être Tom Cruise, éternel sourire d’un âge d’or d’Hollywood, qui se joue, tel un Belmondo scientologue, des dangers, pour de vrai, dans la série des Mission Impossible.

Puis il y a eu la Covid 19. Les plateformes sont devenues la règle. Les cinémas ont supporté une fermeture sans fin et les blockbusters se dégustent sur petit écran. Mais Tom Cruise, qui a souvent fait preuve de ténacité, veut encore y croire. Il revient avec Top Gun, son égo et cette incroyable croyance dans le film populaire, simple et efficace.

A 60 ans bientôt, le comédien devient le dernier dinosaure d’un cinéma qui échappe au numérique, et conserve l’idée du grand spectacle. Il y a donc tout cela dans cette suite du film pompier de Tony Scott qui a plus d’une trentaine d’années tout de même.

Le célèbre Maverick n’a pas l’âme d’un carriériste mais possède le regard clair d’un homme qui défie la mort avec un certain plaisir. Il est donc un capitaine appelé à la rescousse pour former des petits jeunes afin de réaliser une mission délicate dans un état voyou.

Tom Cruise ressort les lunettes de soleil, la grosse moto, les sous textes homos (mais plus lights), les mâchoires carrées, la belle nana à séduire et les uniformes bien repassés. Ce n’est pas vraiment une suite mais presque un remake dans lequel s’incruste le vieux Tom Cruise face à des têtes à claques qui se prennent pour les meilleurs.

Il visite sa légende et prend conscience de l’exploit du premier film: les avions. Les scènes sont spectaculaires. Cruise prend les commandes et poursuit son obsession: jouer les trompe la mort. Embarquer son public avec lui.

Il le fait bien avec un réalisateur (Joseph Kosinski) qui fait dans la virtuosité et un certain réalisme. On devine que la star et les jeunes qui tentent de le seconder ont pris des risques et des poussées aux fesses assez extraordinaires.

Après la pandémie, le comédien semble être là pour sauver le cinéma fait pour grand écran. Les clichés pleuvent mais rassurent comme un gros doudou que l’on ne trouvait plus dans nos écrans multimédias. Cruise fait le lien entre l’ancien (très jolie scène avec Val Kilmer diminué) et le récent (les moustaches de Miles Teller). Il rechigne à se plier aux dictats du Hollywood d’aujourd’hui et le film semble même se révolter contre les nouvelles normes. On pourrait être pris nous aussi par un certain tournis.

Tom Cruise se voit en guide d’un cinéma bigger than life. Ultime dans tous les points, Top Gun Maverick a tout pour agacer à commencer par sa star omniprésente. Il n’en est rien: on trouve ça renversant, marrant et (presque) intelligent.

Sortie le 25 mai 2022

Action (2h11)

Paramount Pictures

De Joseph Kosinski

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Au fin fond de la petite Sibérie, Antti Tuomainen, 10/18

Voilà une belle découverte !

Antti Tuomainen use de la première personne durant la rédaction de son récit, et ça change tout. La liberté d’écriture dans le texte hors des dialogues offre des compositions et des réflexions qu’interdit l’usage de la troisième. Le discourt est franc, direct, primesautier sans s’embarrasser des conventions. Du coup le ton est le bon.

Une écriture limpide, même si le style impose parfois une narration hachée, nous entraîne dans le sillon de la vérité, nous accompagne comme un acteur de la scène. Nous participons à l’élaboration de la pensée du héros et jugeons des décisions prises.

Ce village finlandais planté aux confins du nord du pays regroupe tout un tas de personnages ambigus aux environnements obscurs évoluant sous des températures glaciales.

Les flash-back - parfois trop présents et lourds dans certains récits - sonnent ici justes et offrent du corps à l’histoire.

Une belle intrigue, parfois tendre, d’autres fois dures, un beau style, un auteur à suivre.

Date de parution : 02 juin 2022

chez 10/18

Traduit par Anne Colin du Terrail (Finnois)

312 pages / 8,20€

L’octopus et moi, Erin Hortle, 10/18

Jadis, de grands écrivains – américains notamment – évoquaient la beauté des grands espaces avec un style tout en virilité. Avec Erin Hortle, c’est un genre de récit différent qui est proposé, celui de la relation d’une jeune femme cabossée à son environnement (la Tasmanie) ; une relation intime, mais aussi confuse et pleine de contradictions.

« Le monde est plein de sources d’anxiété, se dit Lucy : l’environnement qui se dégrade, le réchauffement climatique, et en plus elle n’a plus rien à se mettre. » (page 186)

La plume d’Erin Hortle se fait transformiste et imite la voix d’humains de genres et d’âges différents, mais aussi de phoques, d’oiseaux ou encore de pieuvres. C’est un livre actuel, qui traite de problématiques d’aujourd’hui telles que le rapport au genre, à l’environnement et aux êtres qui nous entourent, qu’ils soient humains ou non. Les bouseux qui ne sont jamais sortis de leur patelin et les néo-ruraux écolos aiment tout autant leur environnement mais se détestent mutuellement, chacun pensant que l’autre n’a rien compris à la Nature qui l’entoure.

« S’il te plaît, Flo, ne les tue pas, supplie Lucy. Tu sais que ce sont des femelles qui essaient de trouver un endroit pour pondre leurs œufs. Et puis elles sont intelligentes. Tellement intelligentes ! Plus qu’un chien ! Tu ne tuerais pas une chienne enceinte, quand même !

- Faut pas voir les choses comme ça, réplique simplement Flo.

- Et pourquoi pas, demande Lucy ?

- Mais parce que si on voyait les choses comme ça, on ferait plus jamais rien, non ? » (page 396)

Lucy, le personnage principal, est une battante, mais pas du genre agressif ; elle aime la vie et affronte les difficultés comme elle peut, elle se débrouille, tâtonne, doute, elle rit, elle pleure et on a envie de la suivre. Cerise sur le gâteau, je rechigne tout comme elle à manger un animal aussi fascinant et intelligent que le poulpe !

Le livre fait plus de 400 pages ; c’est un impressionnant travail, surtout pour un premier roman. L’écrivaine Erin Hortle sait faire monter l’intensité dramatique et créer une attente angoissée chez son lecteur. Et s’il est question d’une histoire d’amour et d’attirance adultérine, le propos du livre est bien plus riche et profond qu’une simple bluette. Et la fin, simple et émouvante, est très belle.

Date de parution : 05 mai 2022

Chez 10/18, collection Littérature Étrangère

8,80€ / 432 pages

Traduit par Valentine Leys (Langue d'origine : Anglais, Australie)

Je ne suis pas encore morte, Lacy M. Jonhson, 10/18

Le livre démarre par le récit échevelé de la fuite d’une jeune femme parvenant à s’échapper d’une pièce insonorisée où elle a été séquestrée et violée par son ex-compagnon.

« Je jaillis par la porte, les bras battant telles deux hélices désaxées, titubant comme une femme brûlée vive : les cheveux et les vêtements en flammes. Ou bien je ne titube pas. » (page 9)

Cette fuite n’est que le point de départ de l’histoire traumatique de Lacy M. Jonhson (le livre n’est pas un roman mais le récit d’une expérience vécue). La narratrice raconte combien cet homme soufflait le chaud et le froid sur son existence, alternant tendresse et violence physique pour mieux exercer son emprise, jusqu’à lui faire comprendre l’étendu de son droit sur elle, un droit absolu de vie et de mort.

Il est difficile d’admettre que l’on a été la victime de celui que l’on a aimé ; la raison s’y refuse et le cerveau n’hésite pas à reconstruire certains souvenirs pour rendre les choses moins insupportables. Les années passant, Lacy M. Jonhson tente de se reconstruire et tâche de bâtir une vie saine et équilibrée. Pourtant, malgré les kilomètres et les années, la distance entre Lacy M. Jonhson et son agresseur n’est pas abolie. Les thérapies et les pilules (qu’elles soient jaunes, bleues ou blanches) n’y changent rien : il est toujours là, tapi dans l’ombre de ses cauchemars et de ses angoisses.

Au fond, peu importe qu’elle ait été sa prisonnière pendant cinq heures (la durée du kidnapping) ou deux ans et demi (la durée de leur relation). Ce qui compte, c’est qu’il a tatoué son âme à l’encre de la peur et de l’angoisse, un traumatisme qui reste vivace même après une décennie. De ce point de vue, le témoignage est impressionnant.

La façon distanciée qu’a l’autrice de raconter son histoire est assez troublante. Les personnages n’ont pas de nom, elle les appelle Ma Grande Sœur, Ma Grande Amie, Mon Bel Ami ou encore, et surtout, l’Homme Avec Qui J’ai Vécu. Difficile de dire si cette distanciation rend le livre supportable ou encore plus glaçant !

Date de parution : 21/04/2022

chez 10/18, collection Littérature étrangère

Héloïse Esquié (traduit par)

Coupez, Michel Hazanavicius

Le film sur le cinéma est un genre à part entière. Et c’est le fond de commerce, ou l’obsession, de Michel Hazanavicius, cinéaste inégal mais toujours sincère dans ses intentions. Coupez est une œuvre heureuse et c’est déjà beaucoup.

Car Hazanavicius est d’une maladresse qui fait passer certains de ses films pour des productions cyniques et fades. Ce n’est pas le cas de Coupez, remake d’une série B japonaise fauchée et astucieuse.

C’est un autoportrait drôlatique, un peu prétentieux mais franchement sympathique de l’auteur. The Artist recyclait le charme du cinéma muet. Le redoutable faisait une révérence à Godard. On reconnaît une fois de plus cette volonté de célébrer le septième art en suivant le tournage perturbé d’un nanar gore et grotesque.

Sans dévoiler le film, on suit donc la vie dissolue d’un réalisateur français choisi pour réaliser un petit film gore en plan séquence. Il a l’ambition de réussir mais les catastrophes de plus en plus insurmontables vont s’accumuler…

Mais ce réalisateur ne baisse (presque) jamais les bras. Il a le cinéma comme religion, même s’il n’est pas un grand réalisateur. Il revendique même une certaine médiocrité (vite et pas cher) et il veut croire à ce projet invraisemblable qui met en scène les zombies les plus idiots du cinéma.

Au jeu de la comparaison avec l’original, le film du réalisateur d'OSS 117 a encore de la gueule, un esprit gentiment punk ou anar et cette énergie qui n’existe pas vraiment dans la comédie française. Parce qu’il peut dépeindre le monde du cinéma et ses artisans passionnés, Hazanavicius ne se renie jamais.

Audacieux et assez minimaliste, l’humilité va assez bien à l’auteur qui peut se consacrer à ses acteurs tous assez géniaux. Même quand on glisse vers la petite blague scatologique. L’humour se fait sur plusieurs étages. Le réalisateur s’amuse comme un petit fou et propose des degrés différents.

Il y avait là tout pour faire un film paresseux, mais Coupez est un ovni dans notre paysage franchouillard. Le ton est original. Le propos est atypique. L'optimisme est fêté. Le plaisir crève l’écran. On en oublie quelques longueurs. C’est le piège parfait pour plier tous nos préjugés et nos a priori. Malin, Coupez est une vraie bonne surprise. Celle qui nous font sortir du cinéma avec un sourire durable.

Sortie le 18 mai 2022

Comédie (1h51)

De Michel Hazanavicius

Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Black Keys, Radiohead, Lyle Lovett

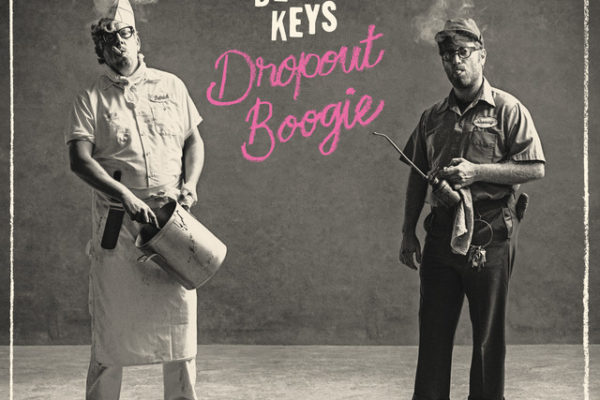

On le sait en France: les Routiers sont sympas. On ne va pas vous dire que c’est dans les vieux pots que l’on prépare les meilleures recettes. Cependant les artistes qui ont de l’expérience ont désormais une espèce de sagesse musicale qui leur évite le faux pas ou le disque honteux. On attend plus grand chose d’eux mais ils continuent dans leur sillage, souvent loin des modes et des préjugés.

Le nouveau disque des Black Keys ressemble donc à un disque des Black Keys. Le duo américain a creusé son style dans le vintage et cela s’entend à nouveau avec un virulent disque de blues.

Les deux musiciens ne sont pas les crasseux surdoués des débuts. Désormais ils ont le respect de tous et des productions attendues. Dropout Boogie, douzième album, fait une fois virevolter toute la mythologie du rock yankee.

On entend de bonnes chansons. Le rock vient à manquer dans le paysage, donc leurs efforts font forcément plaisir. Mais on est beaucoup moins sensible à leur héroïsme qu’à leurs débuts fracassants.

Néanmoins ils sont toujours aussi sympas à fréquenter.

Même chose avec The Smile, super groupe avec deux membres de Radiohead et le batteur jazzy expérimental, Tom Skinner. Le trio est forcément sympathique. On a bel et bien l’impression de retrouver le célèbre groupe britannique avec des idées baroques pour un rock qui refuse la facilité.

Thom Yorke et Jonny Greenwood reviennent à leurs débuts. Le style est beaucoup moins vaporeux que les derniers épisodes de Radiohead. On est presque dans un genre terre à terre mais téméraire. Yorke a toujours des propos tristounets mais le reste est très vivant.

On pense donc au jeune Radiohead. Une partie du groupe s’offre ainsi une cure de jouvence. La surprise, c’est cette simplicité mais le trio n’a rien oublié de sa complexité dans ses mélodies et ses idées orchestrales. Ce n’est pas du free jazz mais c’est un rock bien barré et évidemment très sympa.

Ce qui est le plus sympa, c’est surtout le retour que l’on n’attendait pas. Ou plus. Les vieux briscards aiment faire des retours pour dire qu’ils sont toujours vivants et récupérer quelques dollars de plus. Mais certains sont vraiment heureux de prolonger leur discographie.

C’est le cas du mystérieux Lyle Lovett. Avec son visage étrange et sa démarche de félin, le crooner fait un retour éclatant. Son nouvel album est une pure merveille d’americana, entre traditions sincères et ironies mordantes.

12th of June est un album rafraîchissant. Il nous fait sourire dès le début par un instrumental enlevé puis le musicien change constamment de costumes avec une aisance délicate et souriante. Il est toujours ce crooner un peu clown triste, totalement protéiforme. En quelques instants, on le devine taper la discut’ avec Nat King Cole et Randy Newman.

Il raconte sa paternité et d'autres petits tracas avec une délicatesse qui n’existe plus. L’ex mari de Julia Roberts est presque un homme du passé. Mais son message aujourd’hui par sa joliesse et sa droiture devient un moment plus que sympathique… un disque essentiel. Les vieux routiers ont encore du gaz…

Léonce et Léna, Georg Büchner, Loïc Mobihan, Montansier Versailles

Le Prince Léonce s'ennuie. Désespérément. Enfant gâté devenu grand, il est revenu de tout et blasé. Son valet, Valério, lui est fier d'être "encore pucelle dans le travail". Il savoure l'oisiveté lorsqu'elle se présente à lui et apprécie plus que tout de ne rien faire. "Le sol n'a pas encore bu une seule goûte de sueur de mon front".

Tandis que Léonce fuit le palais afin d'échapper à un mariage arrangé par son père, sa promise (la princesse Léna) prend elle-aussi la route pour échapper à l'inconnu qu'on voudrait lui faire épouser. Évidemment, les chemins de ces deux-là vont se croiser, et Léonce et Léna vont tomber amoureux l'un de l'autre, réconciliant ainsi l'amour et la raison (d'état).

Si je me suis permets de divulgâcher le dénouement de cette comédie, c'est parce que ce n'est pas vraiment une surprise. Ce importe dans ce drôle de texte de Georg Büchner, où l'oisiveté est le maître mot, c'est de réfléchir à la meilleure façon de remplir sa vie autrement que par le travail.

Les comédiens les plus âgés, s'ils ne tiennent pas les rôles principaux, sont néanmoins excellents. Jean-Paul Muel est impeccable en un vieux roi en pleine confusion, monarque réduit à faire un nœud à son mouchoir pour ne pas oublier son peuple."Quand je parle à haute voix comme ça, je ne sais plus qui parle, moi ou un autre". Et Marc Susini excelle dans le rôle du Président, mutique, raide comme un piquet, et qui prend grand soin de ne jamais contrarier les monarques.

Maxime Crescini (le prince Léonce) et Sylvain Debry (Valério, le valet) tiennent fort bien leur rôle. Quel plaisir de voir ces jeunes comédiens talentueux sur scène; quelle fraîcheur dans la façon dont ils jouent ! Et quel injustice que le public ne fut pas plus nombreux ce douze mai !

Loïc Mobihan, signe ici une première mise en scène dont il n'a pas à rougir. En la quasi absence de décor et d'accessoires, il fait le pari de revenir à l'épure de ce texte drôle et désabusé et de s'en remettre au talent de ses comédiens. Pari gagné !

Les 11, 12 et 13 mai 2022

Au Théâtre Montansier Versailles

de Georg Büchner, traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng, Jean-Pierre Vincent (L’Arche),

mise en scène Loïc Mobihan, dramaturgie Françoise Jay, scénographie Clémence Bezat, costumes Marjolaine Mansot, lumières Anne Terrasse, musique et création sonore Arthur de Bary, mouvement Maxime Thomas, coiffures et maquillages Cécile Larue, masques Célia Kretschmar

avec Maxime Crescini, Sylvain Debry, Jean-Paul Muel, Isis Ravel, Roxanne Roux, Marc Susini

Par une mer basse et tranquille, Donal Ryan, 10/18

Lorsqu'on découvre le titre et l'illustration en couverture du roman, Par une mer basse et tranquille, on s'attend à un récit sur le sort des migrants. En réalité, le livre est tout à la fois plus, et moins, que cela.

Ce livre raconte les histoires assez courtes de trois hommes : Farouk, le Syrien contraint de quitter son pays en guerre, Lampy, un jeune looser irlandais et John, un horrible personnage, corrupteur et diffuseur de fausses rumeurs.

Chacun des personnages est, à sa façon, confronté à la mort. Mais l'écrivain tient l'émotion à distance, il suggère les drames vécus par ses personnages plus qu'il ne les décrit ; on est plus dans le registre de l'évocation que dans celui de la description.

A chaque protagoniste son ton, son phrasé ; la plume de Danal Ryan se fait caméléon avec un brio certain, le tout servi par une traduction fluide et pertinente. Les styles sont si différents que chacune des trois histoires, racontées l'une à la suite de l'autre, pourrait être une nouvelle à part entière.

L'on comprend donc que, dès lors qu'il s'agit d'un roman et non d'un recueil de nouvelles, les destins des protagonistes qu'a priori tout oppose devront en définitive se croiser, s'emmêler et s'imbriquer. Pour parvenir à relier les trois histoires, l'auteur va subitement accélérer le rythme dans un final véritablement haletant.

Même si je reconnais les qualités d'écrivain de Danal Ryan, j'ai été - moi qui aime les narrations au long court - un peu déçu par la brièveté des récits. C'est très bien fichu au plan littéraire… mais, finalement, les histoires m'ont semblé assez artificielles.

Paru le 07 avril 2022

Editions 10/18

Traduction Marie Hermet

216 pages / 7,60€

Dr Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi, Marvel

Marvel a transformé la production hollywoodienne à tous les points de vue. Elle n’a même plus peur d’engager un vrai cinéaste pour mettre en scène un super héros qui a le mérite d’être sceptique sur sa mission dans le Monde.

Et c’est ce qu’on aime chez Dr Strange : sa prétention qui le rend humain, amusant et atypique dans l’univers propre de Marvel. Les responsabilités d’un grand pouvoir, il s’en moque un peu. Il cherche juste un sens à sa vie et le trouve dans les arts mystiques.

Bon évidemment, il est fortiche dans son domaine qui pousse un peu à l’imagination, éloignée des standards de plus en plus plombants de la célèbre firme de comics. Pour cela, les producteurs sont donc allés chercher Sam Raimi, le père fondateur de la mode des films de super héros depuis le succès il y a vingt ans de Spider-Man, premier du nom et des deux suivants d’ailleurs.

Un cinéaste au talent graphique, adroit et rythmé, influencé par la bande dessinée depuis son tout premier film, Evil Dead, autre mètre étalon du genre horrifique. Raimi n’a peut-être plus la flamme comme avant mais ses réalisations sont facilement identifiables grâce à des idées souvent surprenantes et ludiques.

C’est ce que l’on remarque tout de suite dans ce nouvel épisode qui se concentre sur le bon docteur qui doit gérer les multiverses, idée folle que l’on avait déjà vu dans le dernier Spider Man. Il doit donc se balader dans des univers parallèles pour aider une jeune fille à échapper à une méchante sorcière…

C’est aussi simple que cela, malgré de nombreuses sous intrigues et des références d'exégètes mais la mise en scène va nous emberlificoter pour que l’on passionne pour un conte moderne qui commençait mal avec une introduction d’une rare laideur mais petit-à-petit le réalisateur du Le Monde Fantastique d’Oz nous attire dans ses filets et réussit à pervertir avec tendresse le sage paysage des super héros.

Il cite ses anciennes œuvres. Il renoue avec un vrai enthousiasme à certains moments et on jubile de voir cette énorme production glisser vers un projet beaucoup plus baroque, entre film d’aventures et d’horreur. Presque à l’ancienne. Et la surprise est au rendez vous. Un exploit car ça fait bien longtemps que les super héros ont bien du mal à nous étonner.

Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams et Benedict Wong

Marvel Studios - 2h20