Le Cirque invisible, Victoria Chaplin, Jean-Baptiste Thierrée, Rond-Point

Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierée entrent en scène pour nous faire rire et nous émerveiller.

Jean-Baptiste Thierée est un papy

magicien et un peu clown aussi, qui enchaîne à rythme effréné les

tours de prestidigitation, les illusions et les blagues. Lorsqu'il

nous promet de faire apparaître un chien, c'est le lapin Jean-Louis

qui sort de la boîte, un running gag

en forme de petite peluche

qui sert de mascotte du magicien.

Lorsqu'elle entre en scène la première fois, Victoria Chaplin est vêtue d'une longue robe mordorée qui l'avale avant de se mettre à danser et à cabrioler toute seule. Ici, les objets – et en premier lieu les costumes – ont une vie qui leur est propre et un pouvoir infini de transformation. Les objets prennent vie : les tables se métamorphosent en charrette, les vélos en sculptures à la Jean Tinguely, les rocking-chairs en dragon etc. Tout est possible et tout est incroyable.

Les enfants - petits et grands voire

très grands - se régalent des gags idiots de ce clown malicieux qui

les fait rire aux éclats, tandis qu'ils restent bouche bée devant

les prouesses épatantes de Victoria Chaplin.

« Mais comment il fait ? » ne cessera de me demander ma fille de six ans, enthousiasmée et transportée par ce qu'elle voit.

Même s'il est impressionnant de

maîtrise, le Cirque invisible ressemble à un spectacle bricolé par

deux enfants malicieux. Ce côté naïf pourrait agacer mais il n'en

est rien. On est tout simplement conquis et émerveillé par ce que

l'on voit. Car quel que soit leur âge à l'état civil,

Jean-Baptiste Thierée reste un gamin, et Victora Chaplin une

demoiselle à la souplesse de jeune fille ; et leur plus grand

tour de magie, c'est de transformer tous les adultes du public en

enfants pendant toute la durée de la représentation.

Jusqu'au 05 avril 2020

Théâtre du Rond-Point

Dark waters, Todd Haynes, Mark Ruffalo

Rob Billot est un avocat du genre besogneux, de ceux qui se lèvent à l'aube pour préparer la salle de réunion mais qui ne sont pas conviés au déjeuner avec le client.

Même s'il vient d'être promu associé dans le cabinet où il travaille, Rob n'est manifestement pas du sérail : pas la bonne université, pas la bonne bagnole, pas le bon style. Au fond, il est resté un péquenot, comme ne manquera d'ailleurs pas de lui balancer, en public, le directeur juridique de DuPont de Nemours,

Car c'est à ce géant de l'industrie

chimique que va s'attaquer Rob, par loyauté à sa West Virginia

natale et à sa grand-mère qui lui a envoyé un éleveur bovin mal

dégrossi convaincu que la décharge jouxtant sa ferme, et qui

appartient à Dupont, fait crever ses vaches.

Jusqu'alors avocat spécialisé dans

l'environnement – du côté des pollueurs - Rob va basculer dans

l'autre camp, celui des victimes. Mais attention, notre héros n'est

pas flamboyant, ce n'est pas Erin Brokovitch ! L'interprétation

de Marc Ruffalo est fine et juste, et la sobriété générale du

film lui procure une puissance indéniable.

Tout commence comme un film d'horreur ;

l'on n'est jamais en sécurité, même lors d'une innocente baignade

tout nus dans un lac. Ici l'ennemi avance masqué, la pollution est

omniprésente mais savamment dissimulée par un industriel des plus

cyniques (pléonasme?!).

Si vous voulez vous remonter le moral

avec un combat à la David contre Goliath où les pauvres gentils

triomphent des méchants et où les vilains sont punis, ce n'est pas

la peine d'aller voir Dark Waters. Par contre, si vous êtes prêts à

affronter la réalité, y compris dans ce qu'elle a de plus noir,

alors vous ne devez pas louper ce très bon film.

Le cas Richard Jewell, Clint Eastwood

Richard Jewell est un loser même pas magnifique, un gros nounours trentenaire célibataire qui vit encore chez maman, qui aurait rêvé d'être flic et qui collectionne les armes.

Viré de la police municipale et même

de son poste de vigile, il se retrouve agent de sécurité aux Jeux

Olympiques d'Atlanta en 1996. C'est alors qu'il découvre un sac

piégé sous un banc et permet ainsi d'éviter un massacre.

Malheureusement pour notre héros, un

enquêteur du FBI s'acoquine avec une journaliste impitoyable pour

gâcher son heure de gloire et le transformer en suspect numéro 1.

La vie du pauvre Richard Jewel bascule alors dans un cauchemar

médiatique qu'il lui faudra affronter avec l'aide d'un avocat aussi

raté que lui et qui fut jadis son camarade de jeux vidéos.

Papy Eastwood saborde totalement cette

histoire vraie, et assez géniale, qui aurait pu (qui aurait dû !)

donner un très grand film. Certes, il est agréable de voir des

scènes à l'ancienne, avec des vrais figurants (plutôt que des

foules reconstituées par ordinateur) ; mais quelle lourdeur

dans la réalisation !

L'image est très laide : les

décors et les couleurs sont d'une pâleur dignes d'un mauvais

feuilleton télé. La scène de l'attentat est un modèle de

ringardise : ralentis appuyés, caméra subjective, gros plans

pathétiques sur la mère et la fille qui mourront justement au

moment où elles allaient partir etc.

Lorsqu'il veut nous tirer des larmes,

ce bon vieux Clint utilise systématiquement la bonne vieille

technique du gros plan progressif sur le visage, accompagné d'une

douce petite musique émouvante (trois notes jouées à deux doigts

au piano et puis envoyez les violons!).

Voilà pour la forme. Mais que dire du

fond, si ce n'est qu'on le touche ?

Le vétéran du cinéma se borne à

étirer sur plus de deux heures des scènes creuses et qui sonnent

faux. Il n'approfondit pas son sujet et ne propose ni psychologie du

personnage, ni réflexion sur la mécanique de l'emballement

médiatique, ni rien. Juste le spectacle d'un pauvre beauf gentil et

naïf qui est manipulé par un flic méchant et roublard. C'est trop

injuste, comme dirait Caliméro.

Après le dérangeant mais quand-même

moins raté American Sniper, Clint Eastwood continue de distiller

aussi subtilement qu'il le peut son discours Républicain et

pro-armes à feu : les fonctionnaires sont trop nombreux (police

municipale, gardiens du parc où a eu lieu l'attentat et autre FBI se

disputent la compétence du crime et semblent tous aussi nuls les uns

que les autres), avoir des armes à feu (et même des armes de

guerre) ce n'est rien tant qu'on est du côté des gentils, les

femmes sont fourbes et les médias sont vraiment rien que des

menteurs (Fake news!).

Pour nous résumer, ce Richard Jewell tient plus du navet que du joyau !

La voie de l’écuyer, Académie équestre de Versailles, sous la Direction de Bartabas, Opus 2020

Je ne connais pas le monde du

cheval et nourris presque de la méfiance pour ce milieu qui me semble parfois

excluant et autoritaire.

Mais la curiosité et, avouons-le,

un brin de fascination, m’ont donné envie d’aller voir ce spectacle avec ma

fille de six ans.

« La tradition est la déformation d’un message à travers les multiples maillons de la chaîne. Il arrive un moment où il faut revenir à l’origine ». C’est avec cette citation de Pierre Boulez puis une séance de kyūdō - trois archères tirent des flèches dans des gestes lents et solennels - que débute la reprise de l’académie équestre de Versailles, dirigée par Bartabas.

Le contraste de l’enceinte :

la sobriété de la pierre, du sable, du bois brut structurant les gradins et

balcons, la majesté des miroirs immenses et des lustres aussi légers

qu’imposants.

Les portes s’ouvrent, les chevaux

entrent…

Les tableaux se succèdent,

entrecoupés du passage d’un cavalier sur un magnifique cheval noir se déplaçant

gracieusement, où la musique cède place à des citations sur l’art équestre et

la science de l’écuyer. Il est question de dialogue en tête-à-tête avec le

cheval, d’humilité, d’abnégation, de répartition harmonieuse du poids, d’équilibre,

de sentiments, de cœur.

Et en effet, l’on n’est point ici

pour assister à une démonstration de force ou à de spectaculaires prouesses techniques.

Le spectacle qui s’offre à nos sens est bien plus subtil.

Tout y est sobre et majestueux :

les costumes, le lieu, l’apparat des chevaux, la musique.

Le contraste encore entre la

maîtrise et la rigueur qu’impose la discipline et la légèreté et la joyeuse

liberté.

Quel tendre tableau que ces

jeunes poulains gambadant librement, se caressant les uns contre les autres, se

roulant dans le sable.

Le spectacle, accessible à tous

publics, semble imposer le respect : par miracle, nous n’avons pas aperçu un

seul smartphone s’éclairer ou se brandir.

Personnellement j’ai regretté un

peu l’omniprésent fond musical ; j’aurais voulu mieux « sentir »

la présence des animaux, leur odeur, le son des sabots sur le sable, le

cliquetis des mors, le bruit du souffle exprimé par les nasaux.

Qu’importe, on savoure tout de

même cette délicieuse parenthèse de reconnexion au sensible.

Bref, allez-y, c’est une thérapie

de laquelle on revient comme d’une balade en forêt.

Quant à ce qu’en a pensé ma

fille : « c’était trop bien ! »

A l’issue de la représentation, nous sommes invités à visiter les écuries.

A partir du 17 février 2020

« La voie de l’écuyer »,

Académie équestre de Versailles, Versailles

Les samedis à 18h et les dimanches à 15h.

Tarifs : 16 à 25€.

Réservation obligatoire.

www.bartabas.fr

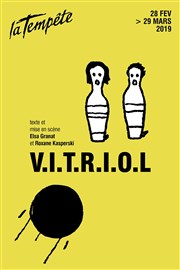

V.I.T.R.I.O.L. – Théâtre de la Tempête – Elsa Granat – Roxane Kasperski

Un fantastique voyage au fin fond de la complexité humaine et des différents niveaux de réalité. "Chaosmique !"

Trois comédiens, trois musiciens. Il n’en faut pas davantage

pour entraîner le spectateur dans un vertigineux voyage aux frontières de la

folie. Lui 1, Olivier Werner, entre seul sur scène sur un plateau composé d’un hémisphérique

cyclo blanc en fond de scène, et de différents plans sur tréteaux qui viennent

délimiter l’arrière du plateau et surélever la scène. Un canapé comme seul

symbole évocateur d’un intérieur. Une table carrée en avant-scène jardin sur

laquelle, Lui 1, donnera vie à ses personnages, ses craintes, ses délires. Pour

cela, il use de poupées de bois représentant les personnages, son ex-femme,

Elle – Roxane Kasperski - et sa nouvelle jeune conquête, Lui 2, interprété par

Pierre Giafferi.

Après avoir cité Garouste en entrant sur le plateau, Lui 1 joue avec ses poupées qui prennent soudain vie sur scène, une mise en abîme du théâtre dans le théâtre qui vient mélanger plusieurs dimensions d’une réalité fictive. Le spectateur comprend rapidement que le texte et le jeu de Lui 1 aura une importance fondamentale dans le déroulement de la pièce. Le spectateur comprend rapidement que la pensée et la force d’un texte tentaculaire seront les outils d’expression de la folie et constitueront devant les yeux du spectateur un vaste tissu mental, une mise en réseau presque infinie du sens et du non sens.

Lui 1 entre progressivement dans la fable et n’en sortira

plus, prisonnier de ses projections mentales et de sa fertile imagination. Il a

invité pour ses retrouvailles avec son ex-femme trois musiciens, une

violoncelliste, un percussionniste et un guitariste flutiste qui l’accompagnent

dans son discours. La partition sonore est une détonation, un déclencheur de

situations poétiques souvent joyeuses. Dionysiaque.

Le texte, morcelé, superbe de lambeaux, en anglais, en

italien, intègre des textes de Gilles Deleuze, de Félix Guattari, de Ronald

Laing et de Franco Basaglia, défenseur des droits des individus psychiatrisés

dans les années 1960. La réintégration de la complexité des individus, même

dans la folie, fait entendre une autre musicalité contre la médicamentation

thérapeutique actuelle et rappelle avec bonheur que d’autres chemins issus de

la psychothérapie institutionnelle, il n’y a pas si longtemps, étaient encore

possibles. En Italie, Basaglia réussit à obtenir la fermeture des asiles en

1978 avec la loi 180 dite Basaglia.

On se réjouit de l’intelligence du texte et du jeu des

comédiens qui alternent moments de violence, situations comiques, danses, rires

et angoisses. On saluera le jeu spectaculaire et virtuose d’Olivier Werner, fou

magnifique qui emmène dans son sillage les autres comédiens. Un théâtre bâti et

pensé pour un Lui protéiforme. V.I.T.R.I.O.L.

est l’acronyme de la locution latine : VISITA INTERIOREM TERRAE RECTIFICANDO INVENIES

OPERAE LAPIDEM, traduit ici par Explore tes entrailles et

découvre le noyau sur lequel bâtir une nouvelle personnalité. L’expérience est plus

que réussie. À voir.

Site du théâtre : https://www.la-tempete.fr/saison/2019-2020/spectacles/v-i-t-r-i-o-l-601

Jusqu'au 29 mars 2020.

De pierre et d’os

Voyage au pays des Inuit. Etrange récit et beau périple poétique.

Bérengère Cournut aime l'exotisme. Son premier roman nous faisait voyager chez les Amérindiens. Une immersion totale. Cela continue avec une nouvelle tribu dans le Grand Nord. Bienvenue chez les Inuit.

L'auteur ne va pas par quatre chemins. C'est une plongée radicale dans un univers si lointain et si proche de nous en même temps. Car l'âme des hommes est hantée par les mêmes démons. La civilisation ne cache pas nos misères existentielles qui se racontent ici de manière primitive.

Mais pas primaire. Bérengère Cournut suit le destin de Uqsuralik, une jeune eskimau qui va devoir survivre dans un monde froid et hostile. Loin de son clan, elle va apprendre la dureté du Monde et surtout elle cohabitera avec des hommes ambigus et une nature omniprésente jusque dans ses rêves et ses doutes.

Bérengère Cournut a visiblement fait des recherches et le récit d'une jeune femme perdue va s'entrecouper de poémes et de chants. Ils offrent un écho flamboyant et une profondeur étonnante à l'histoire. L'odyssée glisse vers une mythologie que l'on connaît peu et qui finit par nous charmer.

C'est totalement déroutant. Mais Cournut nous ouvre une porte sur l'inconnu. Et nous montre à quel point on peut en être proche.

219 pages - le tripode

César 2020 : Quand les César perdent le nord !

L’artiste César doit se retourner dans sa tombe. La statuette de l’artiste poétique et provocateur a dû encaisser les chocs d’une soirée mémorable par la division et la fragilité d’un monde du cinéma qui oublie son septième art. Le bronze poli de la statuette s’est progressivement changé en plomb.

On nous l’annonçait dans les médias depuis quelques temps, l’Académie des César, le monde du Cinéma est divisé. Non pas autour d’une question artistique de haute volée, non pas pour savoir si les Modernes s’opposent aux Anciens, non pas pour savoir quel courant artistique doit être primé, quelle actrice ou acteur magnifique devrait être récompensé. Non. Depuis quelques temps, les médias ont décidé de voler aux artistes leur soirée en faisant croire à tous que la Vox Populi, l’Académie, devait se prononcer sur la condamnation ou non d’un de ses artistes les plus renommés. L’Académie un tribunal ? Par quel raccourci honteux en est-on arrivé là ?

Florence Foresti, humoriste, a magnifiquement joué les

équilibristes en début de soirée en compagnie d’un Benjamin Lavernhe et d’un Alban

Ivanov, parodiquement drôle, comme ils savent l’être (Le sens de la Fête), de

la dynamique et culottée Laura Felpin déguisée en coach. La soirée aurait pu

être franchement drôle –intervention remarquable d’Emmanuelle Devos - et

permettre aux téléspectateurs de passer une belle soirée en faveur des films

qui les ont fait rêver.

Mais non, les multiples plaisanteries en filigrane de Foresti torpillent régulièrement en sous-marin l’artiste qu’il faudrait amener sur l’échafaud. En mêlant l’ironie à l’humour à répétition, elle tisse d’elle-même l’impossible en cas de victoire de l’accusé, elle entretient la division, gommant malgré elle toute rêverie possible et toute sortie honorable en cas de récompense.

Les malaises sont réguliers. Le sommet est atteint quand Aïssa Maïga se met à compter les noirs dans la salle pour livrer un plaidoyer sur le manque de diversité, quand ceux-ci, filmés et pris en otage dans la salle, semblent gênés : l’avaient-ils élus porte-parole ? Ceux-là même qui seront en partis primés à plusieurs reprises plus ou moins directement (Les Misérables).

Au-delà du droit à l’expression, on en vient à s’interroger sur l’utilité et le bien-fondé de cette intervention lors d’une cérémonie qui se veut une fête autour d’une famille d’artistes et non une famille de noirs, de blancs, de bleus ou de rouges, d’hommes, de femmes, sexuellement harcelés ou non, homosexuels ou non, chauves ou pas, petits ou grands, jeunes ou vieux, vivants ou morts, tous reconnus comme étant des artistes de films français. Le spectre séparatiste plane dans la salle... A partir de quel nombre est-on dans la diversité ? L'absurdité n'a pas de limites.

Foresti indique avec humour qu’elle a eu des difficultés à trouver des acteurs pour donner les récompenses. Honte. Si l’information est juste, faut-il avoir de l’orgueil ou de la lâcheté pour refuser un acte de récompense, de peur de voir son image bankable ternie par une soirée à haut risque ?

La soirée avance et se perd progressivement dans les divisions au détriment des récompensés qui peinent paradoxalement à faire valoir leurs émotions et à exister alors que cette soirée est faite pour eux. Des violons sont diffusés pour indiquer à tous qu’ils doivent se taire et conclure plus rapidement.

Faut-il avoir perdu le nord pour laisser de la place à ce qui ne doit pas en avoir et tuer dans l’œuf ce qui devrait être : l’émotion, la joie, le bonheur, les remerciements. Varda doit pleurer de là où elle est.

Clou du spectacle ! Enfin ! On l’attendait tous ! Pour Twitter ! Pour les tabloïds ! Pour un nouveau tour de piste médiatique. Pour de la chique et du mollard ! Et plus pour une cause légitime inaudible dans ce cadre. Haenel, de robe vêtue, magnifique dans le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, s’enflamme, attisée par les piques d’humour d’une Foresti complice toute la soirée sur le sort à réserver à l’accusé malgré ce qu’elle annonçait au début. La réalisation de Polanski est récompensée. Haenel s’en va. Haenel crie. Elle répond à la rue et aux pancartes dans la rue : "Adèle déploie nos ELLES". L’Académie des Césars a jugé qu’il s’agissait d’une très belle réalisation, confirmé par plus d’1 millions 400 000 entrées, malgré la cabale médiatique lancée peu de temps avant la sortie du film. Ne pouvait-il pas réaliser un film exécrable sur J’accuse, demander de mal jouer à un Jean Dujardin, victime collatérale absente de la salle comme s’il avait attrapé une maladie honteuse. Il n’aurait pas dû être nominé ma petite dame. Trop tard. L’excellence de l’artiste a joué un mauvais tour.

Foresti twitte quelque temps après un ECOEUREE et ne conclut

pas la soirée. Le piège de l’humour décalé s’est refermé sur elle à cause d’un

jugement –même humoristique- précoce qui

n’avait pas sa place dans cette soirée, ni dans un état de droit. Le combat

féministe, juste en droit, peut réclamer justice, manifester, accuser mais n’a

pas compétence pour juger et formuler une peine avant la Justice elle-même. Les

dérapages contrôlés de l’humour auront malheureusement amené leur conductrice

dans le décor, dans un mélange de rôle qui ne pouvait mener qu’à l’impasse.

On se félicite pour tous les primés, pour Les Misérables, Parasite, Papicha, La Belle époque, La Nuit des sacs plastiques, les autres films et leurs artistes. Tous. Dans leur diversité, avec leur propre histoire. Tous. L'Académie a tenu bon. Heureusement. La justice fera le reste.

César du meilleur film : Les Misérables de Ladj

Ly.

César de la meilleure réalisation : J’accuse de

Roman Polanski.

César de la meilleure actrice : Anaïs Demoustier pour son

rôle dans Alice et le Maire.

César du meilleur acteur : Roschdy Zem pour son rôle

dans Roubaix, une lumière.

César du meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud

pour son rôle dans Grâce à Dieu.

César de la meilleure actrice dans un second rôle : Fanny

Ardant pour le rôle de Marianne dans La Belle Epoque.

César du meilleur film étranger : Parasite du

Sud-coréen Bong Joon-ho.

César du meilleur premier film : Papicha de Mounia Meddour.

César du meilleur scénario original : Nicolas Bedos pour La Belle Epoque.

César des meilleurs décors : Stéphane Rozenbaum

pour La Belle Epoque.

César des meilleurs costumes : Pascaline Chavanne

pour J’accuse.

César du meilleur espoir féminin : Lyna Khoudri pour

son rôle dans Papicha.

César du meilleur espoir masculin : Alexis Manenti

pour Les Misérables

César du meilleur court-métrage d’animation : La

Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel.

César du meilleur long-métrage d’animation : J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin.

César du meilleur documentaire : M de Yolande

Zauberman.

César du meilleur film de court-métrage Pile Poil de

Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller.

César du public : Les Misérables de Ladj Ly.

César du meilleur son : Nicolas Cantin, Thomas

Desjonquères, Raphaëll Mouterde, Olivier Goinard et Randy Thom pour Le

Chant du loup.

César de la meilleure adaptation : Roman Polanski

et Robert Harris pour J’accuse, d’après le roman D. de Robert

Harris.

César du meilleur montage : Flora Volpelière pour Les

Misérables.

César de la meilleure photographie : Claire Mathon

pour Portrait de la jeune fille en feu.

César de la meilleure musique originale : Dan Levy

pour J’ai perdu mon corps.

Les Misérables

Spectaculaire plongée dans la banlieue désespérée et désespérante. Et on a même droit à un très chouette thriller. Le César du meilleur film de l'année est mérité.

Les flics harcèlent les jeunes. Les religieux cachent des idées plus sombres. Les dealers sont toujours aussi violents. La banlieue. Son quotidien. Ce sinistre constat dans une France championne du Monde!

On pourrait avoir droit à tous les clichés sur cette réalité qui explose de temps en temps à la figure de la société et des médias. Ladj Ly est un réalisateur plus malin que les autres. Il fait d'abord un film de cinéma.

Il fabrique un véritable polar qui pourrait ressembler aussi à un western tellement il y a de nombreux hors la loi dans ce film cinglant et direct. Pour nous plonger dans cet enfer urbain, le réalisateur installe un nouveau policier dans la bac de Montfermeil, dans le 93. Il découvre les méthodes douteuses de ses collègues et surtout la haute toxicité des cités, où des gamins sont livrés à eux mêmes.

Avec un simple drone, un petit garcon va mettre le feu aux poudres. Mais nous ne sommes pas dans le pur manichéisme avec des flics véreux et des innocents qui rêvent d'une potentielle révolte.

Le film multiplie les personnages pour offrir une extraordinaire complexité à une étrange course poursuite qui ressemblerait aux meilleures heures de John Carpenter par exemple. Comme ce cinéaste, Ladj Ly extrapole à peine pour nous faire rentrer dans un récit haletant. Carpenter a toujours été un violent commentateur de la société à travers ses séries B. Ly est un peu pareil. Le film est divertissant mais ne cache pas sa hargne et sa colère.

La détermination des comédiens est immense. Les dialogues sont effectivement des duels au soleil. Les plans en hauteur de la cité est une respiration. La fin est surprenante et lourde sens. Polar social, c'est le film francais que l'on attendait!

Avec Damien Bonnard, Alexi Manenti, Djebril Didier Zonga et Issa Perica - Le Pacte - 20 novembre 2019 - 1h42

Le traître

Nominé comme meilleur film étranger aux César 2020, retour sur une chronique publiée à sa sortie : " Allez c'est le moment de Noel, on écoute des chants de Noel et de vieilles chansons rétro. On est nostalgique d'une époque où les voyous étaient classes et avaient de l'honneur. C'est ce que semble regretter le prestigieux Marco Bellochio!"

On a du mal à croire qu'il s'agit du même type qui avait fait vibrer la croisette avec un Diable au Corps ridicule. Désormais il est un cinéaste majeur, au langage cinématographique complexe et à la liberté de ton assez impressionnante.

Mais peut être va t il un peu trop loin avec ce très long métrage sur la mafia de Palerme. Tommaso Buscetto. Voilà la biographie que veut nous conter le cinéaste italien. L'homme qui a parlé au juge Falcone. L'homme qui a cru que la Cosa Nostra avait de l'honneur. L'homme qui a fui la Sicile et qui pourtant reviendra tout le temps en Italie, pour dénoncer les tristes desseins de l'organisation.

Sur ce personnage ambigu, Bellochio organise un immense réquisitoire sur cette Italie un peu trop silencieuse, qui s'arrange avec des personnage pas très respectables.

Aidé par un Pierfrancesco Favino, massif et inquiet, le réalisateur fabrique un anti héros incroyable qui fascine. Car ce type porte sur lui tout le poids de la fin des valeurs.

Il ne montre rien mais tout en suggestion, le réalisateur le coince dans des retranchements moraux qui interrogent aussi le spectateur. Passionnant. Hélas, la mise en scène souvent fluide s'attarde un peu trop sur les détails.

Les procès poussent à la folie. Bellochio est plus ou moins un moraliste. Il a bien observé la société dans laquelle il vit. Il dénonce mais il prend bien son temps pour théâtraliser cette mafia affolée par l'argent et la drogue.

On tient bien à notre personnage central mais trop souvent, le temps est long. Il y a de belles idées mais Bellochio appuie trop longtemps là ou ca fait mal. C'est dommage car le film a des qualités énormes. Il s'agit de cinéma. Mais le cinéma c'est aussi l'art de l'elipse!

Avec PierFrancesco Pavino, Maria Fernanda Fervino, Fabrizio Ferracane et Luigi Lo Cascio - 30 octobre 2019 - ad vitam - 2h30

The detection club

Association d'auteurs anglais de romans policiers, le Detection Club mène l'enquête et nous rappelle les vertus jouissives du genre.

Les dix regles d'or du roman policier:

1/ le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire.

2/ le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles

3/ L'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré

4/ Des poisons inconnnus ne peuvent être utilisés

5/ Aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire

6/ Aucun accident ne doit aider le détective

7/ Le détective ne doit pas commettre lui même le crime

8/ Le détective ne doit pas utiliser les indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire

9/ Les observateurs ont le droit de tirer de présenter leurs propres conclusions

10/ Il ne doit pas être fait usage de jumeaux.

Voilà les valeurs défendues par le Detection Club, qui réunit depuis les années 30, des romanciers passionnés par l'investigation. On y trouve Agatha Christie, GK Chesterton ou encore l'Américain John Dickson Carr. Ce sont des sommités dans leur domaine.

Ils aiment se retrouver pour disserter sur leur art. Mais un mystérieux milliardaire invite les auteurs sur son île perdue dans les Cornouailles. Roderick Ghill ne croit qu'aux mathématiques. Il a inventé un robot. Il pense que l'algorythme gouvernera le Monde. Il agace ses hôtes avec ses rêves fous. Pendant la nuit, le nabab disparait!

Jean Harambat met en place alors une délicieuse enquête à l'ancienne avec des enquêteurs bavards et rigolards, des suspects nombreux et une police qui se résout à être spectatrice.

Avec ses études de philosophie, le dessinateur a une fois de plus toutes les armes pour nous offrir un super divertissement où les réflexions ne sont pas anodines. Les régles sont faites pour être transgressées.

Comme un bon polar, la bédé est un reflet déformé de nos inquiétudes et nos faiblesses. Tout ca se fait dans un raffinement certain. Harambat croque le passé pour mieux dépeindre notre présent.

Mais avant tout, Le Detection Club est un bédé enlevé, intelligente à l'intrigue digne d'un roman des années 40 ou 50. On s'amuse beaucoup. On est heureux de redécouvrir ces écrivains décalés et brillants. So british!

Dargaud - 130 pages