Deluxe hotel room

Deluxe Hotel Room est une adresse conseillée et bien agréable.

C'est le second album de la jolie Lucette, chanteuse du Canada mais qui ne tentera pas à faire exploser les fenêtre avec sa voix et une bonne dose de mauvais gout. lucette ne cherche pas la lumière. Son premier album affirmait que le noir était une couleur.

Cette fois ci elle nous donne un rapide rendez vous (28 minutes). Mais elle fait rêver avec la promesse d'une adresse prestigieuse. Il faut se laisser tenter. Quand on sait que Sturgill Simpson qui gère le lieu, on est plutot rassuré.

Pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme (ou qui n'ont pas vu le dernier film d'horreur de Jim Jarmusch), il s'agit d'un artiste de country très indépendant qui n'a pas peur d'emprunts à d'autres genres et qui sait mettre les tripes sur la table. La jeune femme ne triche pas. Ses chansons sont courtes et incisives.

Elles vont à l'essentiel. Il y a beaucoup d'émotions. Dans les paroles ou les instruments. On reconnait la sensibilité de Simpson mais le talent est bien celui d'une chanteuse qui a retranscrit tous les spleens qui peuvent se cacher dans une chambre d'hotel. Même luxueuse.

Cela donne un disque étrange qui place la demoiselle dans une suite que peut fréquenter une Marianne Faithfull ou Fiona Apple. Juste pour la réhabilitation du saxophone dans une chanson, Deluxe hotel room mérite le maximum d'étoiles!

Rock creek - 2019

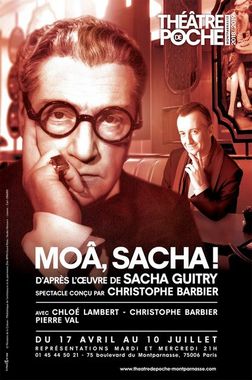

Môa, Sacha, Christophe Barbier, Théâtre Poche Montparnasse

Formidable. Voilà qui résume la prestation de Christophe Barbier et des deux autres comédiens (Chloé Lambert et Pierre Val).

Volontairement, le « journaliste qui a un avis sur tout », comme il le précise avec humour dans la pièce, est le grand Sacha, mais également son double. Et différent. Comme son prédécesseur, il réinvente. Loin de l’élégante veste intérieure de Guitry, il a opté pour un peignoir rouge informe. Mince, quand l’autre était imposant, sa coiffure, ses lunettes, tout le rappelle pourtant. Et c’est ça, le miracle. Guitry est là, avec nous, qui ne l’avons pas connu, mais l’imaginons parfaitement ainsi, lorsqu’il est interrogé par un juge en août 1945, pour des soupçons de collaboration, et ne peut s’empêcher de jouer avec les mots.

Mais ce « prélude » n’est qu’un voyage à travers la vie du grand homme : son œuvre, ses amours, ses personnages… Et lui, lui, quel personnage !

Guitry est partout présent ici, dans ses mots, ses opinions, sur la vie, l’argent, la mort. Et surtout, les femmes, qu’il a tant aimées. On songe surtout à trois d'entre elles : Yvonne Printemps, Jacqueline Delubac, Lana Marconi. Bien sûr, elles avaient une vie, voire une carrière, avant Guitry, mais que seraient-elles devenues sans lui ? Sans ce mécène, ce Pygmalion, sensible et cynique à la fois…

Il a aussi permis à l’ineffable Pauline Carton de jouer les bonniches, les gouvernantes effrontées, les concierges… Après lui, d’autres y ont pensé.

Christophe Barbier, qui a conçu le spectacle, a fait le choix d'une mise en scène originale. Par moments, alors qu'on s'y attend le moins, il redevient lui-même et apostrophe ses deux acolytes qui, eux aussi, se transforment. Celui qui joue tout à la fois le juge et le père, l’écrasant Lucien Guitry, c’est le comédien Pierre Val, qui change de peau, de style sans aucune difficulté, avec naturel, humour et aisance.

Quant à Chloé Lambert, elle EST les cinq femmes de Sacha Guitry. « Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre,» (Paul Verlaine).

Et dans ses robes charleston, ses manteaux, ses tenues parfois sensuelles et souvent chic, on y croit, à chaque seconde. Ses trouvailles scéniques (choix de l’ombre, paravent ou lumière), les chansons qu’elle fredonne, lui confèrent une touche supplémentaire de talent. Frissonnante à la fin, je fais un rêve : avoir connu Sacha, Lana, Jacqueline, Yvonne et les autres.

Moâ, Sacha !

Théâtre de Poche-Montparnasse, jusqu’au 10 juillet 2019, les mardis et mercredis à 21 H

Nothing great about Britain

C'est le plus grand psychodrame du moment: le Brexit. Un scénario imprévisible. Des rebondissements qui vont jusqu'au grotesque.

Les hommes et femmes politiques sont devenus fous. Les crétins de tous les cotés se sentent importants. Les familles se déchirent sur le sujet. Le Royaume Uni n'a plus grand chose de cohérent. Reste la musique.

C'est la seule bonne nouvelle qui nous arrive de là bas! Des tonnes et des tonnes de bons disques. Et depuis quelques mois, ce sont les rappeurs qui sont les meilleurs élèves d'une musique qui ne tergiverse pas avec l'exigence et surtout la musique.

De la bonne. Pas des beats ou de l'autotune redistribués d'un ordinateur. Des instruments ou des boucles qui revivent le réel. De l'osmose entre artistes. Loyle Carner ou Little Simz nous ont offert de grands disques! Et ca continue avec Slowthai, qui a tout pour être la grande révélation du genre.

Dans cette famille quasi royale, ce jeune de Northampton est le cousin un peu dégénéré ou le bouffon qui se permet de dire la vérité. Le rappeur est d'une clairvoyance sombre et bavarde sur l'état de son pays.

Il va donc puiser son énergie dans ce désespoir et le désenchantement. Ce qui nous revient aux oreilles, c'est un disque rageur comme on n'en fait plus. Effectivement, le bonhomme n'a pas l'air de vouloir plaire à tout prix. Son nihilisme a quelque chose d'épique.

Il mord. Il hurle. Il rigole. Slowthai s'en sort par la musique. Il aurait pu devenir le héros d'un petit fait divers qui aurait sûrement inspiré Ken Loach. Sa crise de nerf peut donc traverser les frontières qui vont bientot se refermer sur le pays. Plus brutal que les autres nouvelles gloires, son rap est redoutable.

Tout doit être dans cet accent anglais, si loin et si proche. Si précis et si stéréotypé. Le charme opère. Car finalement le rappeur sale et méchant n'est que le digne descendant des Sex Pistols et les clowns tristes qui ont secoué la musique et les sociétés!

The dead don’t die

Après les vampires, l'indépendant Jim Jarmusch se mesure aux morts vivants. Le résultat est évidemment particulier.

Car le cinéma rock'n'roll de Jim Jarmusch est déjà un genre en soi. Un espèce de cinéma sur le spleen existentiel. Son cinéma tourne autour des marginaux ou des gens trop ordinaires pour être des héros. C'est le cas du duo de "guerriers" de The dead don't die.

Deux policiers. Un vieux et un jeune. L'un semble ailleurs et l'autre semble plus intéressé par le cinéma que par son métier. A Centerville, il fait bon vivre. Seul un ermite gène le quotidien très calme, presque éteint de cette toute petite ville perdue.

On y retrouve le fermier facho, le vieux solidaire, le petit geek ou les adolescents têtes à claques. Des clichés dans le film de zombie, il y en a des tonnes et Jim Jarmusch les embrasse avec cette impression de jemenfoutiste élégant.

D'ailleurs son film ne va pas prendre vraiment en compte le raz de marée autour du genre, de L'armée des Morts jusqu'à Walking dead en passant par World War Z. Jarmusch remonte à la source, au cinéma de Romero bien sûr mais aussi Ed Wood et quelques bisseries mythiques où l'on peut croiser Bela Lugosi.

Alors il ne faut pas chercher un spectacle efficace. Non, Jarmusch refuse le sérieux mais entreprend de faire un film presque social, entre son sens du cadre assez fascinant sur une ville déjà morte, et des créatures perdues dans la société de consommation.

Pour lui, nous sommes tous des zombies, des pantins. La nonchalance peut agacer mais elle a le mérite de prendre du recul sur tous les clichés du genre. Trop malin, Jarmusch n'est pas tout à fait à l'aise avec ces monstres mais le résultat est évidemment singulier et ce n'était pas gagné puisque le genre est presqu'une norme désormais!

Avec Adam Driver, Bill Murray, Chloe Sevigny et Tilda Swinton - Universal - 14 mai 2019 - 1h40