Dans ton coeur, Akoreacro, Pierre Guillois, Rond-Point

Pierre Guillois, le metteur en scène de Les gros patinent bien (qu'on avait adoré à État-Critique) s'associe avec la troupe Akroreacro pour faire rentrer le cirque au théâtre.

Dans une usine qui évoque Playtime ou les Temps modernes, un homme et une femme se rencontrent et l'on assiste à la naissance d'un couple, à son installation dans un appartement, à l'arrivée de leurs enfants et à ses déboires. L'histoire n'est pas compliquée, elle est facilement accessible et compréhensible, même par de jeunes spectateurs.

Tous ces épisodes assez banals de la vie de couple sont magnifiés par l'extraordinaire troupe Akroreacro. La charge mentale de la jeune mère de famille est abordée avec une belle poésie : elle ne touche littéralement plus terre. Et lorsque l'homme fait des galipettes avec sa maîtresse, elles sont particulièrement acrobatiques ! Mais sa femme fait face avec détermination. C'est une battante, comme nous le prouverons les chorégraphies de bastons.

On admire le travail des circassiens, véritables athlètes de la piste, on apprécie la beauté des corps sculptés (dont les performers s'amusent à l'occasion d'un numéro de cabaret drôlissime) et l'on est épaté par le travail collectif. Quelle confiance ils doivent dans leurs partenaires pour réaliser ces voltiges !

A certains moments, j'étais émerveillé, bouche et yeux grands ouverts, complètement scotché par la vision de ces corps qui défient l'apesanteur. C'est exactement pour cela que j'aime le spectacle vivant et les performances physiques (et tout particulièrement la danse). Mes filles de 5 et 10 ans étaient elles-aussi captivées par le spectacle.

Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, le cirque ne rétrécit pas en quittant le chapiteau. Au contraire, ce qu'il perd en espace scénique, il le compense grâce à la narration et la mise en scène qui mettent en valeur les numéros. En parallèle, c'est le théâtre qui prend une autre dimension, notamment grâce à la présence des musiciens qui nous enchantent.

J'ai aimé que la représentation dépasse le simple enchainement de numéros, que le cirque mette un pied dans la théâtralité, avec un un vrai fil conducteur narratif. Dans ton cœur nous fait rire, retenir notre souffle et nous attendrir pour ce couple qui se débat dans le quotidien.

Les acrobates et musiciens d'Akroreacro apportent au théâtre un vent de joie sincère qui souffle jusqu'après la représentation !

Jusqu'au 26 mai 2024

Théâtre du Rond-Point

Durée 1h15 - à partir de 6 ans

de 8€ à 38€

Kevin, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Rond-Point

A l'entrée, on nous remet un carton format A4 avec une grosse flèche dessinée dessus. Lorsqu'on est tous assis démarre un petit sondage auquel on répond en direct grâce à sa flèche. Ce petit jeu nous amuse visiblement tous, et nous ne pouvons nous empêcher de rire devant l'incongruité des questions (dont on comprendra plus tard à quoi elles font référence).

Puis arrivent sur scène Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, deux profs dont vous avez peut-être déjà vu une vidéo sur internet expliquant que, si vous faites des fautes quand vous écrivez, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de l'orthographe.

Dans le spectacle Kevin, il n'est pas question de langue mais d'éducation, carrément. "On s'est demandé à quoi ça sert l'école. Et à qui ça sert ?"

Pendant une heure et quart, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron nous bombardent de faits, de chiffres, d’anecdotes sur les systèmes éducatifs français et belge qui ont la particularité d'être aux deux dernières places du classement de l'OCDE en ce qui concerne l'égalité des chances à l'école. Les deux conférenciers nous démontrent comment et pourquoi, en France et en Belgique, la richesse des parents est le facteur prédominant dans la réussite scolaire des enfants.

Au gré du spectacle, on apprend ainsi qu'il y a un lien entre prénom et mention au baccalauréat, qu'il existe des pays sans bonnes écoles, qu'il existe un programme invisible, ou encore que certains élèves souffrent de résignation acquise. Le fond du propos est parfois légèrement désespérant ; "la sociologie, ça pique. Et la sociologie de l'éducation, ça pique fort."

Mais rassurez-vous ! Ce spectacle n'est pas que documenté, il est surtout très drôle.

Grâce au talent de conteurs des deux compères et grâce à des infographies rigolotes et efficaces qui défilent derrière eux, les nombreuses données et informations sont toujours présentées de façon dynamique et ludique. C'est loin d'être un cours ennuyeux ! A la fin du spectacle, mon voisin de derrière s'est exclamé : "C'était génial ! En fait, c'est comme un documentaire, mais en live."

Surtout, le côté interactif du spectacle instaure une très bonne ambiance dans la salle ; c'est tous ensemble qu'on participe, qu'on joue, qu'on rit ou qu'on est atterré. C'est un très beau moment collectif d'apprentissage.

Jusqu'au 11 mai 2024

Théâtre du Rond-Point

Durée 1h15

Comment vont les vieux ?

Bon alors comment vont nos vieux ? En ce moment les syndicats et les patrons se creusent la tête pour savoir ce que l’on va faire de nos vieux employés qui, à 50 ans, seraient un problème social ou des boulets de l’entreprise.

Nous aussi, dans les pages musicales de ce site, on se fait du souci pour nos vieux. On se demande comment ils vont et, surtout, certains groupes devraient-ils vraiment continuer à nous offrir des disques plus ou moins inspirés ? Est ce que c’est beau de vieillir quand on est un rockeur ?

C’est toujours le trouble que proposent de vieilles stars sur le retour qui ont tout connu, de la gloire aux pires excès. Un nouvel album de Libertines nous inquiète toujours un peu. Après toutes les folies de Carl Barat et Pete Doherty, est-ce que l’osmose des débuts va réapparaître ?

Run Run Run montre en tout cas que le groupe a visiblement envie d’en découdre. Ce que confirme le second titre, Mustangs qui finit même par un rire. The Libertines semble être en forme. Et cela continue par le tonitruant I have a Friend.

Puis cela se calme. Les gaillards sont plus sages et le titre de l’album prend enfin son sens : All quiet on the Eastern Esplanade. Quand Pete Doherty prend les rennes, le style se fait plus doux. Quand Barat branche sa guitare, c’est pour réveiller l’auditeur dans une joyeuse ambiance presque adolescente. Cela fabrique une ambiance étrange où le groupe lance tout dans la bataille. Le disque est inégal mais laisse à penser que le groupe a encore des choses à dire. On est vraiment content de les retrouver.

Ce qui est certain avec Vampire Weekend, c’est que le groupe continue de se remettre en question. Maintenant qu’ils sont installés dans l’industrie musicale, le nouvel opus donne l’impression d’être surchargé. Only God Was Above Us est un disque plein d’effets et d’arrangements spectaculaires.

Chaque morceau est assez nébuleux. La formule des débuts, assez dépouillée, proche de l’afrobeat, est devenue un savant mélange mélodique ou le chanteur Ezra Koenig ne se perd pas. C’est un disque qui en fait trop mais il le fait bien. On pense aux grosses gâteries de Brian Wilson, le leader fou des Beach Boys. C’est énorme mais c’est bien fait.

C’est une œuvre dense qu’ils proposent. Les membres du groupe n’ont pas peur des énormités et les assument avec une aisance assez rare. C’est virevoltant et entraînant. On se fait totalement avoir par l’esprit gargantuesque du projet. Effectivement, Dieu pourrait écouter ce disque tellement il semble marqué par une croyance. C’est un disque qui délire avec une grâce assez rare et il faut bien l’avouer : après tout ce succès, ils nous bluffent.

Autres vieux qui vieillissent avec une certaine élégance: Elbow. Leur dixième album donne de bonnes nouvelles de ce groupe atypique dans l’univers pop anglaise. De Manchester, ils continuent de creuser leur style, entre mélancolie élégante et recherches mélodiques.

Comme les Libertines, on les entend sur leur album Audio Vertigo, papoter, apprécier leur processus de création et ils veulent toujours en découdre. Guy Garvey, voix de ténor, ne se lasse pas des idées expérimentales de ses camarades. On est toujours surpris par leur façon de recomposer des titres si différents les uns des autres. Toujours structurés par la voix folle de Guy Garvey. Une fois encore, Audio Vertigo est une œuvre variée qui va vers des espaces inconnus. Clairement le groupe se réinvente. Si Vampire Weekend fait un peu penser à Paul Simon, Elbow rappelle l’ouverture d’esprit de Peter Gabriel. Le nouveau disque est encore un véritable voyage. C’est ce que l’on aime chez eux, ils acceptent le changement et ne s’interdisent rien. Chaque album est différent. Oui, les vieux sont une force, une voix qui nous montrent qu’il n’y a rien à craindre de vivre des expériences plus ou moins dures s’il y a quelque chose à en ressortir.

The libertines - All quiert in a eastern esplanade

Vampire Weekend - Only God was Above Us

Elbow - Audio Vertigo

Chroniques de Téhéran

La question du moment au cinéma, c’est filmer l'innommable. Sans le montrer car il n’apporte que le dégout ou le refus de regarder. Les réalisateurs ont l’air de chercher une vision artistiques à des situations alarmantes. C’est le cas du film La Zone d’Intérêt, mais plus urgente semble la nécessité de voir ce petit film discret qui raconte le réel terrifiant du peuple iranien.

Il pourrait faire office de témoignage. On sait que les réalisateurs iraniens sont surveillés ou arrêtés par les autorités iraniennes. Et quand un film de ce pays arrive sur nos écrans, c’est une victoire.

Chroniques de Téhéran est une œuvre concise, courte et sublime. Une vision urgente d’une société qui ne tourne pas rond, où les dogmes religieux font faire n’importe quoi à toute une population et une administration.

Ali Asgardi et Alireza Khatami ont réalisé en sept jours une série de scènes sans lien apparent. Un type veut donner le prénom de David à son fils. Une petite fille doit s’habiller pour l’école. Une femme cherche son chien dans un commissariat. Etc. D'autres personnages vont se retrouver dans une situation humiliante. Tout relève de l’anecdote et tout finit dans une folie rigoriste qui broie l’individu au nom de Dieu. Constamment. Jusqu’à l’absurde.

Le style est simple: un plan fixe et une voix off pour représenter l’autorité. Dans ce plan fixe, on voit des personnages maltraités et rabaissés. Cela apporte même une sorte d’humour particulièrement acide. Mais le rire semble être un peu le seul rempart à tant de haine ordinaire.

Le fond est cruel et la forme affirme cette discrète opposition qui semble peu de chose face à un régime autoritaire implacable. Comme la dernière scène, d’une poésie inattendue, on espère, on se réjouit. On rêve de la fin d’un monde. Les deux auteurs trouvent encore de l’optimisme. L’art prend le pouvoir pour dénoncer la réalité. Et nous laisse avec un sourire étrange qui nous questionne. Quand le cinéma devient nécessaire...

Au cinéma le 13 mars 2024

Avec Bahman Ark, Arghavan Shabani, Servin Zabetiya

ARP - 1h17

Tomber en amour : Master Piece, Molto Morbidi et Chartreuse

Le silence, l'éloignement, l’indifférence, la déception… mais où se termine l’amour ? Peut-être y a-t-il des attentes et des stéréotypes qui nous poussent vers des histoires d’amour qui finissent mal en général. Et puis, il y a un amour qui va vous pousser à bouger, échapper aux facilités et à créer votre propre voie.

Les artistes peuvent faire cela : s’imposer ou mourir. On sent qu’ils veulent sortir du lot et montrer à quel point ils sont vivants lorsqu’ils avouent leurs faiblesses, leurs forces et leur propre chemin. Ils réclament de l’amour.

C’est le cas de Master Piece, de son vrai nom Peace Okezie. Il a un gros look de rappeur et semble sortir d’un pub dégradé d’une banlieue sordide du Royaume-Uni. Depuis 2019, il se faisait remarquer par un mélange de punk et de rap. Et cela se confirme avec son album, How to make a Master Piece, qui ressemble à une déclaration de guerre ou de gloire, c’est son votre sensibilité.

Son rock est vorace. Il vient du bitume et le bonhomme joue parfaitement sur tous les mondes qu’il fréquente. On pense au premier album d’Oasis car le gaillard se montre féroce et a vraiment envie d’en découdre pour montrer son solide caractère.

En trente minutes, Master Piece récite tout ce que l’on aime dans la pop anglaise, ce savant mélange de culture lads et de dextérité musicale. C’est un disque qui virevolte et qui nous plonge dans la personnalité étonnante d’un artiste qui ne veut pas se laisser aller à la facilité. Il y va. Il gonfle les muscles et surtout se révèle avec une volonté qui force le respect. Impossible d’être indifférent.

C’est aussi l’effet que fait Swan Wisian, qui se cache derrière le nom assez mystique de Molto Morbidi. Son premier disque, String Cheese Theory, est déconcertant mais séduit rapidement.

Car la demoiselle a une voix incroyable qui se laisse aller à toutes les expérimentations. On peut réduire rapidement le disque à un effort élégant de synth-pop mais on entend bien plus de choses qu’ailleurs. Molto Morbidi ne vous décevra jamais.

La musique fait dans la bidouille mais la Française possède une voix qui vous fait fondre et vous charme en quelques notes de musique. Le synthétique fait sortir la chaude et complexe voix. Certains morceaux rivalisent avec Kate Bush et Portishead. Le plaisir musical est immense et on n’en attendait pas autant.

Enfin en termes de choix périlleux mais assumés, le premier album de Chartreuse est une jolie pépite qui nous montre qu’il faut être ce que l’on est et que l’on doit de respecter ce que l’on aime. C’est un disque de passion et de désir.

Pour Morning Ritual, on ne trouve jamais vraiment les mots. C’est inconditionnel. Le talent ici est une vraie évidence. La mélancolie devient quelque chose d’héroïque et les quatre musiciens trouvent une saveur sucrée et chaude comme la fameuse liqueur.

Le quatuor nous berce en nous racontant. Leurs mélodies versent vers une répétition qui captive et les voix sont dans une harmonie élégante. On entend nos émotions, nos ressentis et nos interrogations. On reste silencieux devant tant d’humanité posée sur un son qui s'approche d’une trip hop artisanal et si vivante. De leurs imperfections et de leur nouveauté, ces trois groupes nous rappellent à quel point, il est bon d’être passionnés, amoureux et convaincus.

Godzilla vs Kong: le nouvel empire

Bienvenue sur la planète du singe!

Attachez vos ceintures. Mettez votre cerveau sur off. Et appréciez. Car la rencontre entre les deux monstres se fait désormais sur un mode léger, moche et franchement rigolo. Hollywood est en crise et ce nanar XXL prouve bien que l’industrie américaine est très mal en point. Mais vaut mieux en rire !

Car on rigole souvent dans ce nouveau film du fameux Monstroverse, sorte de club de rencontres entre grosses bestioles gluantes et deux stars du genre : King Kong et Godzilla. Comment les faire cohabiter? En rédigeant un scénario tout simplement aberrant et foutraque.

Donc depuis le premier film de Gareth Edwards en 2014, il s’est passé beaucoup de choses et maintenant Kong vit sur la Terre Creuse, endroit où la gravité a réalisé quelques folies géographiques et se révèle être un parc d’attractions pour créatures avec de nombreuses dents pointues. Kong s’y épanouit.

Mais son copain Godzilla lui manque. Celui-ci détruit les monuments historiques du Monde entier pour nous débarrasser d’aberrations gigantesques. Heureusement les deux monstres vont se retrouver lorsqu’il faudra faire face à un méchant singe géant qui a trop regardé la Planète des Singes, justement…

On pense beaucoup à la célèbre saga mais pas que : le réalisateur Adam Wingard lorgne clairement sur Flash Gordon, chef d'œuvre kitsch qui brûle toujours les rétines. Ou les Gardiens de la Galaxie pour la musique vintage et un sound design sorti d’un film eighties. Les couleurs sont criardes. Le scénario s’autorise tous les excès graphiques et comme la gravité, tout perd son sens d’une scène à l’autre. Il n’y a rien à comprendre dans ce nouvel opus.

Plus c’est con, plus c’est bon. Ici les acteurs débitent des tonnes de dialogues pseudo scientifiques qui ne servent à rien si ce n’est justifier l’injustifiable. Le sidekick de service est insupportable. le mini Kong mérite des torgnoles (et il en prend). La belle Rebecca Hall fait des grands yeux qui semblent en dire plus sur l’absurdité de sa présence pour expliquer juste des combats de catch entre bestioles plutôt que caractériser le récit déjà très light.

Et tout cela se passe dans un univers tout en numérique qui ferait passer Avatar pour un documentaire du Commandant Cousteau. C’est d’une laideur rare et ça semble assumé. A Hollywood, on se fout de tout et de tout le monde. Pourtant le réalisateur arrive à éviter le cynisme. Finalement certains épisodes japonais de Godzilla étaient tout aussi crétins. Ce Nouvel Empire aurait dû être une catastrophe et avec tous ses vilains défauts, on finit par le trouver sympathique…

Kong et Big G restent toujours un plaisir régressif. Mais là, ça va au delà !

Au cinéma le 03 avril 2024

115 minutes

La France sous leurs yeux, BNF

Une exposition belle et passionnante qui présente les français dans tous leurs états !

L’État a débloqué quelques millions d'euros pour tenter de sauver la profession de photojournaliste, mise à mal par la crise de la presse papier, l'omniprésence des appareils photo dans toutes les poches ou encore la crise COVID,

Pilotée par la Bibliothèque, la Grande commande pour le photojournalisme – intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire – a permis aux photographes lauréats de bénéficier d’un financement de 22 000 € chacun pour mener à bien leur reportage. Les 20 000 tirages inédits produits ont ensuite intégré les collections de la BNF.

Organisée en quatre chapitres (Libertés Égalités Fraternités et Potentialités), l'exposition offre à nos regards La France dans toute sa diversité : des français de tous (trans)genres, de toutes les couleurs, de toutes les latitudes et dans toutes les positions (sociales ou acrobatiques).

Il y a autant de styles et de sujets qu'il y a de photographes, c'est dire combien l'exposition est dense (sans être indigeste ni intimidante). Elle est vraiment passionnante et il serait dommage de passer à côté de cette exposition (qui partira ensuite en tournée en régions, par fragments). Pour ma part, j'ai même envie d'y retourner. Et comme le tarif est plus que raisonnable (10€ maximum), je ne m'en priverai pas !

Jusqu'au 24 juin 2024

Bibliothèque Nationale de France - François Mitterrand

10€ TP

Les Explorateurs : l’aventure fantastique

Là où tout le monde voit un énorme nuage menaçant, Alfonso, lui, voit un monstre-tempête. Et comme il est intrépide, il est sûr de pouvoir vaincre le monstre. Il tente donc de convaincre ses voisins de ne pas fuir leur village et part au combat.

Alfonso, en digne arrière-arrière-arrière-petit-fils de Don Quichotte, voit des géants là où il y a des moulins à vent. Son copain Arthur, lui, est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Sancho Pancha. Ces deux-là sont donc inséparables. Et, sans doute dans l'idée de séduire les petites filles, on adjoint Victoria, une fille un peu pirate, à ce duo masculin et l'on ajoute également une pincée d'histoire d'amour au récit. Les trois amis vont découvrir qu'un grand méchant cupide se cache derrière le gros nuage, et ils vont le combattre avec leurs petits bras, leur courage et les gadgets géniaux d'Arthur.

Sans surprise, tout cela va se terminer par une bataille bruyante et épique contre un effrayant robot géant. Un scénario paresseux pour un final de jeu vidéo d'arcade, donc.

Autre point commun avec les vieux jeux vidéo : les animations graphiques toutes pourries ! Les personnages en arrière-plan ont des expressions et des mouvements figés.

Le rythme est beaucoup trop rapide pour être supportable, et ce n'est pas le recours abusif aux ralentis qui rend la chose regardable. Toutes les cinq minutes, le réalisateur passe en slow motion, espérant sans doute de la sorte rendre compréhensible ce qui se passe à l'écran. C'est raté.

Manifestement, le scénariste/réalisateur aime aussi les blagues. Les vannes fusent toutes les dix secondes. Mais les enfants ne rient pas, pas plus qu'ils ne comprennent les références à la pop culture (E.T., Saturday Night fever, Bruce Lee...)

Si vous pensiez emmener vos enfants au cinéma pendant les vacances, vous pouvez chercher une autre idée de film !

Au cinéma le 03 avril 2024

1h 27min

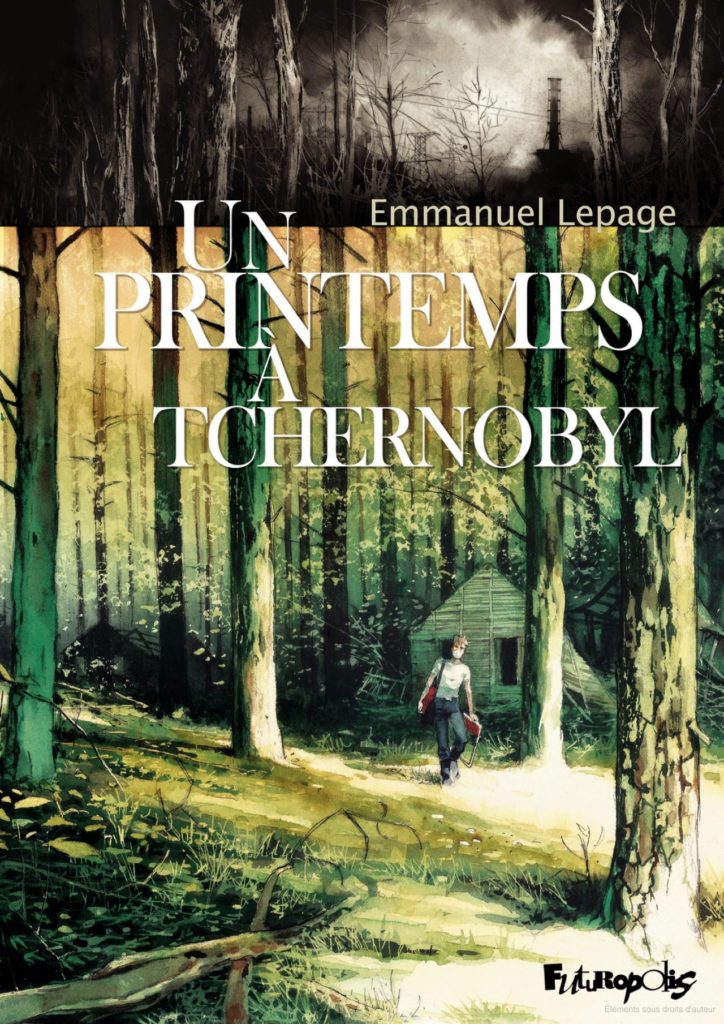

Un printemps à Tchernobyl, Emmanuel Lepage, Futuropolis

Allez faut l’avouer, la BD reportage c’est un peu le truc survendu en ce moment. Les dessins tout mignons pour raconter des histoires toutes crasses, c’est devenu la convention. Il y a désormais une impression d’orgueil à synthétiser le monde avec des BD qui dénoncent. Les efforts sont toujours louables mais c’est maintenant la norme et le genre ne surprend plus vraiment...

Sauf quand on a le talent d’Emmanuel Lepage. Un Printemps à Tchernobyl date de 2012 mais montre clairement comment le reportage dessinée avait de la puissance et de l’intérêt. L’art comme convertisseur d’une réalité qui n’existait pas. que l’on voudrait presque oublier.

Avant la somptueuse mini série sur Tchernobyl, l’œuvre d’Emmanuel Lepage a quelque chose d'essentiel. L’auteur cherche réellement la vérité. Faire un constat. Montrer l’après d’une catastrophe qui n’a pas de comparaison sur notre petite planète qui peut s’autodétruire.

Lepage a le goût des autres et c’est vrai que la vie quotidienne des gens qui habitent autour de Tchernobyl est une vraie aventure fascinante à suivre. Dans son dessin, on devine un monde à part avec des personnes qui tentent de vivre avec un événement extraordinaire et une nature marquée elle aussi par le drame nucléaire.

Souvent grises et raffinées, les images sont parfois colorées et soulignent une vie qui continue malgré l’impossible. Réflexion sur le passé et le témoignage, cette visite de Tchernobyl est d’une sensibilité incroyable. Lepage vise les tripes et le cœur sur des planches qui sont bien maîtrisées.

L’Ukraine est encore au centre de l’actualité mais la BD d’Emmanuel Lepage nous remémore avec beaucoup d'humanisme un traumatisme et une peur qui existent encore. Il défend avec son dessin délicieux, un espoir qui ne meurt jamais… au delà de l’inimaginable!

Date de parution : 04/10/2012

Futuropolis

164 pages | 26€

Le Consentement, Vanessa Springora, Sébastien Davis, Rond-Point

Dans les années 1980, V. est une jeune fille de 14 ans qui succombe au charme sulfureux d'un adulte. Flattée d'être remarquée par un écrivain quinquagénaire qui fréquente l'élite parisienne, elle tombe résolument amoureuse de lui.

On peut trouver mille explications au fait qu'une fille pas encore sortie de l'enfance soit attirée par un vieux schnock : son charme sulfureux, l'absence de figure paternelle, la permissivité post-soixante-huitarde d'une mère, une certaine précocité pour la sensualité et la sexualité...

Mais une question demeure : "Lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas viol". N'est-ce pas ?

Au départ, V. croit désespérément à l'amour de G. "Son amour pour moi est d'une sincérité au-dessus de tout soupçon". Puis, progressivement, elle ouvre les yeux, en même temps qu'elle ose enfin ouvrir un livre de G. dans lequel il se vante de ses multiples abus (en forme de conquêtes) d'enfants. "A Manille, les petits garçons de 11 ou 12 ans que je mets dans mon lit sont un piment rare."

Le récit de Vanessa Springora, dont est tirée la pièce, m'avait frappé par sa justesse et sa force. Pas de voyeurisme ni de règlement de comptes en forme de clash, mais un récit aussi glaçant qu'équilibré.

Au démarrage de la pièce de théâtre, je vous avoue avoir eu un peu peur. Déjà, parce qu'il semble impossible de se hisser au niveau du livre de Vanessa Springora, ensuite parce que la mise en scène ne se distingue pas forcément par sa finesse.

J'ai eu l'impression que Sébastien Davis ne faisait pas assez confiance au texte, et qu'il avait jugé nécessaire de lui adjoindre des béquilles scéniques.

Par moments, la voix amplifiée de la comédienne se dédouble (sur fond de percussions lancinantes et hypnotiques). Cela m'a rappelé ma jeunesse et les dramatiques radio de France Culture des années 2000, Mais, franchement, à quoi ça sert ? A part à perturber la compréhension du texte par les spectateurs ? Et je vous passe les micros qui crachouillent très fort par moments.

A certains moments, Ludivine Sagnier se livre à une danse frénétique sur fond de percussions. A d'autres, elle se déshabille... (Derrière un voile opaque en fond de scène, on n'est pas à Avignon !) On se demande ce que cela apporte au propos. Idem pour le tambour chamanique (même si le talent du batteur, Pierre Belleville, impressionne).

La pièce aurait gagné donc à un peu d'épure, à l'image d'une scénographie très simple avec, on l'a dit, un fond opaque en fond de scène et quelques meubles (dont un lit aux draps de satin noir) restituant efficacement le dépouillement des chambres de bonne ou d’hôtel où (sé)vit Gabriel Matzneff.

Soyons juste, la pièce n'est pas gâchée par ses quelques défauts, et elle mérite largement d'être vue. La force du texte est préservée. Ludivine Sagnier joue de façon crédible la petite fille, l'ado puis la femme qu'est devenue V. (même si, dans mon souvenir, la narratrice du livre est un peu moins en colère). La comédienne campe également avec justesse les différents adultes qui passent dans le paysage, médecin, psy, parents qui sont tous plus hallucinants les uns que les autres, la palme revenant à G. lui-même, personnage au cynisme et à la prétention sans borne qui se compare sans modestie à d'illustres artistes dévoreurs de petites filles : Edgar Allan Poe, Lewis Caroll, Roman Polanski...

On est soulagé que V., telle une vaillante petite Gretel, soit parvenue à "prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre"

Jusqu'au 06 avril 2024

Théâtre du Rond-Point

Paris VIIIème

De 8€ à 31€ - Durée 1h20

Texte Vanessa Springora

Mise en scène Sébastien Davis

Avec Ludivine Sagnier

et Pierre Belleville (batterie)